Intervista di M. Sayan con Rêber APO. Per il movimento rivoluzionario curdo, Abdullah Ocalan è Serok Apo, il comandante-leader Apo, ma anche Reber Apo, colui che ha aperto la via, colui che è avanguardia ed esempio con la sua lotta, anche dall’interno del carcere speciale.

Intervista di M. Sayan con Rêber APO. Per il movimento rivoluzionario curdo, Abdullah Ocalan è Serok Apo, il comandante-leader Apo, ma anche Reber Apo, colui che ha aperto la via, colui che è avanguardia ed esempio con la sua lotta, anche dall’interno del carcere speciale.

M. Sayan: Creare una vita completamente nuova sembra impossibile per noi. Hai riconosciuto questo punto, e anche questo è molto importante. Semplicemente dire “hai fatto bene! Bravo!” non è sufficiente. Se questa idea viene effettivamente approfondita, significa che il mondo intero cambierà la sua comprensione della vita. Le nostre relazioni cambieranno. Deve arrivare un nuovo progetto, deve essere intrapreso un nuovo percorso in cui le relazioni reciproche vengano sviluppate di nuovo. Finora, questo è stato tentato invano. Torniamo alla questione della mascolinità. Non so se l’affermazione “uccidere la mascolinità” significhi qualcosa per tutti. Posso immaginare che ad alcuni uomini non piacerà.

Rêber Apo: In realtà è il principio di base del socialismo. Distruggere il dominio, il dominio unilaterale, la disuguaglianza, l’intolleranza. Distruggere il fascismo, la dittatura e il dispotismo. Questo concetto può essere interpretato in modo così ampio.

M. Sayan: Ho preso molto sul serio il fatto che la questione della mascolinità sia stata affrontata in modo così esaustivo. Non perché è stata detta una bella frase, ma perché la questione è stata discussa in modo approfondito e affrontata nel suo nucleo.

Rêber Apo: È chiaro che sei un bravo intervistatore.

M. Sayan: Se diciamo che la mascolinità deve essere uccisa, allora arriviamo alla domanda su cosa sia l'”analisi dell’uomo”? Con l’analisi dell’uomo, vengono analizzate anche tutte le società di classe (ne abbiamo già parlato nella nostra conversazione). Naturalmente, se l’uomo non viene analizzato solo a livello psicologico, ma sistematicamente, la critica sociale può essere applicata agli individui. Ciò porta a un’analisi corretta del sistema e alla sua critica. È proprio come l’analisi del plusvalore di Marx ha portato all’analisi della società capitalista nel suo insieme. L’analisi dell’uomo porta all’analisi del dominio odierno, del potere, della natura delle relazioni sociali.

Rêber Apo: Le analisi di Marx sono state utilizzate per descrivere l’economia, penso che la nostra analisi possa essere utilizzata per descrivere il governo, la giustizia e l’autorità.

M. Sayan: Sì. Non so fino a che punto questo punto sia stato compreso. In altre parole, non posso giudicare fino a che punto l’interazione maschile, la comprensione maschile e l’ideologizzazione degli uomini siano percepite da tutti. Ma è chiaro che non ti è venuta l’idea da un giorno all’altro.

Rêber Apo: Come pensi che mi sia venuta in mente?

M. Sayan: Non lo so. Forse le difficoltà che hai sperimentato o i problemi che hai dovuto superare ti hanno gradualmente portato dalla superficie al nucleo. Veniamo tutti da certe tradizioni. Nelle organizzazioni abbiamo

Avevamo cose in comune. A volte ho visto contraddizioni in questa organizzazione o in questa rete di relazioni e ho pensato che continuare su questa strada non avrebbe portato da nessuna parte. Ho concluso da questo che il contenuto doveva essere cambiato. Presumo che nella tua vita o nella tua lotta anche tu non abbia accettato le forme esistenti, abbia visto la disperazione e, per trovare la soluzione, sei giunto a considerazioni di natura sostanziale. Se l’umanità persegue seriamente questa domanda senza trascurare i suoi obiettivi, esamina i suoi dettagli e ci pensa intensamente, allora si rivelerà giusto perseguire questa domanda. Ciò che ho osservato e apprezzo in te è che una volta che hai preso in mano una questione, la persegui tenacemente fino alla fine.

Rêber Apo: Fino alla fine. “Il fatto che io abbia affrontato la questione dell’uomo/mascolinità” è molto significativo, dici.

M. Sayan: Moltissimo. Dopo le discussioni, riesco a capire il lato organizzativo di questo sviluppo. Ora ho i materiali per questo. Prima, non riuscivo a capire gli sviluppi che il movimento aveva attraversato. E tuttavia i risultati ottenuti sono stati molto importanti per me. Essere arrivati ??a questo punto, aver affrontato i problemi da questo lato, significa che abbiamo iniziato la giusta definizione di una nuova vita. Ho cercato di parlarne con i miei amici ieri. Le influenze sociali svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo degli individui, e questo inizia nella prima infanzia; anche il nascituro percepisce voci diverse dall’ambiente. Questo si traduce nelle prime influenze. Il nascituro è quindi già plasmato dalle forme sociali, vale a dire dalla madre.

Rêber Apo: Forse non ti ho menzionato una o due delle mie competenze. La gente parla di “taglio cesareo”. “Taglio cesareo” significa che la donna taglia il proprio cordone ombelicale?

M. Sayan: No. Ciò significa che l’addome della madre viene aperto per estrarre il bambino.

Rêber Apo: Cesare nacque in tali circostanze, e il nome “imperatore” deriva da “Cesare”.

M. Sayan: Il bambino è stato portato al mondo in anticipo, ed è per questo che il nome “taglio cesareo” deriva da Cesare.

Rêber Apo: Ciò significa che è stato separato dal cordone ombelicale molto presto.

M. Sayan: Anche tra le donne ci sono molti comportamenti che devono essere superati. Ad esempio, la concezione tradizionale dei ruoli femminili interiorizzata deve essere superata, può essere superata. Questo è causato da un’immensa alienazione. Ieri ho fatto un esempio di quanto sia difficile la vita per le donne. Ma le donne hanno interiorizzato le difficoltà in modo incredibile. Un esempio è quello di una donna che raccoglie una moneta da terra. Sapete come ridevano gli amici. Se c’è una moneta per terra, la raccolgo normalmente. Per me è molto facile. Ma una donna deve fare cinque o sei movimenti diversi per farlo, e lo fa automaticamente, non ci pensa nemmeno. Tiene una mano sul petto o sulla gamba, si gira di lato e così via, come un’acrobata. C’è tutta una serie di cose di questo tipo che la donna ha interiorizzato e che derivano dalla sua reticenza nei confronti dell’uomo.

Rêber Apo: Sì, lei dice che la donna ha “perso la sua naturalezza”. Questo è ovvio.

M. Sayan: Sì, certo. Ha perso la sua naturalezza.

Rêber Apo: Non solo la sua naturalezza…. Stiamo anche cercando di analizzare le donne in modo diverso. Ha bisogno di essere riscoperta e rianalizzata. Per questo sono così preoccupato e cauto. Se la donna non viene analizzata, anche l’uomo è perduto.

M. Sayan: Certo, anche l’uomo è perduto. Come uomini, assumiamo una posizione rivoluzionaria, lottiamo contro la classe dominante, persino la sconfiggiamo; ma questa classe dominante prende di nuovo il sopravvento in noi attraverso la natura del nostro rapporto con le donne.

Rêber Apo: Cosa succederà se non risolviamo questo problema? Vedo il problema anche nei nostri ranghi, nelle relazioni dei combattenti. Se accettiamo questo tipo di relazioni, la battaglia sarà persa in 24 ore. Come si può cambiare questa situazione? Come si può dare alle donne la possibilità di partecipare ancora più intensamente a questa lotta? Questo è molto importante. Ci siamo impegnati molto in questo senso. Questo approccio ha un impatto molto forte sulla capacità di combattere del PKK.

M. Sayan: Finché esistono questi pensieri, non è difficile raggiungere l’uguaglianza fino a un certo punto, come ha detto anche lei. Almeno portano le stesse armi, dormono nelle stesse stanze e discutono tra loro senza preoccupazioni. Questo esiste già.

Rêber Apo: Non è tutto. Non è sufficiente.

M. Sayan: Deve andare oltre. Le personalità devono essere cambiate, devono essere create nuove personalità. Non credo che la creazione di una nuova personalità avvenga da un giorno all’altro. Non è giusto guardare alla trasformazione di nuove personalità indipendentemente dalla trasformazione della società. Penso che sia sbagliato pensare che nuove personalità possano essere create in piccole isole. Non è giusto. Può accadere solo che alcune persone siano più avanti della società e quindi la trascinino con sé.

Rêber Apo: Sì, intendi che lo sviluppo è messo in moto dalle avanguardie. Lascia che ti spieghi come appare il meccanismo. Da una certa età, sia le donne che gli uomini si subordinano alle regole della società. Questo è il problema più grande. Come ho risolto questo problema? Come cerco di risolverlo? Qual è il meccanismo?

M. Sayan: Penso anche che dovremmo affrontare questa questione.

Rêber Apo: È molto importante. È qui che “uccidere la mascolinità” e “far rivivere la donna” richiede molto impegno e un approccio pianificato. Se le persone devono parlare della mia saggezza, allora chiedetemi come ci sono riuscito.

M. Sayan: Ho fatto questa affermazione anche perché volevo porre questa domanda. Ho detto che c’è una difficoltà; hai fatto molta strada, ma hai ancora molta strada da fare. Questa è una difficoltà; l’altra è come diffondere il cambiamento nella società. Non crediamo che tutti i curdi e i turchi andranno in montagna o verranno in questa scuola. Il compito è come una miccia che farà esplodere l’intera società. Ma come avverrà questa esplosione ?

Rêber APO: Questo è il concetto di avanguardia. È comprensibile. I pionieri, cioè l’avanguardia, devono essere creati. Lo accetto.

M. Sayan: Tu hai questa posizione, hai una vita speciale.

Rêber APO: Ho detto prima che uccidere l’uomo in me è stata una cosa incredibile. Uccidere la mascolinità intorno a me è altrettanto incredibile. Se le donne devono guidare questa lotta e partecipare alla società, bisogna trovare un modo per loro. Questi sono fondamentalmente grandi atti rivoluzionari. I curdi possono combattere meglio di chiunque altro. Conoscono anche la povertà, la fame, hanno coraggio e sono disposti a fare sacrifici. Non c’è mancanza di questo. Queste sono qualità positive e forti. Ma se le persone fossero lasciate sole con queste qualità e non fossero guidate dal partito, allora queste qualità potrebbero essere facilmente sfruttate dal nemico, dai governanti. La forza del colonialismo turco si basa sul far lavorare queste persone per se stesse. Anche i tedeschi vedono una grande opportunità per se stessi qui. Anche loro la sfruttano. Le persone devono usare queste qualità per se stesse. Un uomo classico, ad esempio, può diventare un super-asino grazie al suo classicismo. Tutti possono cavalcarlo, non si lamenterà mai. Questo deve cambiare. Se possiamo uccidere questo tipo classico di uomo, avremo fatto un grande passo. D’altra parte, c’è l’incredibile dipendenza della donna curda, questa è anche la tradizione sociale o la normalità. A causa del concetto di onore, la donna mostra un’incredibile lealtà. In superficie, questo sembra molto onorevole, ma significa un incredibile isolamento della donna. Questa è la legge. E come posso anche solo cambiare queste condizioni in una fase rivoluzionaria? Devo sempre tenere a mente la connessione con le masse. Per evitare malintesi…

M. Sayan: Questa situazione è molto critica. La difficoltà non sta nel produrre nuove idee, ma nell’introdurle nella società. È qui che risiede l’abilità politica.

Rêber APO: Posso chiamarlo un gioco eterno, un teatro o un film senza fine. Sto giocando a un gioco vero, un attore perfetto. La nostra situazione assomiglia a un’opera teatrale sempre più profonda e attraente. Sta diventando sempre più emozionante. Si è sviluppata e viene osservata con curiosità in tutto il mondo. C’è una connessione con questo approccio. Tutti si chiedono attualmente “cosa ne sarà di noi”, “cosa ne sarà di questa “mascolinità omicida” e “cosa ne sarà di questo stile di vita”. Tutte queste domande hanno il loro posto in questo sistema. Non c’è altro modo per vendicarsi di questa società arretrata. Non vale la pena vivere così, né come uomo né come donna. Mi sono sempre chiesto come sia possibile seppellire questo stile di vita invece di viverlo. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato la guerra. Come sapete, è difficile assumersi la responsabilità della guerra. Molti amici non sanno come ho assunto questa responsabilità. È un fardello pesante, non tutti possono portarlo. Quando Siam Sait diede inizio alla guerra, non riuscì a resistere per una settimana. Barzani non durò nemmeno 24 ore dopo la rottura dei suoi rapporti con lo Scià iraniano. Ma io ho resistito da solo per anni e il movimento continua a crescere.

M. Sayan: Molte persone si perdono in questo processo, come dimostrano gli esempi.

Rêber APO: Certamente, perché è un peso enorme.

M. Sayan: Anche con un carico più leggero, si entra in…

Rêber APO: Certo, ad esempio in una piccola disputa. Vorrei che la nostra struttura capisse e condividesse la responsabilità. Ma tutti lo evitano. Sono preparati a combattere nelle condizioni più difficili, ma non ad assumersi la responsabilità e a condividerla.

M. Sayan: Come dovrebbe diffondersi lo sviluppo nella società? In altre parole, come dovrebbe fluire nella società la relazione appena creata? In che modo dovrebbe avvenire questo sviluppo? Ho già detto che non è difficile sviluppare nuove idee, ma è molto difficile garantire che si riflettano nella vita sociale quotidiana senza compromettere la relazione con le masse. Stavamo cercando una soluzione.

Rêber APO: È molto importante assumersi la responsabilità della guerra. Non tutti devono capirlo, è affar nostro. Sì, ho detto che bisogna ucciderla! Ecco cosa intendo: è molto importante dare l’ordine di uccidere. Ma cosa bisogna uccidere? Le cose che non valgono la pena di essere vissute. Se fossi pazzo, se il mio senso di responsabilità non fosse così forte, non si potrebbe fare un lavoro del genere. Se fossi irresponsabile, come potrei intensificare la guerra? Sarei finito subito. Quello che sto cercando di dire è che trovo molto difficile giudicare le persone. Sono consapevole della mia responsabilità. Quella è stata una delle mie decisioni. Invece di continuare a vivere così, queste cose devono essere distrutte. Come dovrebbero vivere le persone se vogliono vivere? A quel punto, le ho portate a combattere, ad andare in guerra. Perché? Se vogliono vivere, le attende una vita peggiore della morte. E se non vogliono combattere, dovrebbero essere uccise. Se la causa non si realizza, mi piace molto la morte. Allora ci libereremo di questa vergogna. La probabilità che le persone vivano dipende da come combattono. Questa è una base per la decisione.

Come ho detto prima, la mascolinità significa anche dominio. Osservo che vogliono imitare questo aspetto. È proprio su questo punto che cerco di rafforzare il giusto tipo di meccanismo. Per realizzare la propria mascolinità sulle giuste fondamenta. La mia osservazione si applica non solo alla nostra società, ma a tutte le società sotto il dominio maschile. C’è una particolarità nel concetto di genere. E più o meno tutte le donne lo sanno. Non l’ho inventato io. Sto solo cercando di definire chiaramente il ruolo del dominio maschile in politica. Soprattutto nelle società oppresse o soggette a dittatura, c’è una grande connessione tra il dominio maschile e il dominio di genere sulle donne. Ciò è particolarmente pronunciato nella nostra realtà. L’uomo nella nostra società compensa tutta la sua umiliazione e impotenza esercitando potere sulle donne. Questa è la sua mascolinità.

M. Sayan: È lì che nasconde la sua debolezza.

Rêber APO: Sì, lì è coraggioso e felice. C’è solo una donna indifesa lì. Quanto vale questa mascolinità per la donna? L’ho capito presto. È una mascolinità terribile, la situazione della donna è chiara. Mi sono sempre rifiutato di essere quel tipo di uomo. La donna lo chiama “mio marito”. Dice “mio marito” in modo completamente inconscio. Per lei, lui è Dio, Signore, Pascià, tutto. Ma tuo marito è finito, donna. Guarda dietro la maschera, non c’è niente lì. Ma lei semplicemente non vuole vederlo. Ha dedicato tutta la sua vita all’ideologia maschile. Questa donna sta andando a fondo, e questa è la fine del capitolo per lei.

M. Sayan: Non hanno un’esistenza propria.

Rêber APO: Tutte le loro capacità sono smussate. L’ho osservato in molte giovani donne. E anche in uomini leggermente più grandi. Mi fa arrabbiare. Alcuni potrebbero dire che è tradizione e quindi normale. Poiché la mia anima è molto sensibile, faccio bella figura per molto tempo. Ma è sbagliato. A tempo debito, li chiamerò a rendere conto. Il dominio degli uomini sulle donne potrebbe non essere consentito, ma accade sempre. Lo fanno tutti. Mi batterò contro di esso. Se vuoi davvero diventare un uomo, stabilirò le condizioni. Non ha senso vantarsi in questo modo con una donna indifesa. Come sai, la comprensione grossolana del genere significa dominio completo. Per me, questo è il nocciolo della questione di genere. Perché ne traiamo una conclusione politica pericolosa? La sessualità deve diventare naturale. Penso che anche le mie esperienze giochino un ruolo importante in questo. Guarda la società africana. La sessualità è naturale lì. Nella nostra realtà, la sessualità di una donna è ridotta alla questione di come far venire un uomo. “Ti ho dato la mia sessualità, ora dovrai nutrirmi per il resto della tua vita.”

M. Sayan: Cos’altro può fare, non ha altro?

Rêber APO: Ma esiste un feticismo incredibile che sfocia nell’ossessione.

M. Sayan: L’uomo è ossessionato. In ogni caso. E la donna non possiede altro che questo.

Rêber APO: Esatto.

M. Sayan: Questa è la loro unica proprietà.

Rêber APO: Non possiede nulla, non ha potere e non ha coscienza.

M. Sayan: Non si può nemmeno parlare di organizzazione sociale.

Rêber APO: Esatto.

M. Sayan: Quella è la loro unica arma.

Forse qualche bambino. Quello è tutto il loro mondo.

M. Sayan: I bambini non sono nemmeno suoi, ma di suo marito.

Rêber APO: Corretto. Qui il marito è soffocato. È il sovrano mendace e la moglie deve vendere la cosa più naturale di tutte. Non vedo alcuna differenza tra un bordello e la famiglia. Nessuno dovrebbe prenderla nel modo sbagliato, ma è proprio così.

M. Sayan: Sono della stessa opinione.

Rêber APO: Questo rapporto non è corretto. Non dovrebbe essere trattato in modo calcolatore. Uomo e donna non dovrebbero vedersi e usarsi a vicenda come merci. L’uno (l’uomo) dice “io ti controllo”, e quindi lega la donna a sé e la compra: questo tipo di relazione non è consentito. Sfortunatamente, questa è la realtà sociale. Porta alla doppiezza e a vedersi a vicenda come merci, alla cattiveria, alla mancanza di morale e alla menzogna. Lui può sembrare un uomo, ma non è un uomo. Lei sembra femminile, ma non è una donna. Il mio grido di protesta è diretto contro questo. Devi capirlo. L’ho sperimentato, ma non vi ho preso parte. Ed è ciò che la maggior parte delle persone non riesce a fare, o è ciò che voglio realizzare nel PKK. Ciò ha a che fare con il modo in cui il PKK conduce la lotta e che si tratta di uccidere la mascolinità. I ??combattenti muoiono per questo. È indescrivibile, su questa base la donna supera se stessa e diventa una martire. Ci sono migliaia di esempi di questo. Non lo dico per fare una teoria. A mio parere, questa è una vittoria, una grande rivoluzione e un lavoro che mi lega da diversi anni. Penso di aver svelato il segreto del successo.

testo originale su International commune: https://internationalistcommune.com/killing-masculinity-is-a-principle-of-socialism-part-2/

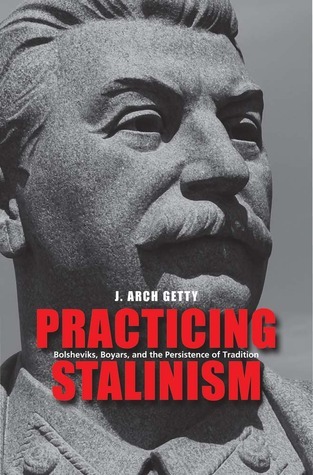

J. Arch Getty è professore di storia presso l’Università della California a Los Angeles (UCLA) ed è considerato uno dei più autorevoli studiosi dell’Unione Sovietica e in particolare del terrore staliniano. Questa recensione di “Il passaggio di un’illusione” di Furet e del “Libro nero del comunismo”, pubblicata nel 2000 sulla rivista The Atlantic, rimane attualissima perchè queste opere hanno ispirato la narrazione anticomunista dominante. Purtroppo i libri di Getty in Italia non sono stati tradotti. Su questo blog ho tradotto altri saggi di J. Arch Getty: Holodomor, nuove fonti e antiche narrazioni (2018), Affamare l’Ucraina, sul libro di Robert Conquest (1987), e anche la Lettera aperta di studiosi ed esperti dell’Ucraina sulla cosiddetta “legge anti-comunista”. Sul nuovo anticomunismo trovate anche un saggio di Enzo Traverso e la recensione di Eric Hobsbawm del libro di Furet.

J. Arch Getty è professore di storia presso l’Università della California a Los Angeles (UCLA) ed è considerato uno dei più autorevoli studiosi dell’Unione Sovietica e in particolare del terrore staliniano. Questa recensione di “Il passaggio di un’illusione” di Furet e del “Libro nero del comunismo”, pubblicata nel 2000 sulla rivista The Atlantic, rimane attualissima perchè queste opere hanno ispirato la narrazione anticomunista dominante. Purtroppo i libri di Getty in Italia non sono stati tradotti. Su questo blog ho tradotto altri saggi di J. Arch Getty: Holodomor, nuove fonti e antiche narrazioni (2018), Affamare l’Ucraina, sul libro di Robert Conquest (1987), e anche la Lettera aperta di studiosi ed esperti dell’Ucraina sulla cosiddetta “legge anti-comunista”. Sul nuovo anticomunismo trovate anche un saggio di Enzo Traverso e la recensione di Eric Hobsbawm del libro di Furet.

In questa

In questa  Un articolo pubblicato su

Un articolo pubblicato su  Intervista di M. Sayan con Rêber APO. Per il movimento rivoluzionario curdo, Abdullah Ocalan è Serok Apo, il comandante-leader Apo, ma anche Reber Apo, colui che ha aperto la via, colui che è avanguardia ed esempio con la sua lotta, anche dall’interno del carcere speciale.

Intervista di M. Sayan con Rêber APO. Per il movimento rivoluzionario curdo, Abdullah Ocalan è Serok Apo, il comandante-leader Apo, ma anche Reber Apo, colui che ha aperto la via, colui che è avanguardia ed esempio con la sua lotta, anche dall’interno del carcere speciale.

Di recente, si sono intensificate le discussioni su un altro possibile scambio di prigionieri. Non è ancora chiaro quali prigionieri politici russi siano presi in considerazione per lo scambio con chi, ma il dibattito su chi dovrebbe e chi non dovrebbe essere incluso nelle liste di scambio è in pieno svolgimento.

Di recente, si sono intensificate le discussioni su un altro possibile scambio di prigionieri. Non è ancora chiaro quali prigionieri politici russi siano presi in considerazione per lo scambio con chi, ma il dibattito su chi dovrebbe e chi non dovrebbe essere incluso nelle liste di scambio è in pieno svolgimento.