|

|

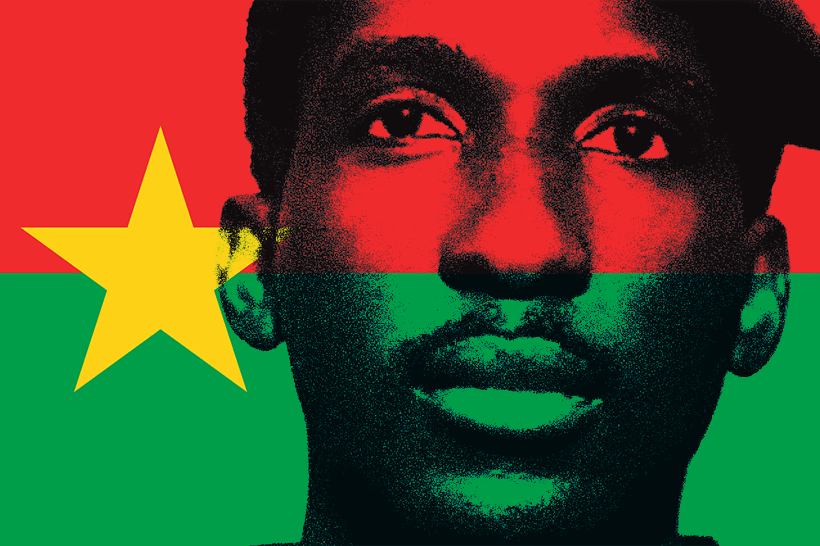

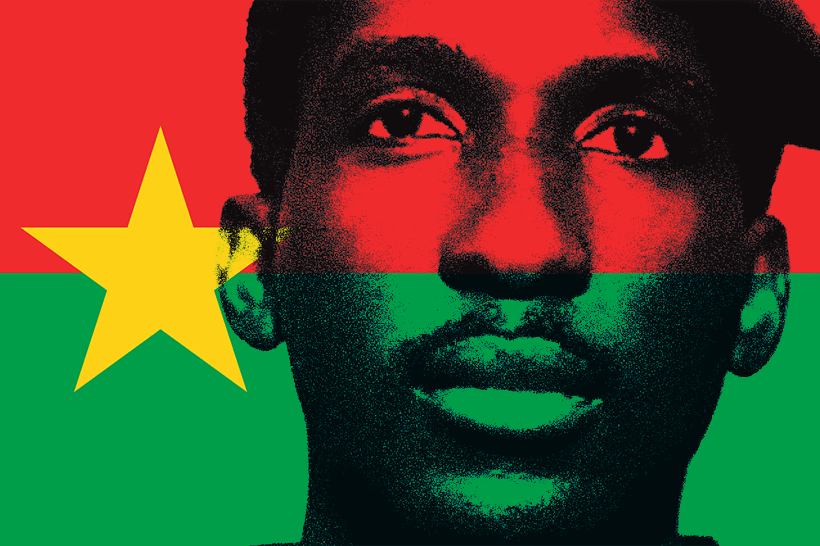

Vi propongo la traduzione di uno storico discorso di Sankara alla prima Conferenza Internazionale Silva per la Protezione degli Alberi e le Foreste a Parigi, 14 febbraio 1986. Sullo stesso tema segnalo sul sito de il Manifesto un suo discorso del 1985. Per Sankara bisognava coniugare ecologia e antimperialismo/anticapitalismo. Un discorso attualissimo mentre discutiamo di come contrastare la catastrofe ecologica e il cambiamento climatico, come ha notato Black Agenda Report. Vi propongo la traduzione di uno storico discorso di Sankara alla prima Conferenza Internazionale Silva per la Protezione degli Alberi e le Foreste a Parigi, 14 febbraio 1986. Sullo stesso tema segnalo sul sito de il Manifesto un suo discorso del 1985. Per Sankara bisognava coniugare ecologia e antimperialismo/anticapitalismo. Un discorso attualissimo mentre discutiamo di come contrastare la catastrofe ecologica e il cambiamento climatico, come ha notato Black Agenda Report.

La mia patria, il Burkina Faso, è indiscutibilmente uno dei pochi paesi del pianeta che ha il diritto di autodefinirsi e di considerarsi il concentrato di tutti i mali naturali che l’umanità ancora conosce alla fine del XX secolo.

Eppure, questa realtà, gli otto milioni di Burkinabè l’hanno dolorosamente interiorizzata da 23 anni. Hanno visto morire madri, padri, figlie e figli, decimati a centinaia dalla fame, dalla carestia, dalle malattie e dall’ignoranza. Con le lacrime agli occhi guardarono gli stagni e i fiumi prosciugarsi. Dal 1973, hanno visto l’ambiente degradarsi, gli alberi morire e il deserto invaderli a passi da gigante. L’avanzamento del deserto nel Sahel è stimato di 7 km all’anno.

Solo questa realtà permette di comprendere e accettare la legittima rivolta che è nata, è maturata a lungo e finalmente è scoppiata, in modo organizzato, la notte del 4 agosto 1983, sotto forma di una Rivoluzione democratica e popolare in Burkina Faso. Continue reading Thomas Sankara: L’imperialismo è il piromane delle nostre foreste e savane (1986)

Rudolf Hilferding è noto per il classico “Il capitale finanziario” (1910) che fu un riferimento fondamentale per tutti i marxisti dell’epoca da Kautsky a Rosa Luxemburg, Trotsky, Bucharin e Lenin. Un libro fondamentale – allora acclamato come “il quarto libro del Capitale” – riedito fortunatamente in Italia nel 2011 da Mimesis Edizioni. Sono meno note le polemiche successive con la Terza Internazionale e il socialismo in URSS (segnalo articolo su Jacobin). Vi propongo questo articolo del 1940. Morì nel 1941 prigioniero della Gestapo. Rudolf Hilferding è noto per il classico “Il capitale finanziario” (1910) che fu un riferimento fondamentale per tutti i marxisti dell’epoca da Kautsky a Rosa Luxemburg, Trotsky, Bucharin e Lenin. Un libro fondamentale – allora acclamato come “il quarto libro del Capitale” – riedito fortunatamente in Italia nel 2011 da Mimesis Edizioni. Sono meno note le polemiche successive con la Terza Internazionale e il socialismo in URSS (segnalo articolo su Jacobin). Vi propongo questo articolo del 1940. Morì nel 1941 prigioniero della Gestapo.

Il concetto di “capitalismo di stato” difficilmente può superare il test di una seria analisi economica. Una volta che lo stato diventa il proprietario esclusivo di tutti i mezzi di produzione, il funzionamento di un’economia capitalista è reso impossibile dalla distruzione del meccanismo che fa circolare la linfa vitale di un tale sistema. Un’economia capitalista è un’economia di mercato. I prezzi, che risultano dalla concorrenza tra proprietari capitalisti (è questa concorrenza che “in ultima istanza” dà origine alla legge del valore), determinano cosa e quanto viene prodotto, quale frazione del profitto viene accumulata, e in quale particolare rami di produzione si verifica questo accumulo. Determinano anche come in un’economia, che deve continuamente superare le crisi, si ristabiliscano rapporti proporzionati tra i vari rami della produzione, sia nel caso della riproduzione semplice che di quella allargata.

Un’economia capitalistica è governata dalle leggi del mercato (analizzato da Marx) e l’autonomia di queste leggi costituisce il sintomo decisivo del sistema di produzione capitalistico. Un’economia statale, invece, elimina proprio l’autonomia delle leggi economiche. Non rappresenta un mercato ma un’economia di consumatori. Non è più il prezzo, ma piuttosto una commissione statale per la pianificazione che ora determina cosa viene prodotto e come. Formalmente prezzi e salari esistono ancora, ma la loro funzione non è più la stessa; non determinano più il processo di produzione che è ora controllato da un potere centrale che fissa prezzi e salari. Prezzi e salari diventano mezzi di distribuzione che determinano la quota che l’individuo riceve sulla somma totale dei prodotti che il potere centrale mette a disposizione della società. Costituiscono ormai una forma tecnica di distribuzione più semplice dell’assegnazione individuale diretta di prodotti non più classificabili come merci. I prezzi sono diventati simboli di distribuzione e non costituiscono più un fattore regolatore dell’economia. Pur mantenendo la forma, è avvenuta una completa trasformazione della funzione. Continue reading Rudolf Hilferding: Capitalismo di Stato o Economia Totalitaria di Stato (1940)

Mario Tronti è uno degli intellettuali che più ha influenzato la mia vita. L’ho letto e studiato ininterrottamente da quando avevo quindici anni. Ho scritto un piccolo omaggio ripreso dagli amici di Kulturjam. Vi propongo un’intervista che Antonio Peduzzi fece a Mario Tronti che uscì sul quotidiano il manifesto il 27 dicembre 1996. Mario Tronti è uno degli intellettuali che più ha influenzato la mia vita. L’ho letto e studiato ininterrottamente da quando avevo quindici anni. Ho scritto un piccolo omaggio ripreso dagli amici di Kulturjam. Vi propongo un’intervista che Antonio Peduzzi fece a Mario Tronti che uscì sul quotidiano il manifesto il 27 dicembre 1996.Â

Due riformismi tra “Operai e capitale”

Dal cuore delle lotte di fabbrica rileggevamo il Marx dei Gundrisse, laboratorio di scienza operaia

“OPERAI e capitale”, Einaudi 1966: trent’anni fa. Recentemente sono diventati pubblici i verbali delle riunioni in cui, nella casa editrice, si discuteva della pubblicazione del libro. E dunque risulta che Norberto Bobbio era contrario, mentre da parte sua Italo Calvino si diceva “contrario non al libro, ma alla sua pubblicazione”. A tre decenni di distanza da quella riunione del cui contenuto non conosceva nulla, Mario Tronti ha commentato, scherzosamente, le parole di Calvino: “Uno un libro lo scrive per tenerselo, non per pubblicarlo”.

Per dar conto del clima di quell’epoca, cioè di una fase assai precisa dell’operaismo italiano, abbiamo intervistato Mario Tronti. Anche perché la pubblicazione di Operai e capitale coincide con la chiusura di Classe operaia. Sulla definizione di quella fase, sulle prospettive teoriche e politiche che allora venivano pensate e agite, Tronti è attualmente impegnato. Sta infatti lavorando sulla pubblicazione di materiali rimasti ancora inediti di Classe operaia, che dovrebbe essere accompagnata da una sua analisi di quella fase dell’operaismo italiano.

Continue reading “Due riformismi tra Operai e capitale”. Intervista a Mario Tronti di Antonio Peduzzi (1996)

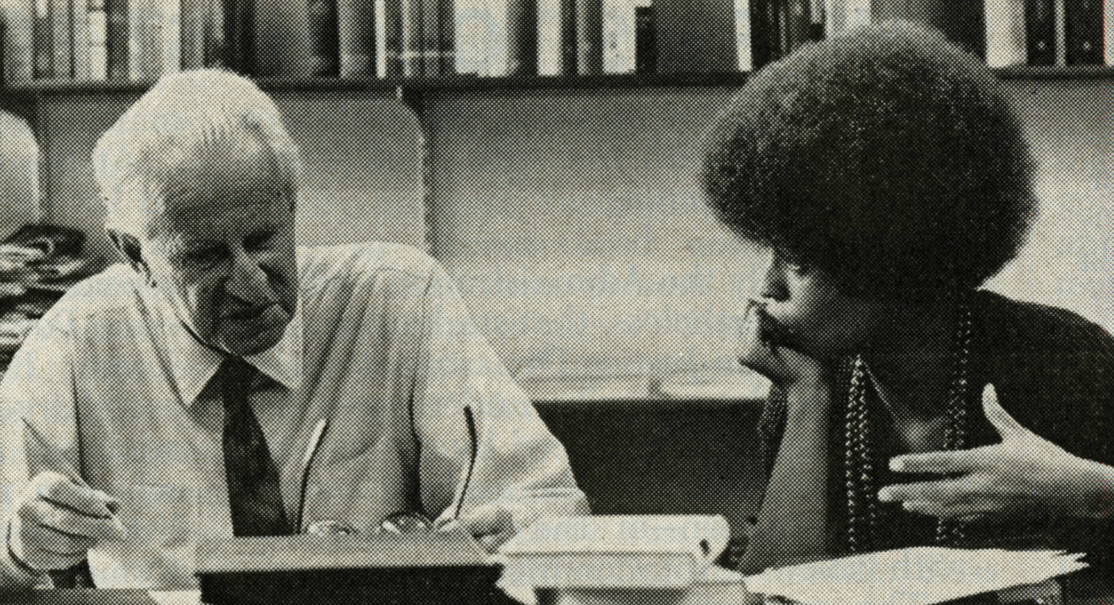

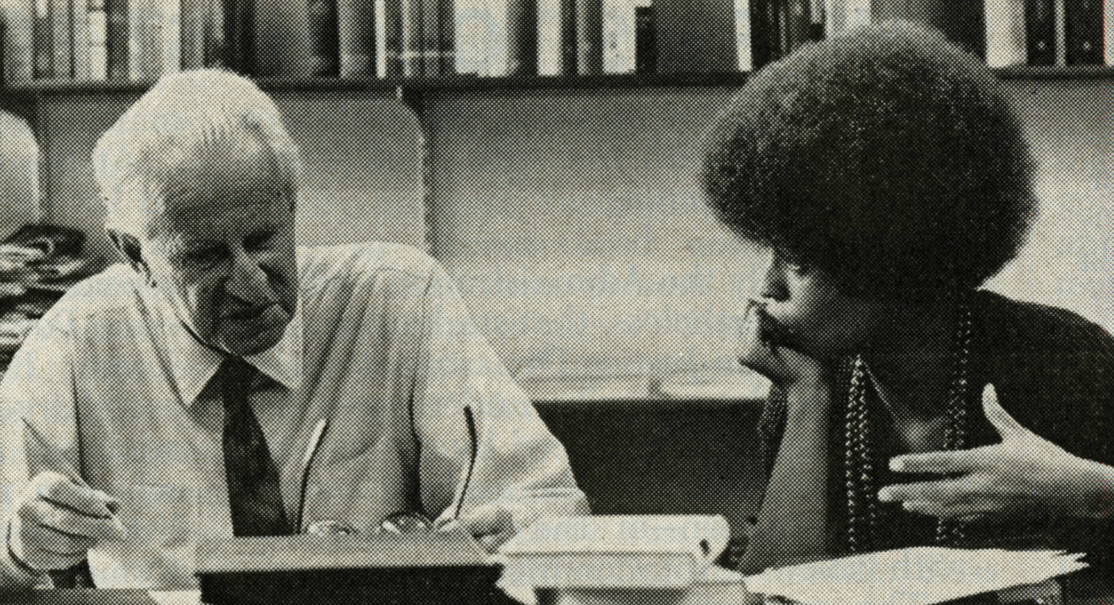

Ho tradotto una conferenza su Herbert Marcuse tenuta da Angela Davis nel 1998.

Se vogliamo esaminare le eredità di Marcuse – e voglio suggerire che ci sono molteplici eredità – e suggerire alcune future direzioni teoriche e pratiche, mi sembra che nel cercare di comprendere la profonda connessione tra i suoi scritti successivi e i conflitti politici della fine degli anni Sessanta, dobbiamo contemporaneamente estrarre il suo lavoro da quei legami che hanno minacciato di intrappolare e romanticizzare le idee di Marcuse. Sia per gli accademici che per gli attivisti è difficile dissociare Marcuse dall’epoca della fine degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta. La sua persona e il suo lavoro sono spesso evocati come un marcatore di un’epoca radicale, il cui rapporto principale tende a essere definito dalla nostalgia. Di conseguenza, la menzione del nome di Herbert Marcuse suscita un sospiro: molti della mia generazione e di quelle più anziane tendono a trattarlo come un segno della nostra giovinezza – meraviglioso, eccitante, rivoluzionario, ma significativo solo nel contesto delle nostre reminiscenze. Tra parentesi, man mano che quelli di noi che sono diventati maggiorenni negli anni Sessanta e Settanta invecchiano sempre di più, sembra che ci sia una tendenza sembra esserci una tendenza a spazializzare gli “anni Sessanta”. Recentemente ho notato che molte persone della mia generazione amano presentarsi dicendo “vengo dagli anni Sessanta” – gli anni Sessanta sono visti come un punto d’origine, un luogo immaginario, piuttosto che un momento storico. Ironia della sorte, proprio l’epoca in cui siamo stati incoraggiati da Herbert Marcuse a pensare al potenziale radicale del pensiero utopico è sopravvissuta nella nostra memoria storica come utopia, come un luogo che non è un luogo. Continue reading Angela Y. Davis: Le eredità di Marcuse (1998)

Il premio Nobel autore di Arcipelago Gulag è stato il più noto scrittore dissidente russo del Novecento, un accusatore implacabile del “comunismo” sovietico. Per decenni è stato la voce più amplificata dai media occidentale per la sua radicale opposizione al regime. Eppure mentre vengono ripetute come incontrovertibili le narrazioni sull’Holodomor si dimentica che lo scrittore si schierò al fianco della Duma contro la propaganda ucraina e statunitense giungendo a polemizzare apertamente persino con il presidente George Bush. Il 2 aprile 2008 scrisse questo articolo sull’Izvestia contestando la campagna del presidente ucraino Viktor Yushenko, andato al potere dopo la cosiddetta “rivoluzione arancione”, che rilanciò la narrazione dell’Holodomor parallelamente all’apertura del percorso per il rientro nella NATO. Ideologicamente l’approccio dello scrittore alla questione ucraina era assai simile a quello di Putin che non a caso fece introdurre tra le letture scolastiche Arcipelago Gulag. Però va detto che sull’Holodomor non sono solo gli storici russi a contestare la veridicità della narrazione su cui si è costruito il consenso al nazionalismo ucraino antirusso. Pubblico l’articolo perché non lo trovo sui siti italiani mentre nel parlamento italiano si propone in maniera bipartisan di riconoscere l’Holodomor come già accaduto nel parlamento europeo. La storia viene piegata alla propaganda di guerra. Segnalo sul blog l’articolo che ho tradotto dello storico statunitense J Arch Getty: Holodomor, nuove fonti e antiche narrazioni (2018). Il premio Nobel autore di Arcipelago Gulag è stato il più noto scrittore dissidente russo del Novecento, un accusatore implacabile del “comunismo” sovietico. Per decenni è stato la voce più amplificata dai media occidentale per la sua radicale opposizione al regime. Eppure mentre vengono ripetute come incontrovertibili le narrazioni sull’Holodomor si dimentica che lo scrittore si schierò al fianco della Duma contro la propaganda ucraina e statunitense giungendo a polemizzare apertamente persino con il presidente George Bush. Il 2 aprile 2008 scrisse questo articolo sull’Izvestia contestando la campagna del presidente ucraino Viktor Yushenko, andato al potere dopo la cosiddetta “rivoluzione arancione”, che rilanciò la narrazione dell’Holodomor parallelamente all’apertura del percorso per il rientro nella NATO. Ideologicamente l’approccio dello scrittore alla questione ucraina era assai simile a quello di Putin che non a caso fece introdurre tra le letture scolastiche Arcipelago Gulag. Però va detto che sull’Holodomor non sono solo gli storici russi a contestare la veridicità della narrazione su cui si è costruito il consenso al nazionalismo ucraino antirusso. Pubblico l’articolo perché non lo trovo sui siti italiani mentre nel parlamento italiano si propone in maniera bipartisan di riconoscere l’Holodomor come già accaduto nel parlamento europeo. La storia viene piegata alla propaganda di guerra. Segnalo sul blog l’articolo che ho tradotto dello storico statunitense J Arch Getty: Holodomor, nuove fonti e antiche narrazioni (2018).

……………………………………….

Fin dal 1917, noi cittadini sovietici abbiamo dovuto ascoltare e inghiottire obbedientemente ogni sorta di menzogne ‹spudorate, per non dire prive di significato. Che l’Assemblea costituente panrussa non è stata un tentativo di democrazia ma un piano controrivoluzionario (ed è stata quindi sciolta). O che il colpo di stato di ottobre (questa è stata la brillante manovra di Trotsky) non sia stata nemmeno una rivolta, ma un’autodifesa dall’aggressivo governo provvisorio (composto dai cadetti più intelligenti).

Ma le persone nei paesi occidentali non si sono mai rese conto di queste mostruose distorsioni degli eventi storici, né allora né dopo. Quindi non avevano alcuna possibilità di immunizzarsi dall’enorme spudoratezza e la portata di tali menzogne.

La grande carestia del 1921 scosse il nostro paese, dagli Urali, attraverso il Volga e in profondità nella Russia europea. Falciò milioni di persone. Ma la parola Holodomor [che significa assassinio per fame] non era usata a quel tempo. La dirigenza comunista ha ritenuto sufficiente attribuire la carestia a una siccità naturale, senza menzionare affatto la requisizione del grano che crudelmente derubò i contadini.

E nel 1932-33, quando una grande carestia simile colpì l’Ucraina e la regione del Kuban, i capi del Partito Comunista (compresi alcuni ucraini) la trattarono con lo stesso silenzio e dissimulazione. E non venne in mente a nessuno di suggerire agli zelanti attivisti del Partito Comunista e della Lega dei Giovani Comunisti che quello che stava accadendo era l’annientamento pianificato proprio degli ucraini. Il grido provocatorio sul “genocidio” cominciò a prendere forma solo decenni dopo – dapprima in sordina, all’interno di menti dispettose, anti-russe e scioviniste – e ora è sfociato nei circoli governativi dell’Ucraina moderna, che hanno così superato persino le selvagge invenzioni dell’agitprop bolscevico.

Ai parlamenti del mondo: questa viziosa diffamazione è facile da insinuare nelle menti occidentali. Non hanno mai capito la nostra storia: si può vendere loro qualsiasi favola, anche una così insensata.

|

Vi propongo la traduzione di uno storico discorso di Sankara alla prima Conferenza Internazionale Silva per la Protezione degli Alberi e le Foreste a Parigi, 14 febbraio 1986. Sullo stesso tema segnalo sul sito de il Manifesto un suo discorso del 1985. Per Sankara bisognava coniugare ecologia e antimperialismo/anticapitalismo. Un discorso attualissimo mentre discutiamo di come contrastare la catastrofe ecologica e il cambiamento climatico, come ha notato Black Agenda Report.

Vi propongo la traduzione di uno storico discorso di Sankara alla prima Conferenza Internazionale Silva per la Protezione degli Alberi e le Foreste a Parigi, 14 febbraio 1986. Sullo stesso tema segnalo sul sito de il Manifesto un suo discorso del 1985. Per Sankara bisognava coniugare ecologia e antimperialismo/anticapitalismo. Un discorso attualissimo mentre discutiamo di come contrastare la catastrofe ecologica e il cambiamento climatico, come ha notato Black Agenda Report.

Rudolf Hilferding è noto per il classico “Il capitale finanziario” (1910) che fu un riferimento fondamentale per tutti i marxisti dell’epoca da

Rudolf Hilferding è noto per il classico “Il capitale finanziario” (1910) che fu un riferimento fondamentale per tutti i marxisti dell’epoca da  Mario Tronti è uno degli intellettuali che più ha influenzato la mia vita. L’ho letto e studiato ininterrottamente da quando avevo quindici anni. Ho scritto un piccolo

Mario Tronti è uno degli intellettuali che più ha influenzato la mia vita. L’ho letto e studiato ininterrottamente da quando avevo quindici anni. Ho scritto un piccolo

Il premio Nobel autore di Arcipelago Gulag è stato

Il premio Nobel autore di Arcipelago Gulag è stato