Una recensione di Anarchists Never Surrender: Essays, Polemics, and Correspondence on Anarchism, 1908-1938, edito e tradotto da Mitchell Abidor (Oakland, CA: PM Press, 2015)

Andrej Grubacic e io abbiamo suggerito l’importanza di sintetizzare due tradizioni radicali, l’anarchismo e il marxismo. (Wobblies and Zapatistas, pp. 11-12, 98-99).

Alla ricerca di sforzi in questa direzione negli Stati Uniti, abbiamo richiamato l’attenzione sull’idea di Chicago di due degli anarchici di Haymarket, Albert Parsons e August Spies. Parlando alla giuria e a un’aula gremita prima di essere condannato a morte, Parsons distinse due forme di socialismo: il socialismo di stato, che significava il controllo del governo su tutto, e l’anarchismo, una società egualitaria senza un’autorità di controllo. (James Green, Death in the Haymarket, p. 238.)

Vent’anni dopo, gli Industrial Workers of the World, o Wobblies, presentarono la loro ricca miscela di idee, pratiche e canzoni, tratte da queste due tradizioni.

Questo saggio presenta gli sforzi di una vita per sintetizzare anarchismo e marxismo da parte di un uomo che scriveva sotto il nome di “Victor Serge”.

Un nuovo libro

Victor Serge nacque a Bruxelles nel 1890. Il suo nome di battesimo era Victor Kibalchich; adottò “Serge” come pseudonimo. I suoi genitori avevano lasciato la Russia zarista dopo l’assassinio di Alessandro II nel 1881. Un lontano parente, NJ Kibalchich, un chimico, fece le bombe che uccisero lo zar e fu giustiziato. Così Serge condivise una connessione biologica con l’atto terroristico con Lenin, il cui fratello maggiore fu anche lui giustiziato.

Nel suo libro più noto, Memorie di un rivoluzionario, Serge ricordava: “Sulle pareti dei nostri umili e improvvisati alloggi c’erano sempre i ritratti di uomini che erano stati impiccati”. A parte tutte le differenze politiche, i martiri del movimento Volontà del Popolo stabilirono uno standard per la condotta altruistica a cui aspirarono i successivi rivoluzionari russi. In una storia del primo anno della rivoluzione russa, Serge avrebbe detto dei populisti e dei socialisti rivoluzionari della generazione precedente che “hanno dato centinaia di eroi e martiri alla causa della rivoluzione”.

Serge scrisse principalmente in francese. Una ventina dei suoi libri, divisi più o meno equamente tra narrativa e saggistica, sono stati tradotti in inglese. Ventisette scatole di documenti, per lo più inediti, sono custodite (improbabilmente) presso la biblioteca di libri rari Beinecke dell’Università di Yale.

Va tenuto presente che mentre viveva in Unione Sovietica dal 1919 al 1936 Serge scrisse in circostanze difficili. In previsione di interferenze da parte del governo sovietico, inviò gran parte dei suoi scritti agli editori francesi segmento per segmento. Una protesta internazionale lo fece rilasciare dalla reclusione e gli fu permesso di andare in esilio, ma la polizia segreta sovietica confiscò manoscritti che non furono mai recuperati. Inoltre, Serge doveva sempre valutare il contesto personale e politico di una particolare opera. Così, quando arrivò in Messico subito dopo l’assassinio di Trotsky e scrisse una biografia del Vecchio insieme alla vedova di Trotsky, comprensibilmente non incluse il fatto che aveva “rotto” con Trotsky alcuni anni prima.

Anarchists Never Surrender offre una preziosa documentazione degli inizi della carriera di Serge come anarchico. Inizialmente, a quanto pare, si considerava un “socialista”. Prevedibilmente disgustato dalla tiepida attività parlamentare dei socialdemocratici europei, divenne un anarchico di una varietà sempre più individualista. A questo primo punto della sua traiettoria, Serge pensava che i lavoratori fossero irrimediabilmente coinvolti in obiettivi materialistici immediati, quindi una rivoluzione che richiedesse partecipazione e sostegno di massa fosse impossibile.

A quanto pare, il giovane Serge tracciò un limite alle rapine in banca e alle sparatorie con la polizia. Tuttavia, i suoi amici intimi furono profondamente coinvolti e alla fine più di uno fu ghigliottinato. Ai loro processi Serge si rifiutò di fare la spia. Ricevette una condanna a cinque anni di reclusione come complice e descrisse in modo memorabile la sua esperienza nel suo primo libro, Men in Prison.

Uscito da dietro le sbarre, Serge scrive a un amico che non difende più “l’intransigenza settaria del passato” ed è pronto a lavorare con tutti coloro che sono “animati dallo stesso desiderio di una vita migliore anche se le loro strade sono diverse dalle mie, e anche se danno nomi diversi non so quale sia in realtà il nostro obiettivo comune.” Nel gennaio 1919 trovò la sua strada verso l’Unione Sovietica ribelle. Lì tentò di dare un sostegno incondizionato a un governo comunista senza mai abbandonare la preoccupazione anarchica di proteggere quella che Rosa Luxemburg chiamava “la persona che la pensa diversamente” (der Andersdenkender).

Il primo grande tesoro di questo libro è un gruppo di messaggi che Serge scrisse agli anarchici francesi nel 1920-1921. Qui cerca di spiegare perché “si é iscritto al Partito comunista russo come anarchico, senza abdicare in alcun modo alle mie idee, se non per ciò che era utopico”. Questi documenti tentano di comunicare le sofferenze quasi indescrivibili a San Pietroburgo (poi Leningrado) durante la guerra civile. Un giovane studente ebreo di Kharkov descrisse concretamente a Serge una mezza dozzina di momenti in cui fu quasi ucciso dagli antisemiti, mentre ovunque si stabilirono i comunisti “i pogrom cessano”.

Serge ammette in questi messaggi che la rivoluzione russa “si è guadagnata molte critiche, ma non so chi si sia guadagnato il diritto di farle”. Vede chiaramente che il “più grande pericolo della dittatura¨ che tende a impiantarsi saldamente, che crea istituzioni permanenti che non vuole né abdicare né morire di morte naturale”. Ma la lotta contro la dittatura, Serge era convinto, doveva aspettare fino a quando la rivoluzione non fosse stata assicurata. Chiede un nuovo anarchismo che “sarà senza dubbio molto vicino al comunismo marxista”.

Molti anni dopo, ma con lo stesso spirito, Serge chiese al figlio di Trotsky, Leon Sedov, di rivolgere a suo padre un appello ai trotskisti della Quarta Internazionale per esplorare una “alleanza fraterna” con anarchici e sindacalisti spagnoli.

Anarchists Never Surrender termina con un saggio di Serge di 26 pagine sul “Pensiero anarchico”, su cui tornerò in conclusione. È un documento critico se vogliamo capire come Serge vedeva la possibile sintesi di marxismo e anarchismo.

Ricordi

Torniamo alle spiegazioni di Serge stesso, nelle sue Memorie, dell’impatto della rivoluzione russa sull’impressionabile giovane anarchico dell’Europa occidentale.

Serge è stato enormemente impressionato da Lenin. Era caratteristico dell’anarchico in Serge studiare da vicino la condotta, anche le caratteristiche fisiche, degli individui. Ecco cosa aveva da dire su Lenin:

Al Cremlino occupava ancora un piccolo appartamento costruito per un servitore di palazzo. Nell’ultimo inverno lui, come tutti, non aveva avuto il riscaldamento. Quando andò dal barbiere fece il suo turno, ritenendo sconveniente che qualcuno gli cedesse il passo. Una vecchia governante si prendeva cura delle sue stanze e faceva il suo rammendo.

Inoltre, secondo Serge, Lenin continuava a cercare modi per introdurre elementi democratici nella dittatura del proletariato. Nell’aprile 1917, prima della presa del potere statale in novembre, Lenin propose:

1. La fonte del potere non sta nel diritto ma nell’iniziativa diretta delle masse popolari, iniziativa locale presa dal basso.

2. La polizia e l’esercito sono sostituiti dall’armamento del popolo.

3. I funzionari sono sostituiti dal popolo stesso o sono, quantomeno, sotto il suo controllo; sono nominati per elezione e possono essere revocati dai loro elettori.

Lenin sostenne anche una forma sovietica di stampa libera, in base alla quale “qualsiasi gruppo con il sostegno di 10.000 voti potrebbe pubblicare il proprio organo a spese pubbliche”. Serge insisteva: “Io so che… nel maggio 1922, Lenin e Kamenev stavano valutando…di consentire la pubblicazione di un quotidiano non di partito a Mosca”.

Victor Serge era di grande valore per la vulnerabile giovane rivoluzione bolscevica perché conosceva francese, russo, tedesco, spagnolo e inglese. Ma la luna di miele cameratesca o lo stretto rapporto di lavoro tra Serge e il partito bolscevico durò meno di tre anni. In Anarchists Never Surrender sono inclusi anche frammenti riguardanti le differenze fondamentali tra Trotsky e Serge riguardo alla feroce repressione di una rivolta di operai e marinai nel 1921 alla base militare di Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. Ricordo che quando ero molto più giovane mi fu detto che Trotsky aveva ordinato ai ribelli di arrendersi o avrebbe guidato l’Armata Rossa attraverso il ghiaccio e “li avrebbe abbattuti come fagiani”.

Per Serge, guardando indietro nel 1938, Kronstadt era solo la punta dell’iceberg. Un precedente “giorno nero” si verificò nel 1918, quando il Comitato Centrale del Partito Bolscevico decise di consentire alla Cheka (la polizia segreta) “di applicare la pena di morte sulla base di una procedura segreta, senza ascoltare il defunto che non poteva difendersi” (corsivo nell’originale).

Quindi cosa èè andato storto? Guardando indietro, Serge trovò l’errore nel dogmatismo, in una convinzione marxista della correttezza scientifica in tutto ciò che il Partito intraprese. Serge scrisse nelle sue Memorie: “La teoria bolscevica èà fondata su [una credenza nel] possesso della verità, Il totalitarismo è dentro di noi. Negli anni ’30, secondo uno dei suoi redattori, Serge iniziò a sottolineare la “selezione naturale di temperamenti autocratici” del bolscevismo, un’enfasi aspramente criticata da Trotsky.

All’inizio degli anni ’20, Serge inizialmente cercò di affrontare il suo crescente disagio servendo la rivoluzione all’estero come organizzatore clandestino. In questa veste assistette al fallimento del tentativo di rivoluzione del 1923 in Germania. Quel fallimento segnò il destino della rivoluzione russa: avrebbe dovuto trovare un modo per sopravvivere in un unico paese. Serge tornò in Unione Sovietica per entrare a far parte dell’opposizione trotskista.

Secondo le Memorie di Serge, Trotsky, in quanto comandante della vittoriosa Armata Rossa, avrebbe potuto risolvere il suo conflitto con Stalin prendendo il potere. Ma

Trotsky rifiutò deliberatamente il potere, per rispetto di una legge non scritta che proibiva qualsiasi ricorso all’ammutinamento militare all’interno di un regime socialista. Raramente è stato reso più nettamente evidente che il fine, piuttosto che giustificare i mezzi, comanda i propri mezzi, e che per l’instaurazione di una democrazia socialista i vecchi mezzi della violenza armata sono inappropriati.

Eppure, alla fine, Serge ruppe con Trotsky. Lui fornì tre ragioni. In primo luogo, pensava che l’idea di istituire una Quarta Internazionale a metà degli anni ’30 fosse “abbastanza insensata”. In secondo luogo, era profondamente in disaccordo con l’approvazione di Trotsky della soppressione della ribellione di Kronstadt. E in terzo luogo, condannò anche il rifiuto di Trotsky di ammettere che l’istituzione della Cheka fu “un grave errore…incompatibile con qualsiasi filosofia socialista”. Serge riteneva che Trotsky esibisse “la schematizzazione sistematica del bolscevismo dei vecchi tempi”.

Serge credeva che la sua critica a Trotsky fosse condivisa da Lenin. Secondo Serge, Lenin scrisse al Comitato Centrale del Partito Bolscevico il 25 dicembre 1922, in un documento a volte indicato come “L’ultima volontà” di Lenin, che Trotsky era “attratto dalle soluzioni amministrative”. Quello che intendeva indubbiamente era che Trotsky tendeva a risolvere i problemi con indicazioni dall’alto.

Per Serge, tutto si riduceva a quanto segue, scritto alla fine del 1932: “Voglio dire: l’uomo chiunque esso sia, fosse pure l’ultimo degli uomini. ‘Nemico di classe’, figlio o nipote di borghesi, me ne infischio, non bisogna mai dimenticare che un essere umano è un essere umano.”

Una teoria e uno stile di vita

Indagando ulteriormente, si conclude che il conflitto tra marxismo e anarchismo non è essenzialmente un conflitto tra due teorie, due schemi per comprendere i dilemmi presenti e per predire il futuro.

Senza dubbio il marxismo è un tale schema. Nonostante la tendenza ad aspettarsi che gli eventi si verifichino prima di quanto effettivamente si verifichino, il marxismo offre un’analisi solida delle tendenze di lungo periodo nelle economie capitaliste. La fuga degli investimenti nel settore manifatturiero dagli Stati Uniti negli anni ’70 e ’80 verso società in cui i salari sono molto più bassi è l’ultima dimostrazione dell’essenziale accuratezza di questo motore di analisi.

L’anarchismo, tuttavia, non è una tale teoria, e gli anarchici travisano ciò che possono e dovrebbero contribuire presentando Bakunin e Kropotkin come rivali teorici di Marx.

L’anarchismo è un’affermazione di valori, di uno stile di vita. Serge, nelle sue memorie, scrive dei “primi sintomi di quella malattia morale che…doveva portare alla morte del bolscevismo”. Serge attacca ripetutamente la convinzione che il fine giustifichi i mezzi. In un libro intitolato Da Lenin a Stalin sostiene che

i criteri morali hanno talvolta maggior valore dei giudizi basati su considerazioni politiche ed economiche. Non è vero, cento volte falso che il fine giustifica i mezzi. Ogni fine richiede i propri mezzi e un fine si ottiene solo con i mezzi appropriati.

Quindi «una sorta di intervento morale diventa nostro dovere». Serge è al suo meglio quando descrive la dimensione morale delle decisioni.

Alla fine degli anni ’20, dopo che Trotsky fu mandato in esilio e Serge fu espulso dal Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Serge (nelle parole di uno dei suoi redattori) decise di passare dall’agitazione a forme più permanenti di testimonianza politica e artistica.

Uno dei primi prodotti era una storia della rivoluzione russa nell’anno 1918. Serge non era ancora in Russia durante quell’anno e il libro ha una curiosa piattezza, una bidimensionalità quasi accademica. (Scrisse anche una storia del secondo anno della rivoluzione, quando Serge era presente e profondamente coinvolto. Ma questo fu uno dei manoscritti confiscati dalla polizia segreta ed è scomparso). In un’opera successiva intitolata Vent’anni dopo, Serge abbozzò i destini di un elenco infinito di persone che conosceva e cosa è successo loro. Cercò di giustificare il suo approccio come segue:

Sì, questa lotta dei rivoluzionari contro la macchina che macina tutto ha qualcosa di deprimente a pensarci bene… in astratto, senza vedere … i volti, senza conoscere bene la loro vita, senza la terra russa, i muri, le finestre. Vorrei cancellare questa impressione. Ognuno di questi uomini ha la sua vera grandezza. Non sono vinti, sono resistenti e spesso hanno anime vittoriose.

Il corpus del lavoro di Serge non è esente da contraddizioni. Nel libro tratto dalla sua esperienza in carcere, Serge condannava la pena di morte e la condanna all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, ma giustificò la pena di morte quando “ne abbiamo bisogno”.

A differenza di molti riformatori carcerari negli Stati Uniti oggi, vide che anche le guardie sono imprigionate, in Francia a quel tempo dall’età di venticinque anni fino alla pensione a sessant’anni, e come gruppo non sono “né migliori né peggiori degli uomini che custodiscono”. Al momento del rilascio dopo aver scontato la sua condanna a cinque anni, Serge scrisse: “Volevamo essere rivoluzionari; eravamo solo ribelli. Dobbiamo diventare termiti, annoiarci ostinatamente, pazientemente, per tutta la vita. Alla fine, la diga crollerà”.

Inoltre, non è chiaro dove Serge sia arrivato a un’economia desiderabile. Nell’ultimo libro che ha scritto, il romanzo Unforgiving Years, D, un simpatico protagonista, dice: “L’economia pianificata, centralizzata, amministrata razionalmente è ancora superiore a qualsiasi altro modello. Grazie a ciò siamo sopravvissuti in circostanze che avrebbero reso breve il lavoro di qualsiasi altro regime”.

Tuttavia, un decennio prima Serge aveva scritto nelle sue Memorie che nella Nuova politica economica dell’Unione Sovietica all’inizio e alla metà degli anni ’20,

la manifattura su piccola scala, il commercio su media scala e alcune industrie avrebbero potuto essere rianimate semplicemente facendo appello all’iniziativa dei produttori e dei consumatori. Liberando le cooperative strangolate dallo Stato, e invitando varie associazioni ad assumere la gestione di diversi rami dell’attività economica, si sarebbe potuto realizzare fin da subito un enorme grado di ripresa.

…In una parola, io sostenevo un “Comunismo delle associazioni” in contrasto con il Comunismo della varietà di Stato. La competizione insita in un tale sistema e il disordine inevitabile in ogni inizio avrebbero causato meno inconvenienti della nostra centralizzazione rigidamente burocratica, con il suo disordine e la sua paralisi. Ho pensato al piano complessivo non come qualcosa di dettato dallo Stato dall’alto, ma piuttosto come risultato dell’armonizzazione, attraverso congressi e assemblee socializzate, di iniziative dal basso.

I romanzi finali

Si forma la forte impressione che Serge possa dire ciò che sente più pienamente nella finzione. E così il lettore si rivolge a Il caso del compagno Tulaev, scritto a Marsiglia, nella Repubblica Dominicana e in Messico nel 1940-1942, e Unforgiving Years. L’iscrizione alla fine di quest’ultimo è “Messico, 1947”, il luogo e l’anno della morte di Serge.

Il romanzo sul “compagno Tulayev” è stato ispirato dall’assassinio di un leader bolscevico, di nome Kirov, nel 1934. Alla fine del libro tre uomini vengono giustiziati per l’assassinio del compagno Tulayev. Tutti sono del tutto innocenti. Due sono presumibilmente tipici burocrati sovietici in ascesa, venali ma non omicidi. Il terzo deve essere una delle figure più attraenti della narrativa di Victor Serge. È Kiril Rublev, uno storico che, insieme all’altrettanto coraggiosa moglie Dora, spera di essere “presente nel momento in cui la storia ha bisogno di noi”.

C’è un’implacabile integrità in questo libro, un po’ come quella del professor Rublev. I lavoratori non ottengono un pass gratuito. Quattromila lavoratrici in una fabbrica chiedono la pena di morte per coloro che hanno ucciso il compagno Tulayev.

Due cose del libro spiccano per me. Ho incontrato per la prima volta Serge e questo romanzo settant’anni fa. L’unica cosa che ho ricordato nel tempo è stato il riflesso di un personaggio di nome Stefan Stern, assassinato da agenti sovietici in Spagna. Prima di scomparire verso la morte, Stern riflette:

Dopo di noi, se scompariremo senza aver avuto il tempo di portare a termine il nostro compito o semplicemente di testimoniare, la coscienza della classe operaia sarà oscurata per un periodo di tempo che nessuno può calcolare… L’uomo finisce per concentrare in sé una certa chiarezza unica, una certa esperienza insostituibile.

Non ancora ventenne, ho letto questo brano con distacco. Adesso mi sembra molto più vicino.

Ancora più straordinario è il ritratto del romanzo di Stalin, noto nelle sue pagine come “il capo”. Un vecchio bolscevico dice a un altro: “Il capo è in un vicolo cieco da molto tempo… Forse vede più lontano e meglio di tutti noi… Credo che abbia indubbi limiti, ma non abbiamo nessun altro”. Sorprendentemente, un vecchio compagno di nome Kondratieff dice la stessa cosa direttamente al capo. Fissa un appuntamento con il capo per implorare la vita di Stern. Mentre i due uomini camminano per l’enorme ufficio del Capo al Cremlino, Kondratieff dice: “La storia ci ha giocato questo brutto scherzo, abbiamo solo te”. E sorprendentemente, il capo non invia Kondratieff nella cantina dove l’NKVD (successore della Cheka) sta giustiziando una generazione di leader bolscevichi. Kondratieff viene inviato a gestire l’estrazione dell’oro nell’estrema Siberia.

E dove, allora, si trova la speranza, per l’autore la cui clessidra è quasi senza sabbia? Il caso del compagno Tulayev si conclude con atti sconnessi di generosità individuale.

Xenia, figlia di un aparatchik, riesce ad andare a Parigi dove si crogiola nell’abbondanza borghese. In qualche modo, in un giornale che le capita, vede accanto all’annuncio di un evento sportivo una nota secondo cui tre uomini devono essere giustiziati per l’omicidio di Tulayev, incluso il professor Rublev, un tempo amico di famiglia. Sconvolta, va a trovare un noto compagno di viaggio francese. Telefona in Russia. Viene convinta a salire su un’auto, poi su un aereo, e l’ultima volta la vediamo in arresto, minacciosamente diretta verso una destinazione sconosciuta.

Nella steppa una fattoria collettiva chiamata “Strada verso il futuro” è nella paralisi.

Ci sono già state due purghe. La carestia è alle porte. Non ci sono semi, né cavalli, né benzina. Mandano messaggi al centro regionale ma non arrivano aiuti. Kostia, un giovane comunista, e un agronomo di nome Kostiukin, hanno un’idea. L’intero villaggio camminerà fino al centro regionale a 34 miglia di distanza e cercherà aiuto attraverso questa azione diretta. Funziona! E lungo la strada Kostia tiene Maria tra le braccia e scopre che è una “credente”. In cosa? Non riesce a esprimerlo a parole.

Prima della sua esecuzione, il professor Rublev ha chiesto l’opportunità di prendersi qualche giorno per scrivere un memorandum. Lo fa e svanisce nei documenti legati alla sua morte. Miracolosamente, questi documenti finiscono nelle mani di uno dei massimi burocrati della polizia segreta, di nome Fleischman.

In primo luogo, Fleischman legge una lettera di un giovane che non firma il suo nome. La lettera afferma in modo convincente che l’autore, agendo da solo, ha ucciso Tulayev. Fleischman brucia la lettera.

Poi legge il memorandum di Rublev. Include le parole: “testimoniamo una vittoria che ha invaso troppo il futuro e ha chiesto troppo agli uomini”. Fleischman termina il memorandum con apprezzamento.

Poi esce dal suo ufficio per assistere all’evento sportivo citato sul giornale accanto all’avviso dell’esecuzione di Rublev e degli altri. Questa è la fine del libro.

Cinque anni dopo che Serge aveva terminati Tulayev, terminò Unforgiving Years. In netto contrasto con l’editore che traduce e introduce l’opera, credo che il finale di questo romanzo sia melodrammatico, goffo e del tutto indegno del suo autore. (Esempio: D, il simpatico personaggio citato prima, finisce come proprietario di una “piantagione” messicana in cui, dice, “io lavoro i miei scagnozzi”.) Ma in una prima sezione, prima che il romanzo e Serge stesso sembrino lentamente andare a pezzi, Victor Serge offre alcuni incisivi richiami alla sintesi di anarchismo e marxismo a cui ha dedicato la sua vita.

All’inizio del libro, D riflette: “Quando tutto è stato detto e fatto, l’abbiamo fatto a noi stessi”. Più a lungo riflette:

Non mi resta altro da invocare se non la coscienza, e non so nemmeno cosa sia. Sento una protesta inefficace sollevarsi da una parte profonda e sconosciuta di me per sfidare l’opportunità distruttiva, il potere, l’intera realtà materiale, e in nome di cosa? Illuminazione interiore? Mi sto comportando quasi come un credente. Non posso fare altrimenti: parole di Lutero. Tranne che il visionario tedesco… ha continuato aggiungendo: “Dio mi aiuti!” Cosa verrà in mio aiuto? (Enfasi aggiunta.)

Pensa anche a se stesso:

Non possiamo più fidarci di nessuno. Nessuno si fiderà di noi, mai più. Quel legame terribile, il più salutare dei legami umani, quegli invisibili fili d’oro, di luce e di sangue che uniscono uomini votati a un’impresa comune… quei legami, li abbiamo spezzati.

D e la sua collega Daria cercano di imprimere la loro angoscia nell’analisi economica.

Daria tiene una conferenza sul tema “La produzione porterà giustizia”. Ma è assillata dal dubbio, pensando:

Non si dovrebbe, occupandosi di tutti quei fortini e altiforni, avere un pensiero per l’uomo? Un pensiero per il povero diavolo di oggi… chi non può accontentarsi di affaticarsi sotto il giogo in attesa delle medicine e delle ferrovie di domani? Il fine giustifica i mezzi. Che truffa. Nessun fine può essere raggiunto se non con mezzi appropriati.

Daria dice: “I giorni dell’accumulazione primitiva sono alle nostre spalle”. D risponde:

“Non nel nostro paese. E i giorni della distruzione ci attendono”.

Alla fine Daria sembra aver accettato la prospettiva di D, dicendo:

“Sacha, sto per fare una domanda che potrebbe sembrare irrazionale o infantile, ma ascoltala comunque. Non abbiamo dimenticato l’uomo e l’anima?” D risponde:

Il nostro errore imperdonabile è stato quello di credere che quella che chiamano anima – preferisco chiamarla coscienza – non fosse altro che una proiezione del vecchio egoismo superato.

C’è comunque un piccolo barlume ostinato, una luce incorruttibile che può, a volte, trasparire attraverso il granito di cui sono fatte le mura e le lapidi del carcere, una piccola luce impersonale che divampa dentro per illuminare, giudicare, smentire o condannare in toto. Non è proprietà di nessuno e nessuna macchina può misurarla; spesso vacilla incerta perché si sente sola.

… Abbiamo commesso il nostro errore mortale…quando abbiamo dimenticato che solo questa forma di coscienza può realizzare la riconciliazione dell’uomo con se stesso e con gli altri… Ho approfondito la letteratura pertinente…. [La rivoluzione] avrebbe dovuto significare la liberazione di ciò che c’è di meglio nell’uomo, ma questo è andato in frantumi insieme a tutto il resto, temo. E siamo diventati prigionieri di una nuova prigione… Sto uscendo.

Conclusione

“Pensiero anarchico”, in Anarchists Never Surrender , pp. 202-228, è la conclusione di Serge su come l’anarchismo e il marxismo potrebbero essere sintetizzati. È stato scritto alla fine degli anni ’30, quando aveva lasciato l’Unione Sovietica ma era rimasto pienamente al culmine delle sue capacità.

Serge accetta l’analisi economica marxista. Dice dell’anarchismo che era “l’ideologia dei piccoli artigiani” e che quando lo sviluppo industriale divenne più marcato nell’Europa meridionale “l’anarchismo cedette la sua preminenza nel movimento rivoluzionario al socialismo operaio marxista”.

D’altra parte, il movimento operaio della fine del XIX secolo e degli anni precedenti la prima guerra mondiale era

bloccato nel fango in una società capitalista in un periodo di espansione. Vaste organizzazioni sindacali e potenti partiti di massa, di cui la socialdemocrazia tedesca è il miglior esempio, entrarono in realtà a far parte di un regime che pretendevano di combattere. Il socialismo diventò borghese, anche nelle sue idee, che hanno deliberatamente soppresso le previsioni rivoluzionarie di Marx. Le aristocrazie operaie e le burocrazie politiche e sindacali danno il tono a rivendicazioni operaie che vengono attenuate o ridotte a un rivoluzionarismo puramente verbale… Questo socialismo ha perso la sua anima rivoluzionaria.. .

“La teoria dell’anarchismo comunista”, continuava Victor Serge, “procede meno dalla conoscenza, dallo spirito scientifico, che da un’aspirazione idealistica”. Ma per quanto riguarda “come questo deve essere realizzato, non c’è una parola di spiegazione”. Così all’inizio della rivoluzione russa “gli eventi hanno posto inesorabilmente l’unica questione capitale, quella per la quale gli anarchici non hanno risposta: quella del potere”. Serge dimostra ampiamente che quando la possibilità di un’insurrezione si presentò nell’autunno del 1917, “[uno] cercherebbe invano nell’abbondante letteratura anarchica del periodo un’unica proposta pratica”.

C’è una lunga discussione sul rivoluzionario ucraino Nestor Makhno (un argomento di cui so poco) in cui Serge sembra preoccuparsi di presentare entrambi i lati di una complessa controversia e di attribuire a ciascuno una parte di verità. Chi era responsabile dello strangolamento di questo “movimento contadino profondamente rivoluzionario?” chiede Serge. Risponde che non era questa o quella persona, non l’uno o l’altro gruppo; era “lo spirito di intolleranza che attanagliò sempre più il partito bolscevico dal 1919;… la dittatura dei dirigenti del partito, che già tende a sostituirsi a quella dei soviet e anche del partito». Chiunque fosse il responsabile, continua Serge, è stato “un errore enorme”. Tra anarchici e bolscevichi si scavò una voragine che non sarebbe stato facile colmare. “La sintesi di marxismo e socialismo libertario, così necessaria e che poteva essere così fertile, fu resa impossibile per un futuro indefinito”.

Victor Serge concludeva la sua valutazione straordinariamente imparziale citando il famoso ultimo messaggio di Vanzetti, e continuando:

Questa forza morale… non è diminuita dalla debolezza intrinseca dell’ideologia anarchica. Essa offre poco spazio alla critica dottrinale. È semplicemente così. Se, dopo aver imparato da tutto ciò che stiamo vivendo, il socialismo libertario che essa anima fosse abbastanza forte da assimilare le conquiste del socialismo scientifico, questa sintesi garantirebbe ai rivoluzionari un’efficacia incomparabile.

Ho tradotto un saggio molto interessante di un intellettuale di sinistra ucraino uscito sull’ultimo numero della New Left Review NLR 138•

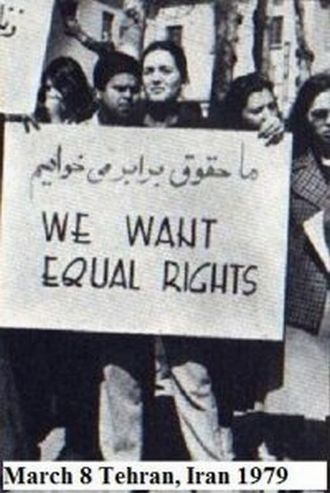

Le massicce proteste in Iran, alimentate dall’audacia di giovani donne e bambini, affondano le radici in oltre un secolo di lotte. Un articolo pubblicato sul

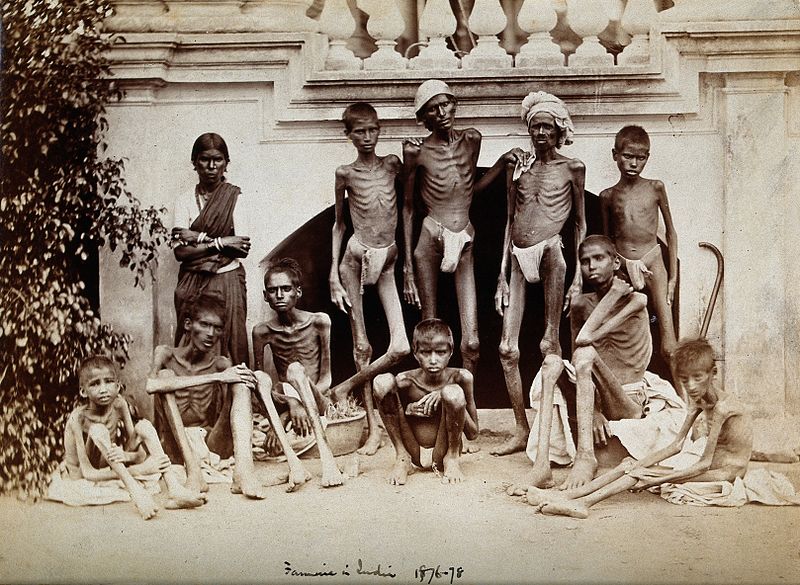

Le massicce proteste in Iran, alimentate dall’audacia di giovani donne e bambini, affondano le radici in oltre un secolo di lotte. Un articolo pubblicato sul  Tra il 1880 e il 1920, le politiche coloniali britanniche in India hanno causato più vittime di tutte le carestie nell’Unione Sovietica, nella Cina maoista e nella Corea del Nord messe insieme. Ce lo ricordano Dylan Sullivan e

Tra il 1880 e il 1920, le politiche coloniali britanniche in India hanno causato più vittime di tutte le carestie nell’Unione Sovietica, nella Cina maoista e nella Corea del Nord messe insieme. Ce lo ricordano Dylan Sullivan e  Dal settimanale The Nation ho tradotto il ricordo di Staughton Lynd scritto da Markus Rediker, uno dei miei storici preferito e co-autore con Peter Lineabaugh di

Dal settimanale The Nation ho tradotto il ricordo di Staughton Lynd scritto da Markus Rediker, uno dei miei storici preferito e co-autore con Peter Lineabaugh di  Il vecchio Staughton Lynd è morto nel giorno dell’85° anniversario della morte di Victor Serge. Nel 2015 aveva dedicato al grande scrittore rivoluzionario un articolo.

Il vecchio Staughton Lynd è morto nel giorno dell’85° anniversario della morte di Victor Serge. Nel 2015 aveva dedicato al grande scrittore rivoluzionario un articolo.