|

|

Dal sito della storica rivista progressista statunitense The Nation l’ultimo articolo della direttora Katrina Vanden Heuvel. E’ stato scritto e pubblicato prima dell’esplosione in Polonia. Dal sito della storica rivista progressista statunitense The Nation l’ultimo articolo della direttora Katrina Vanden Heuvel. E’ stato scritto e pubblicato prima dell’esplosione in Polonia.

Come porre fine alla guerra in Ucraina? Sedetevi e parlate. È ora.

Negoziare una soluzione diplomatica al conflitto è solo buon senso.

di Katrina Vanden Heuvel

Potrebbe essere il momento di dare una possibilità alla diplomazia nella guerra in Ucraina.

“Quando c’è un’opportunità per negoziare, quando la pace può essere raggiunta, cogli l’attimo”. L’autore di quella dichiarazione non era un attivista per la pace o un progressista sdolcinato.

Secondo quanto riferito, è stato il generale Mark A. Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, a spingere l’amministrazione Biden a fare pressioni sull’Ucraina a cercare una fine diplomatica della guerra.

Secondo le notizie, il punto di vista di Milley deve affrontare l’opposizione alla Casa Bianca. Quando le truppe russe si sono recentemente ritirate da Kherson, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan lo ha definito un “grande momento” per l’Ucraina e ha ribadito che l’amministrazione non avrebbe spinto per una fine diplomatica della guerra. “Se l’Ucraina scegliesse di smettere di combattere e di arrendersi, sarebbe la fine dell’Ucraina”, ha detto, equiparando stranamente la diplomazia alla resa.

Ma in realtà, esercitare la diplomazia è solo buon senso e ci sono segnali che la Casa Bianca potrebbe lentamente avvicinarsi a questa possibilità.

La Russia in effetti ha già perso la guerra. I sogni del presidente Vladimir Putin di annettere l’Ucraina sono infranti. La sua debolezza militare è stata esposta, la sua economia danneggiata, il suo paese isolato, il suo sostegno indebolito. Le sue truppe hanno subito perdite orrende; il loro morale è a pezzi, le loro munizioni scarseggiano.

Anche i progressi dell’Ucraina sul campo di battaglia hanno avuto un costo orribile. Milley stima che ciascuna parte abbia subito almeno 100.000 vittime. Totalmente dipendenti dagli aiuti occidentali, le forze ucraine sono anche a corto di soldati, armi, supporto aereo e artiglieria. Milioni di ucraini sono stati sfollati. La Russia ha devastato la rete elettrica ucraina. Kherson liberata, come gran parte del paese, affronta una “catastrofe umanitaria”. E mentre Putin mobilita più truppe, ci sono poche possibilità che la Russia possa essere sloggiata da gran parte dell’est di lingua russa, tanto meno dalla Crimea.

Nel frattempo, sebbene gli Stati Uniti e la NATO si siano schierati dalla parte dell’Ucraina, il sostegno continuo non è illimitato. Le sanzioni imposte alla Russia hanno contribuito a quella che sembra essere una crudele recessione in Europa.

Manifestazioni rabbiose in tutto il continente per l’aumento del costo della vita rivelano una crescente opposizione popolare. Qui in patria, il presidente Biden ha goduto di un sostegno bipartisan, ma l’aspirante presidente della Camera Kevin McCarthy (R-Calif.) ha fornito il classico tiro all’arco quando ha avvertito che non ci sarebbe stato alcun “assegno in bianco” per l’Ucraina se i repubblicani prendessero il sopravvento.

Quando i membri del Congressional Progressive Caucus hanno diffuso una lettera alla fine di ottobre sollecitando la diplomazia, il feroce contraccolpo ha spinto i membri nel panico a ritirarla dall’oggi al domani. In realtà, tuttavia, Milley e il caucus avevano ragione, come rivelano le manovre segrete dell’amministrazione.

Nonostante i disconoscimenti pubblici, la Casa Bianca ha provvisoriamente aperto la porta ai negoziati. Come il giornalista Aaron Matè ha accuratamente dettagliato, l’amministrazione ha orchestrato una serie di fughe di notizie: che le discussioni con i russi sull’uso delle armi nucleari avevano “abbassato la temperatura”, che la Casa Bianca stava incoraggiando i leader ucraini a “segnalare un’apertura” a negoziati, che Sullivan si era impegnato in una discussione riservata con gli aiutanti di Putin sull’Ucraina, e che stava “testando le acque” mentre era a Kiev su “come il conflitto può finire e se potrebbe avere una soluzione diplomatica”.

L’amministrazione è in punta di piedi sul filo del rasoio, poiché non vuole minare la resistenza ucraina, l’unità alleata o il sostegno interno. Eppure gli interessi dell’Occidente differiscono chiaramente da quelli degli ucraini. Sul campo di battaglia, l’unità della NATO è stata forgiata attorno a dei limiti: non schierare truppe sul terreno ed esercitare cautela su quali armi vanno all’Ucraina. Allo stesso modo, gli interessi divergono sui negoziati. Dato l’orrendo danno arrecato al suo paese, Zelenskyj troverà ripugnante il compromesso con i russi, e la cessione del territorio, anche tornando allo status quo ante, sarà difficile da digerire. La sua opzione migliore sarebbe trascinare gli Stati Uniti e la NATO nella guerra come combattenti attivi, ma nessuno dei due vuole andarci.

Con un costo stimato di 1 trilione di dollari per ricostruire l’Ucraina, l’imperativo di porre fine alla guerra è evidente e più voci stanno cautamente spingendo per una risoluzione diplomatica. In un recente articolo, l’ex ambasciatore delle Nazioni Unite Tom Pickering e George Beebe, direttore della grande strategia presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft (è stato anche consigliere speciale per la Russia dell’ex vicepresidente Dick Cheney), riconoscono gli ostacoli apparentemente insormontabili mentre discutono che la diplomazia è l’unico modo per porre fine alla guerra. A chi sostiene che non è il momento giusto, risponde che la diplomazia richiede tempo e la preparazione dovrebbe iniziare adesso. A coloro che sostengono che le questioni di confine sono insolubili, suggeriscono che la diplomazia potrebbe iniziare con questioni meno spinose: modi per ridurre le vittime civili, costruire la fiducia reciproca e gettare le basi per un eventuale cessate il fuoco.

L’invasione russa ha oltraggiato l’opinione pubblica mondiale, anche se gran parte del mondo ha scelto di non prendere posizione nella battaglia. Negli Stati Uniti, ha alimentato la febbre patriottica e ha reso la verità una delle prime vittime. Come ha mostrato la debacle del Caucus progressista, i bellicosi cercheranno di reprimere gli appelli alla pace o al negoziato. Ma la posta in gioco è troppo alta perché possiamo restare a guardare mentre la catastrofe si diffonde e i costi, e i rischi, continuano a crescere.

Katrina vanden Heuvel è direttrice editoriale ed editrice di The Nation, la principale fonte americana di politica e cultura progressista. È stata redattrice della rivista dal 1995 al 2019. Il marito Stephen F.Cohen, scomparso nel 2021, è stato uno dei più importanti storici dell’Urss e contrastò negli ultimi 15 anni la russofobia dei Democrats. Entrambi erano amici personali di Gorbaciov.

Nel 1996 il grande storico Eric Hobsbawm recensì sulla New Left Review “Il passato di un’illusione” di Francois Furet che è ormai un classico di quello che Enzo Traverso ha definito “il nuovo anticomunismo“. Anche se non ha citato lo storico francese, la lettera del ministro Valditara riecheggia le tesi di Furet. Buona lettura! Nel 1996 il grande storico Eric Hobsbawm recensì sulla New Left Review “Il passato di un’illusione” di Francois Furet che è ormai un classico di quello che Enzo Traverso ha definito “il nuovo anticomunismo“. Anche se non ha citato lo storico francese, la lettera del ministro Valditara riecheggia le tesi di Furet. Buona lettura!

ERIC HOBSBAWM

HISTORY AND ILLUSION

I miei commenti sul libro di François Furet sono scettici. E’ quindi opportuno solo notare all’inizio che c’è molto in Le passé d’une illusion che ammiro, in particolare il primo capitolo brillante e ben scritto su la passion révolutionnaire, e molto con cui sono d’accordo, avendo scritto sullo stesso periodo da un punto di vista molto diverso, ma anche, come Furet, come “un nuovo arrivato nella storia del ventesimo secolo”. A mio avviso Le passé d’une illusion è per molti aspetti insoddisfacente come storia, ma è un’opera da criticare perché sia essa che il suo autore devono essere presi sul serio.

Potrebbe essere più semplice iniziare con i due aspetti dell’argomentazione di Furet che hanno suscitato maggiore interesse: il confronto tra fascismo e comunismo e il ruolo dell'”antifascismo” nella propaganda comunista.

Il primo di questi solleva pochi problemi, perché Furet è uno storico troppo bravo, e soprattutto uno storico delle idee, per soccombere alla tentazione dei cliché ideologici; lo testimonia la sua discussione sul “totalitarismo”. Di conseguenza, sebbene sia tentato di sottolineare un presunto terreno comune tra fascismo e comunismo, anche una ‘parentela non riconosciuta’ o ‘complicità antagonista’ (p. 230), e certamente il successo di ciascuno nello sfruttare l’esistenza dell’altro, le sue formulazioni sono anche qualificate e oblique per prestarsi ad argomenti agitativi. In ogni caso, come osserva Furet, il tema non è nuovo: “Il confronto tra Unione Sovietica e regimi fascisti. . . era un tema attuale nel periodo tra le due guerre”(p. 193). L’elemento comune sia nel fascismo che nel bolscevismo è stato, ovviamente, osservato a lungo, sia da uomini che ammiravano sia Mussolini / Hitler che Lenin / Stalin come Sorel e Bernard Shaw, o che li condannarono ugualmente come “dittatura” antiliberale o ‘tirannia’ come Elie Halévy, che ispira alcuni dei passaggi più interessanti di Furet. Le affinità ideologiche sono più difficili da trovare, perché sebbene si possano trovare affermazioni nell’estrema destra per un socialismo o bolscevismo non democratico – Furet ne cita diverse – nessuna espressione equivalente di simpatia o riconoscimento di indebitamento verso il fascismo può essere facilmente trovata da parte comunista. Il tentativo di scoprire un terreno comune tra le tradizioni ideologiche del marxismo e del fascismo – “tra socialismo e pensiero anti-liberale e persino anti-democratico” (p. 198) – non può avere successo, data la natura del patrimonio ideologico e politico della Seconda Internazionale, del cui guru teorico, Kautsky, Lenin fu, almeno fino a poco prima del 1914, un seguace ortodosso. Qualunque sia il caso della tradizione antipolitica bakuninista, la teoria di Kautsky era pienamente all’interno della “tradizione progressista” del diciannovesimo secolo. In breve, mentre le somiglianze tra i sistemi di Hitler e Stalin non possono essere negate, erano cresciute l’una verso l’altra da radici ideologiche fondamentalmente diverse e ampiamente separate. Erano scaturite funzionalmente e non ideologicamente. Lo stalinismo può essere “cattivo quanto” l’hitlerismo, e per coloro che hanno subito tutti i suoi orrori l’unica differenza potrebbe apparire la nazionalità del sovrano, ma Furet, in quanto illustre storico delle idee, sa che appartenevano a famiglie tassonomiche diverse anche se strutturalmente convergenti, come rondini e pipistrelli.

La questione dell'”antifascismo”, che costituisce il nucleo dell’argomentazione di Furet, richiede più discussioni, anche se non molto di più. Il suo argomento di base è quasi certamente corretto. Se il comunismo internazionale avesse continuato a invocare essenzialmente qualcosa come una replica della Rivoluzione d’Ottobre (‘Les soviets partout‘), sarebbe rimasta una forza minoritaria relativamente insignificante in Europa, un po’ come i movimenti trotskisti che hanno continuato a vedere il mondo nella prospettiva rivoluzionaria leninista dopo gli eventi del 1956 ha dato loro una certa portata politica. Possiamo lasciare da parte la questione se avrebbe avuto migliori possibilità nel Terzo Mondo. La lezione degli anni ’20 era chiara. Con alcune eccezioni – Germania, Francia, Finlandia, forse Cecoslovacchia – i partiti comunisti erano piccoli, marginali e politicamente insignificanti. La Grande Depressione beneficiò l’estrema destra e non la sinistra, e distrusse l’unico partito comunista europeo che aveva suscitato le speranze di Mosca: il Kpd. Al contrario, non appena il movimento comunista passò alla strategia dell”antifascismo’, il comunismo europeo iniziò la sua ascesa, che portò tutti i partiti comunisti del continente – tranne lo sfortunato tedesco – al punto più alto del loro sostegno pubblico e dell’influenza politica e, nell’Europa orientale, produsse una serie di regimi dominati dai partiti comunisti, alcuni dei quali erano basati su rivoluzioni interne (Jugoslavia, Albania) o – come hanno dimostrato le elezioni ceche relativamente libere – su un autentico sostegno di massa. Per la prima volta i partiti comunisti piuttosto che i partiti socialdemocratici potevano pretendere di essere i principali rappresentanti della classe operaia nazionale in Francia e in Italia.

La minaccia fascista

Che questo sia dovuto principalmente al passaggio del Comintern dalla linea “classe contro classe” all’antifascismo sembra chiaro. Eppure le spiegazioni di Furet sul perché la sinistra occidentale, e in particolare i suoi intellettuali, accettassero i comunisti come essenzialmente antifascisti, sono curiosamente irreali, perché trascurano la realtà della minaccia fascista che, tra il 1933 e il 1941, costrinse il capitalismo liberale e il comunismo a un’alleanza, che nessuna delle due parti avrebbe scelto, contro un nemico che li minacciava allo stesso modo. Inoltre, non c’era altro modo per sconfiggere questo nemico. I comunisti acquisirono prestigio e influenza per tre ragioni principali. Divennero i più coerenti paladini dell’unità antifascista, essendone, fino al 1934, i suoi più ostinati oppositori; erano, grazie alla natura del loro movimento, i suoi sostenitori più efficienti; e l’URSS era essenziale per ogni alleanza che sperasse di sconfiggere Hitler. La logica di questa situazione era così convincente che anche i due anni in cui Stalin invertì la politica antifascista non riuscirono a indebolirla. Dopo la parentesi del 1939-41, l’ascesa dell’influenza comunista continuò come se l’era Molotov-Ribbentrop non ci fosse stata. Infatti, grazie a Hitler, fu così irresistibile che lo stesso Stalin, come gli altri governi che avevano, dal 1933, tentato di negoziare un modus vivendi con la Germania – e chi no? – fu costretto a riconoscerlo, se non altro quando Hitler lo attaccò.

La realtà dell’aggressione e della minaccia alla democrazia erano evidenti negli anni ’30. Lo stesso vale per il fatto che provenisse esclusivamente dalla destra politica, la cui argomentazione che dovevano prevenire la rivoluzione marxista Furet giustamente respinge. Tra il 1919 e la fine della seconda guerra mondiale nessun governo fu rovesciato dalla sinistra e tutti i cambiamenti di regime antidemocratici, con colpi di stato, conquiste o altri mezzi, furono promossi da destra. Furet ha senza dubbio ragione nel sostenere che non tutta la destra era fascista e, del resto, che le differenze tra movimenti e regimi fascisti erano sostanziali. I comunisti senza dubbio hanno beneficiato e hanno continuato a beneficiare di tali confusioni. Eppure perché essi, o i non comunisti, avrebbero dovuto fare una sottile distinzione tra le ideologie di Franco, José Antonio e la gerarchia ecclesiastica spagnola, quando l’intera impresa nazionalista si considerava una crociata contro il 1789 e il 1917 (per non parlare di Martin Lutero e Voltaire ), rovesciava un governo legittimo eletto democraticamente, chiedeva e riceveva l’assistenza armata di Mussolini e Hitler, e quando Franco voleva davvero unirsi alla guerra dalla parte di Hitler? I pochi personaggi pubblici della destra che erano pronti a resistere a Hitler a tutti i costi e senza qualificazioni, erano membri altamente atipici della loro specie: Charles de Gaulle e Winston Churchill. Erano atipici anche nella loro disponibilità a subordinare il loro coerente anticomunismo alla necessità operativa di un’alleanza con Stalin e con i movimenti di resistenza comunisti.

Il nemico del mio nemico

In queste circostanze, sarebbe stato bizzarro trattare le forze fasciste e comuniste come ugualmente indesiderabili. Se scoppiasse la guerra tra Germania e Russia, gli americani chi preferirebbero vincesse? Quando fu posta questa domanda da un sondaggio dell’opinione pubblica all’inizio del 1939, l’83% optò per Stalin e solo il 17% per Hitler, anche se l’opinione pubblica degli Stati Uniti era anticomunista allora come adesso, era profondamente sospettosa dell’URSS (che gli USA aveva riconosciuto solo nel 1933), e sebbene il gruppo più illustre di intellettuali di sinistra nel paese fosse fortemente e apertamente anti-stalinista. Hitler, era ovvio per loro, costituiva un pericolo per altri paesi, probabilmente per il mondo; Stalin, per quanto terribile per la sua stessa gente, doveva essere sostenuto come nemico di Hitler. La tendenza a trascurare il lato oscuro dello stalinismo non era dovuta – tranne che tra molti comunisti, compagni di viaggio e simili – all’abdicazione auto-illusa della ragione critica, ma all’ipotesi razionale che il nemico del mio nemico fosse trattato al meglio come alleato. Il governo britannico avrebbe dovuto pubblicare la verità sul massacro di Stalin degli ufficiali polacchi a Katyn non appena la scoprì? (La domanda costituisce la base di un recente thriller eccezionalmente ben informato sulla seconda guerra mondiale, Enigma di Robert Harris). Possiamo sostenere che avrebbe dovuto farlo, seguendo la massima fiat justitia, ruat coelum, ma il governo britannico scelse di tacere al riguardo nel 1943, per motivi politici e non perché si facesse illusioni sulla Rivoluzione d’Ottobre. In effetti, a un certo punto Furet si avvicina a riconoscere il caso pragmatico di scegliere da che parte stare nel suo trattamento della guerra civile spagnola. L’influenza comunista crebbe, in particolare tra i moderati, perché finì per subordinare tutto alla vittoria su Franco (p. 300). George Orwell osservò che molte persone avevano più o meno onestamente l’opinione che non si dovesse parlare di ciò che stava accadendo in Spagna, o del ruolo svolto dal Partito Comunista, perché questo avrebbe rivolto l’opinione pubblica contro il governo spagnolo e così aiutato Franco.

Insomma, finché i comunisti si sono posti alla testa della lotta antifascista, in assenza di concorrenti effettivi di sinistra o di destra, non potevano che trarre vantaggio dalla situazione. Paradossalmente, in quanto partito che chiede la trasformazione economica, non riuscirono a utilizzare questo vantaggio. Poiché moderarono deliberatamente il loro discorso anticapitalista nell’interesse dell’unità antifascista, avevano molti concorrenti a sinistra pronti a denunciarli come traditori della rivoluzione e della lotta di classe. Poiché erano generalmente minoranze politiche, altri partiti potevano essere in una posizione migliore per beneficiare del drammatico spostamento a sinistra che in effetti, come Furet riconosce, era inseparabile dalla mobilitazione, e alla fine dalla guerra, contro il fascismo. In Gran Bretagna portò al trionfo del partito laburista, sebbene il suo programma del 1945 fosse estremamente radicale per gli standard degli anni ’90. “Ero tra quei giovani ufficiali dell’esercito che nel 1945 votarono laburisti”, scrive Lord Annan, mai per un momento tentato dal comunismo. “Non è che non ammirassi Churchill – per me era il salvatore del nostro paese – dubitavo che capisse di cosa aveva bisogno il paese dopo la guerra”.

Nel continente questo stato d’animo era più probabile che giovasse ai comunisti che ai socialdemocratici perché la natura stessa della lotta in tempo di guerra contro l’occupazione nemica metteva i socialdemocratici in una posizione di svantaggio rispetto ai comunisti. I partiti democratici di massa trovano quasi impossibile operare efficacemente quando sono privati ​​della legalità politica e dello strumentario delle attività pubbliche che è l’aria che respirano. I partiti socialisti erano quasi inevitabilmente sottorappresentati nei movimenti di resistenza, mentre – per le ragioni opposte – i comunisti erano in essi sproporzionatamente prominenti. Laddove i partiti socialdemocratici avevano una solida base di massa, potevano – come in Germania e in una certa misura in Austria – andare in letargo quando legalmente soppressi, solo per riemergere di nuovo, la loro base di massa in gran parte intatta, quando la legalità fosse ripristinata, emarginando la loro minoranza comunista. Non così dove la struttura era più allentata, e dove in effetti una nuova legalità e legittimità del dopoguerra doveva essere stabilita sulla base della resistenza – reale o presunta – in tempo di guerra, come in Francia o in Italia. (Non si può non notare con una certa sorpresa che non vi è alcuna discussione sui movimenti di resistenza in nessun paese europeo nel libro di Furet e, in effetti, a malapena qualche menzione della parola stessa.)

Vorrei ora passare a un altro aspetto del tema di Furet, il rapporto tra il fascino del comunismo e la tradizione della Rivoluzione francese. Che questo sia cruciale in Francia, dove la Rivoluzione faceva parte del tessuto della vita pubblica, è evidente. Tuttavia, fuori dalla Francia, la preoccupazione per gli eventi del 1789-93 apparteneva agli storici, alle culture esoteriche come quelle dei socialisti rivoluzionari e agli incubi della destra.

Certo, la Rivoluzione in termini generali faceva anche parte del patrimonio di quella piccola fascia di popolazione con un’istruzione secondaria o superiore, che la considerava un evento centrale nella storia del mondo.

Per i socialisti inizialmente era stato un punto di riferimento fondamentale, ma quando diventarono movimenti di massa passò in secondo piano. La Marsigliese lasciò il posto agli inni socialisti e, come osserva Furet, ‘né Jaurès né Kautsky si aspettavano più” la grande notte”‘ (p. 34). Nei paesi europei in cui era prevista una vera rivoluzione, la Francia rimase un costante precedente, modello e standard di confronto, come in Russia. E tuttavia, non dobbiamo interpretare erroneamente l’importanza che i riferimenti alla Rivoluzione francese hanno goduto dopo il 1917 nel discorso intra-marxista a favore, contro o all’interno della Rivoluzione russa. Per quasi tutti coloro che erano attratti dal comunismo al di fuori della Francia, giacobini e Termidoro erano irrilevanti o rilevanti solo perché facevano parte del discorso della rivoluzione russa. Fu, come Furet riconosce (p. 104), il fatto della rivoluzione russa e non il suo pedigree che spinse le menti degli uomini verso il comunismo. Per inciso, essa portò i rivoluzionari occidentali, fino a quel momento critici nei confronti del marxismo, che identificavano con moderazione pacifica, a riscoprirlo come un’ideologia della rivoluzione e, così facendo, a determinare il rapido declino dell’anarchismo e del sindacalismo rivoluzionario – tranne, per un po’, in Spagna. In breve, tra il 1917 e il 1989 la rivoluzione russa ha inghiottito o oscurato la rivoluzione francese nella maggior parte del mondo. Inoltre, in gran parte dell’Europa – Gran Bretagna, Germania, Scandinavia – dove le credenze marxiste o di qualsiasi altro tipo socialista erano rare tra gli intellettuali, e ancora più rare negli ambienti da cui proveniva la maggior parte di loro, anche la storia rivoluzionaria francese che formava parte della cultura socialista non era ben nota.

In Francia, ovviamente, le cose erano diverse. Qui il riferimento al 1789-93 era e rimase centrale nell’‘idée communiste’. Forse il suo ruolo è stato cruciale anche in Italia, ma il libro di Furet trascura inspiegabilmente l’unico altro paese dell’Europa occidentale che ha prodotto e – sotto un altro nome ancora mantiene – un partito comunista di massa.

La pura scelta del comunismo

Queste osservazioni sollevano dubbi più generali sul metodo di Furet per scrivere il suo “essai sur l’idée communiste”, cioè la storia, le idee e gli intellettuali del XX secolo. Anche se lasciamo da parte la questione di quanto la storia delle idee possa essere propriamente confinata a coloro che ne scrivono, dobbiamo chiederci fino a che punto le idee o gli intellettuali possono essere separati dai loro specifici contesti storici e dalle loro situazioni. Cercando di concentrarsi sul filocomunismo degli intellettuali, Furet ha cercato di eludere questo problema assumendo che gli intellettuali “vissero la rivoluzione comunista come una pura scelta, o meglio, se si preferisce, come una convinzione separata dalla loro esperienza sociale, negazione di se stessi. . .”(Pagg. 143-44).

Eppure questo non era palesemente il caso tipico nell’era della catastrofe per la società borghese liberale del diciannovesimo secolo che vide l’ascesa sia dell’URSS che del movimento comunista internazionale dal 1914 all’indomani della seconda guerra mondiale. Allora il senso di una civiltà nelle convulsioni di una crisi profonda, un mondo al di là del restauro o della riforma da vecchie procedure che erano visibilmente fallite, faceva parte dell’esperienza sociale degli intellettuali in molte parti d’Europa. Scegliere tra rovina e rivoluzione – per destra o sinistra – tra nessun futuro e un futuro, sembrava non una scelta astratta ma un riconoscimento di quanto fosse seria la situazione. Come riconosce Furet – forse più chiaramente nel caso della destra che della sinistra – una visione apocalittica della situazione tedesca nel 1931-33, come quella di Spengler, non era prima facie assurda (p. 233). In termini meno emotivi, l’ungherese che sarebbe diventato il capo esperto di economia del Comintern spiegò nel 1921 ciò che, tra le rovine del 1918-19, lo aveva condotto “nel campo dei bolscevichi”. Era la convinzione che “un ritorno al capitalismo pacifico sembra escluso”. “La lotta di classe finirebbe con la comune rovina delle classi contendenti se la ricostruzione rivoluzionaria di tutta la società non avrà successo”.

Eugene Varga si sbagliava ovviamente, come ora sappiamo. In effetti, la vera illusione del comunismo – e del capitalismo degli anni ’30 sull’URSS dei Piani quinquennali – era la convinzione che il capitalismo tra le due guerre fosse oltre la salvezza. Eppure, nel 1919, in vaste aree dell’Europa centrale, chi avrebbe scommesso molto sulla sopravvivenza a lungo termine del capitalismo? Ancora nel 1942 quell’opera molto mitteleuropea del grande economista austriaco Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy prevedeva il trionfo finale di un’economia socialista, sebbene – tipicamente – per ragioni esattamente opposte a quelle fornite dai marxisti, e senza entusiasmo.

Uno sguardo alla curva del sostegno intellettuale al comunismo nel periodo di cui si occupa Furet suggerisce che riflette una risposta pratica alle situazioni piuttosto che “una pura scelta”. (Le passé d’une illusion purtroppo non mostra alcun interesse per le domande “quanto?” E “quante?”, che molti storici trovano ancora rilevanti).

La Gran Bretagna può servire da esempio. La piccola banda di comunisti intellettuali post-1917 si ridusse rapidamente all’inizio degli anni ’20. I numeri aumentarono in modo significativo sotto l’impatto del cataclisma economico dopo il 1929, contro il quale il Partito laburista, allora al governo, si dimostrò impotente. Da qui la conversione dei Webbs, arci-profeti della graduale riforma, all’Urss del Piano e l’effettiva nascita del comunismo studentesco britannico nel 1930-31, ben prima dell’impatto di Hitler. Il comunismo universitario – di cui Philby, Burgess, Maclean e Blunt non erano tipici, nemmeno a Cambridge – crebbe nell’era antifascista, per quelle che sembravano ragioni di buon senso. Chi altro stava combattendo l’appeasement e aiutando la Spagna? La guerra portò a una certa erosione del comunismo intellettuale britannico, che accelerò dopo il 1947, sebbene l’anticomunismo della Guerra Fredda contribuì a mantenere molte reclute degli anni ’30 nel pc fino al 1956, dopodiché la maggior parte di loro lo lasciò. Dalla fine degli anni Quaranta in poi quasi nessun intellettuale britannico fu attratto dal PC, tranne alcuni dei nuovi studenti radicali dopo il 1968, delusi dal loro movimento. Nessun intellettuale, dentro o fuori il PC, era un appassionato entusiasta filo-sovietico. D’altra parte, la maggior parte degli ex comunisti intellettuali è rimasta nella sinistra politica. Gli ex comunisti appassionatamente anticomunisti, comuni in altri paesi, sono rari qui, forse perché il PC britannico ha evitato gli eccessi dell’ouvrierisme del PC francese – sebbene fosse un corpo molto proletario – e certamente le costrizione e le espulsioni dei suoi intellettuali. È una storia che contiene circa la stessa proporzione di speranza utopica e messianica, di illusione e disillusione, di sacrificio di sé e devozione, come qualsiasi altro corpo di intellettuali comunisti, ma si esiterebbe a descriverla come quella di una “credenza separata dalla loro esperienza sociale”.

Situazioni concrete

Ancora una volta è difficile trascurare il ruolo delle situazioni specifiche, così come le tradizioni politiche e culturali, dei paesi in cui i comunisti sono stati reclutati, o le comunità che si prestavano particolarmente facilmente a tale reclutamento, ad esempio, gli ebrei dell’Europa centrale e orientale e – quando il pericolo del fascismo divenne acuto – di tutte le parti d’Europa. Un esempio può servire. Uno dei migliori documenti del passaggio dal messianismo religioso ebraico al marxismo rivoluzionario è il libro di memorie di Julius Braunthal In Search of the Millenium (Londra 1945). Eppure il resoconto di questa vita illustra anche l’influenza determinante delle circostanze concrete. Poichè Braunthal, un socialdemocratico austriaco prima del 1914, rimase un socialdemocratico non comunista per tutta la vita, e quando la rivoluzione effettivamente travolse l’Austria nel 1918-19 sostenne il rifiuto del partito socialista austriaco, allora al potere effettivo, di seguire la via bolscevica. Lui, come la direzione del partito, lo fece per motivi di realismo, alla luce delle circostanze dell’Austria e, senza dubbio, anche alla luce del fallimento della Germania nella scelta del bolscevismo. Tuttavia la conseguenza fu che in Austria i comunisti rimasero politicamente insignificanti e gli intellettuali di sinistra (aiutati, senza dubbio, dalla posizione marxista teoricamente radicale del partito) non avrebbero considerato il comunismo un’opzione fino a dopo la guerra civile del 1934. Anche successivamente una parte importante rimase socialdemocratica anticomunista. In breve, per scopi storici le attrattive dell”idea comunista’, sia per i lavoratori che per gli intellettuali, non possono essere presentate se non come un insieme di probabilità determinate dalle scelte socialmente disponibili in circostanze che facevano sentire uomini e donne di dover fare tale scelta politica.

Quindi la probabilità che, negli anni ’30 e ’40, un giovane sindacalista attivo militante in una fabbrica britannica di ingegneria ed elettricità diventasse un membro o un simpatizzante del Partito Comunista era straordinariamente alta, per ragioni che non devono interessarci qui ma che hanno ben poco a che fare con l’URSS o anche con il fascismo. La probabilità che un intellettuale o uno studente britannico diventasse tale era sempre di gran lunga inferiore: Furet si sbagliò a credere che “la rivoluzione russa ebbe più successo nelle università che nelle fabbriche”, anche negli anni ’30. Era, tuttavia, leggermente più grande tra i figli e le figlie della classe media progressista liberale e/o genitori protestanti non anglicani (quaccheri, metodisti e così via) per i quali – come riconosce Furet – era un passo avanti dal liberalismo. I militanti di fabbrica britannici in mestieri qualificati sarebbero probabilmente stati inclini all’estrema sinistra dalla prima guerra mondiale in poi, ma il fatto che si unirono al Partito Comunista, a differenza di qualche altro gruppo – diciamo, sette marxiste dissidenti, come fecero alcuni giovani attivisti dopo il 1956 – fu a causa della situazione specifica della manodopera britannica durante questo periodo.

Si può, naturalmente, obiettare che una volta che l'”idea comunista” aveva attanagliato una persona, non importava quali fossero state le circostanze della sua conversione. Diventavano “bolscevichi duri come l’acciaio” e parte di quel fenomeno davvero straordinario, il movimento comunista internazionale diretto da Mosca. C’è qualcosa in questo. Furet ci ricorda giustamente la capacità di organismi relativamente piccoli di “quadri” di ricostituire un movimento dopo il suo crollo, come in Francia dopo il 1939-41. Il caso italiano è ancora più impressionante. Mai movimento di massa, i quadri del pc italiano nel 1943 erano costituiti da poche migliaia di persone, in gran parte rientrate dall’esilio o dal carcere, attorno alle quali si costituì in pochi anni un partito di milioni. Inoltre – il punto non è sottolineato da Furet – per questo l’esistenza di un “Vaticano” di Mosca era quasi certamente essenziale. A differenza dei gruppi dissidenti di marxisti rivoluzionari occidentali (trotskisti, maoisti e così via) che sono l’equivalente sociologico delle sette, che discutono e si dividono senza fine, i partiti comunisti, anche i più piccoli, si sono comportati sociologicamente come chiese universali. Mentre Mosca rimaneva ufficialmente solida, gli scismatici e gli eretici potevano essere espulsi, i leader sostituiti, persino i partiti sciolti, senza dividere i partiti o generare concorrenti effettivi al partito ufficiale esterno. E – qui bisogna essere d’accordo con Furet – Stalin era l’architetto essenziale di quella chiesa. Eppure, come si può anche raccontare la storia dei quadri e dei “veri credenti” in semplici termini in bianco e nero di un “ordine da Mosca”? Ci porterebbe troppo lontano nella storia dei partiti comunisti per discutere i dettagli del suo trattamento da parte di Furet – per esempio, la sua negazione (contrariamente ad alcune prove evidenti) che l’idea del Fronte Popolare (come distinto dal Fronte Unico) proveniva dalla Francia e non da Mosca. Dopo tutto, il suo libro non è una storia del comunismo.

Quello che invece non spiega è un fenomeno molto rilevante per la sua argomentazione: la straordinaria instabilità e il ricambio delle adesioni e del sostegno dei partiti. Non per niente gli intellettuali scherzano sul fatto che gli ex comunisti siano il più grande dei partiti. Il fenomeno, che è universale come le altre caratteristiche universali del comunismo notate da Furet, merita un’analisi più approfondita di quanto non riceva qui. Perché se “migliaia e migliaia di persone hanno subito questa esperienza indolore”, vale a dire unirsi e lasciare un movimento “senza traumi importanti, perché l’hanno sperimentato come farebbero con qualsiasi altro movimento politico” (p. 144), allora forse alcuni degli argomenti di Le passée d’une illusion hanno bisogno di modifiche.

Speranze e paure del comunismo

Il movimento comunista era infatti basato su un’illusione, o forse su una serie di illusioni, di cui il libro di Furet ne individua una. Dato il fallimento dell’impresa lanciata a Pietrogrado nell’ottobre 1917, non si può negare l’irrealizzabilità degli obiettivi che si proponeva di raggiungere con i mezzi ritenuti opportuni dai socialisti e nelle condizioni storiche in cui fu intrapresa. Al di fuori dell’URSS e (dopo il 1945) degli altri Stati in cui i partiti comunisti presero il potere e non lasciarono scelta ai loro cittadini, il fascino di questa impresa in Europa fu sempre limitato alle minoranze e, nel caso degli intellettuali, di solito a piccole minoranze, anche se in alcuni periodi di talento. L’unico periodo in cui il comunismo può essere considerato egemonico e solo in due o tre paesi è stato breve, diciamo dal 1943 all’inizio degli anni ’50. Questa, mi sembra, deve essere la base di ogni discussione sulla storia dell’influenza comunista in Occidente. Tuttavia, la speranza e la paura del comunismo erano reali e molto più grandi della forza effettiva dei movimenti comunisti. Sia la speranza che la paura appartengono in egual misura all'”illusione” del comunismo. C’è una strana, ma non insignificante asimmetria nel modo in cui Furet ne tratta, poiché impariamo poco dell”idea comunista’ ‘così come esisteva, non nella testa dei comunisti, ma di coloro per i quali, molto più che nel 1848, il comunismo era “lo spettro che infestava l’Europa”. Per loro era l’immagine di una forza dedita alla conquista del mondo, anzi, pronta a varcare le frontiere della libertà in qualsiasi momento, se non scoraggiata da armamenti nucleari pronti all’azione in pochi minuti. Una volta vittorioso ovunque si sarebbe diffuso inevitabilmente: “la teoria del domino”. Una volta stabilito ovunque, era irreversibile dalle forze interne, perché quella era l’essenza stessa del totalitarismo. (Al contrario, a volte è stato seriamente sostenuto che nessun regime comunista era mai o sarebbe mai potuto arrivare al potere con il voto democratico.) Nella politica nazionale, semplicemente allearsi con i comunisti era fatale, poiché per loro l’oggetto di qualsiasi alleanza era controllare e poi distruggere gli alleati. (Questa era una supposizione non inverosimile, ma il corollario che avrebbero inevitabilmente avuto successo era palesemente in contrasto con le prove). A livello internazionale, forse anche interno, si poteva resistere solo adottando i propri metodi spietati, anche a costo di sospendere le libertà politiche della democrazia liberale. E così via. Mentre queste convinzioni, più generalmente sostenute dagli ideologi che dai politici pratici che affrontarono i partiti comunisti di massa – de Gaulle, Mitterand, De Gasperi, Andreotti – erano rafforzate da un orrore del tutto legittimo e giustificabile di regimi come quello dell’URSS, non avevano rapporto visibile con l’effettivo pericolo del comunismo. In effetti, si potrebbe persino sostenere che gli eccessi dell’anticomunismo fossero inversamente correlati al grado di minaccia comunista. In Germania e negli Stati Uniti, le due democrazie che hanno limitato o abolito la legalità dei partiti comunisti, l’appeal politico dei partiti locali era trascurabile.

In breve, il mito e il contro-mito, l’illusione e la controillusione nelle guerre di religione (secolare) del XX secolo non possono essere separate dallo storico del nostro secolo più di quanto lo possano essere la Riforma protestante e le reazioni cattoliche ad essa dallo storico del XVI secolo.. Che Furet non riesca a farlo, getta seri dubbi sul suo progetto storico.

Un critico comprensivo, anche se non acritico, ha scritto: “Nonostante sia limitato a una dittatura e ad alcuni intellettuali. . . [questo libro] è la prima pugnalata alla storia del ventunesimo secolo del nostro tempo”. Secondo me questo è esattamente ciò che non è. È un libro di un intellettuale occidentale molto intelligente e non simpatetico verso il comunismo, che avrebbe potuto essere scritto in qualsiasi momento negli ultimi trent’anni o, a parte i riferimenti a opere successive, nell’ultimo mezzo secolo. Tuttavia, ogni storia dei nostri tempi che spera di sopravvivere nel prossimo secolo deve, dopo il 1989, che segna chiaramente la fine di un’intera era storica, iniziare cercando di fare un passo provvisorio lontano dai campi di battaglia ideologici e politici di quell’epoca. Chiunque abbia provato a farlo sa quanto sia enorme lo sforzo di intelletto e immaginazione che questo richiede, e quanto sono grandi gli ostacoli. Tuttavia, ora è diventato possibile provare e il tentativo deve essere fatto. Non ci richiede di abbandonare le nostre simpatie e convinzioni. Il notevole Una guerra civile (1991) di Claudio Pavone ha tentato di vedere la Resistenza italiana del 1943-45, non come la maggior parte degli ex resistenti e la legittimazione ufficiale della Repubblica italiana sono inclini a presentarla, come una semplice rivolta nazionalista contro gli stranieri e il fascismo, ma come conflitto tra due minoranze di italiani – una, è vero, molto più grande dell’altra – in cui la maggior parte degli italiani non è stata coinvolta fino all’ultimo, se non in alcune zone di montagna. Il suo lavoro non è in alcun modo inteso come una critica o un attacco alla Resistenza. Pavone era e rimane un antifascista e fedele alla Resistenza a cui ha preso parte. È semplicemente ora possibile per lui vedere le proprie scelte e impegni politici in una prospettiva storica.

Stranamente, Furet inizia ad avvicinarsi a una sorta di prospettiva storica nel suo trattamento del fascismo con cui non è mai stato associato. Questo è evidente nella sua trattazione del fascismo italiano, sebbene faccia troppe concessioni al tentativo di Nolte di scagionare i nazisti, che non deve essere confuso con lo sforzo necessario, per quanto possiamo indietreggiare da esso, per rimuovere la storia del nazismo dal regno della teologia morale e reinserirla nella storia tedesca e globale. Purtroppo, questo non è il caso del suo approccio alla storia del comunismo. Ciò che si critica non è la sua comprensibile opposizione al comunismo, anche se a volte lo porta a trasformare un’analisi del motivo per cui l’illusione del comunismo ha ottenuto una presa così potente in Europa in una semplice denuncia di ciò che il comunismo ha fatto alla Russia, che non è proprio la stessa cosa. È che scrive della storia del comunismo come avrebbe potuto fare se Stalin, o anche Breznev, avesse ancora presieduto i suoi destini. Il suo libro si legge come un prodotto tardivo dell’era della Guerra Fredda. Ma, per invertire e adattare una famosa frase di Marx: “Gli storici si sono preoccupati di cambiare il mondo. Il punto è interpretarlo”. Soprattutto quando è effettivamente cambiato.

E.J Hobsbawm

New Left Review, nov./dic. 1996

L’autodifesa di Rosa Luxemburg pronunciata al Tribunale di Francoforte nel febbraio 1914 contro l’accusa d’incitamento alla diserzione. L’autodifesa di Rosa Luxemburg pronunciata al Tribunale di Francoforte nel febbraio 1914 contro l’accusa d’incitamento alla diserzione.

Come tanti socialisti e anarchici Rosa finì in prigione per la sua opposizione alla guerra imperialista. Uscì dalla galera l’8 novembre 1918. Il giorno dopo la rivoluzione tedesca pose fine alla Prima Guerra Mondiale. I consigli dei marinai, dei soldati e degli operai avevano costretto in pochi giorni il kaiser all’abdicazione. A chi ci chiede “da che parte state?” rispondiamo che stiamo dalla aprte di Rosa e dell’Internazionale. Buona lettura!

I miei difensori hanno giuridicamente chiarito in modo esauriente gli elementi di fatto dell’accusa nella loro futilità . Vorrei chiarire quindi l’accusa sotto un altro punto di vista. Tanto nella arringa odierna del procuratore di stato quanto nella sua accusa scritta ha una parte importante non soltanto il tenore letterale delle mie espressioni incriminate, ma ancor più la chiosa e la tendenza che avrebbe dovuto essere inerente a queste parole. Ripetutamente e con il massimo vigore è stato rilevato dal procuratore di stato ciò che secondo il suo parere io avrei voluto e saputo, allorché facevo le mie dichiarazioni in quelle riunioni. Ora, nei riguardi del momento psicologico interno del mio dire, sulla mia coscienza, nessuno può essere più competente di me e più di me in condizione di dare il chiarimento più completo e di fondo.

E io voglio premettere un rilievo: ben volentieri sono disposta a dare un totale chiarimento al procuratore di stato e a loro, signori giudici. Per eliminare il fattore principale, vorrei spiegare come ciò che il procuratore di stato, appoggiato dalle dichiarazioni dei suoi principali testimoni, ha descritto come corso delle mie idee, come mie intenzioni e miei sentimenti, non sia che una caricatura piatta, priva di spirito, tanto dei miei discorsi come in generale del metodo di agitazione socialdemocratico. Sentendo l’esposizione del procuratore di stato mi veniva da ridere interiormente e pensavo: qui abbiamo di nuovo un esempio classico di come una cultura normale sia insufficiente a comprendere il pensiero socialdemocratico, il nostro mondo ideale in tutta la sua complessità , sottigliezza scientifica e profondità storica quando l’appartenenza a una classe sociale ne impedisce la visione. Se loro, signori giudici, avessero chiesto al più semplice, illetterato operaio delle migliaia che frequentano le mie riunioni, avrebbero ottenuto da lui un quadro ben differente, avrebbero tratto ben altra impressione dei miei discorsi. Sì, i semplici uomini e donne del popolo lavoratore sono in grado di afferrare il nostro pensiero, che invece nel cervello di un procuratore di stato prussiano si riflette come in uno specchio curvo in forma di caricatura. Voglio adesso dimostrare ciò più minutamente in alcuni punti. Continue reading Rosa Luxemburg: la guerra e i lavoratori, autodifesa in tribunale (1914)

Churchill, Roosevelt e Stalin a Yalta, febbraio 1945. Foto: US Army. Richard Falk è Albert G. Milbank Professor Emeritus of International Law presso la Princeton University, Chair of Global law, Queen Mary University London, e Research Associate, Orfalea Center of Global Studies, UCSB. Questo articolo, pubblicato il 21 ottobre su Counterpunch, contiene un’analisi molto in sintonia con le cose che abbiamo detto e scritto sulla guerra fin dai primi giorni. Ci vediamo il 5 novembre a Roma alla manifestazione per la pace.

Disdegnare la diplomazia, cercare la vittoria

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022 la risposta della NATO, principalmente articolata e materialmente attuata dagli Stati Uniti, è stata quella di versare grandi quantità di petrolio sulle fiamme del conflitto, schernendo la Russia e il suo leader, aumentando la portata della violenza, l’entità della sofferenza umana e aumentando pericolosamente il rischio di un esito disastroso. Non solo Washington ha mobilitato il mondo per denunciare l'”aggressione” della Russia, ma ha fornito un flusso costante di armi avanzate in grandi quantità agli ucraini per resistere all’attacco russo e persino organizzare contrattacchi. Gli Stati Uniti hanno fatto tutto il possibile all’ONU e altrove per costruire una coalizione punitiva ostile alla Russia, ma hanno unito a ciò una serie di sanzioni e la demonizzazione di Putin come famigerato criminale di guerra inadatto a governare e meritevole di incriminazione e perseguimento.

Continue reading Richard Falk: La guerra in Ucraina evolve verso l’Armageddon

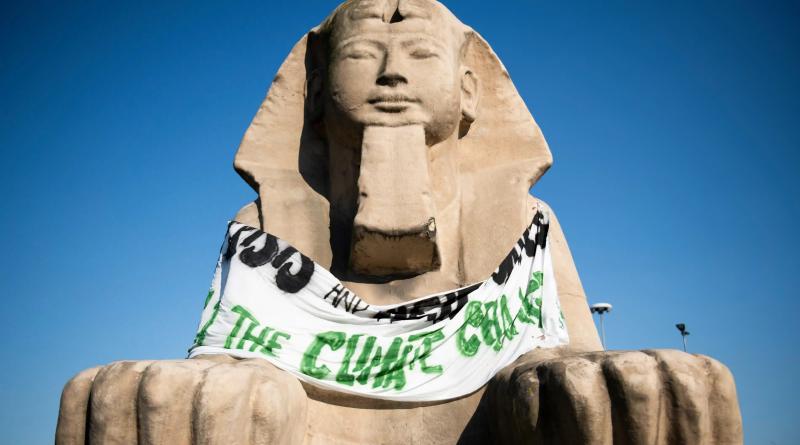

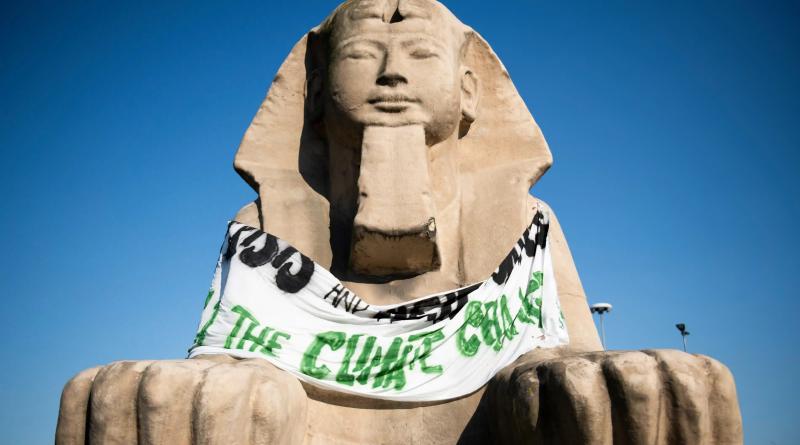

Naomi Klein ha scritto per The Intercept e Guardian un lungo articolo sulla prossima Cop 27 sul clima che a novembre 2022 si terrà in Egitto. Giustamente segnala che il movimento per il clima non dovrebbe prestarsi al gioco di un regime militare che tiene in carcere sessantamila prigionieri politici. Noi in Italia ben conosciamo l’ipocrisia di una politica che non ha voluto rischiare la rottura con Al Sisi neanche di fronte all’assassinio di Giulio Regeni. Klein segnala che i governi inglese e anche quello tedesco (compresi i verdi nuova versione Nato) fanno tranquillamente affari con l’Egitto. Nelle prossime settimane sarà bene moltiplicare le iniziative per denunciare la repressione in Egitto cercando di guastare la festa al dittatore con la richiesta della liberazione dei prigionieri d’opinione. Purtroppo le emissioni crescono e ora le Cop diventano occasioni anche per riverniciare di verde le dittature. Intanto Alaa Abd El-Fattah, detenuto nelle carceri egiziane, ha superato i 200 giorni di sciopero della fame. Abbiamo lanciato questa petizione per chiedere al governo italiano di non partecipare alla Cop 27 che vi invito a firmare.

Non si sa che fine ha fatto la lettera perduta sul clima. Tutto ciò che si sa è questo: Alaa Abd El-Fattah, uno dei prigionieri politici di più alto profilo d’Egitto, l’ha scritto durante lo sciopero della fame nella sua cella del Cairo il mese scorso. Riguardava, ha spiegato in seguito, “il riscaldamento globale e le notizie dal Pakistanâ€. Era preoccupato per le inondazioni che hanno causato lo sfollamento di 33 milioni di persone e per ciò che quel cataclisma prediceva sulle difficoltà climatiche e sulle risposte meschine dello stato a venire.

Tecnologo e intellettuale visionario, il nome di Abd El-Fattah – insieme all’hashtag #FreeAlaa – è diventato sinonimo della rivoluzione pro-democrazia del 2011 che ha trasformato la piazza Tahrir del Cairo in un mare in tempesta di giovani che ha posto fine a tre decenni di governo del dittatore egiziano Hosni Mubarak. Dietro le sbarre quasi ininterrottamente negli ultimi dieci anni, Abd El-Fattah è in grado di inviare e ricevere lettere una volta alla settimana. All’inizio di quest’anno, una raccolta dei suoi scritti dalla prigione è stata pubblicata in un libro ampiamente celebrato Non siete stati ancora sconfitti. (questa edizione italiana).

La famiglia e gli amici di Abd El-Fattah vivono per quelle lettere settimanali. Soprattutto dal 2 aprile, quando ha iniziato lo sciopero della fame, ingerendo solo acqua e sale all’inizio, e poi solo 100 calorie al giorno (il corpo ha bisogno di circa 2.000). Lo sciopero di Abd El-Fattah è una protesta contro la sua detenzione per il reato di “diffusione di notizie false†– apparentemente perché ha condiviso un post su Facebook sulla tortura di un altro prigioniero. Tutti sanno, tuttavia, che la sua prigionia ha lo scopo di inviare un messaggio a tutti i futuri giovani rivoluzionari che hanno in testa sogni democratici. Con il suo sciopero, Abd El-Fattah sta tentando di fare pressione sui suoi carcerieri per ottenere importanti concessioni, compreso l’accesso al consolato britannico (la madre di Abd El-Fattah è nata in Inghilterra, quindi ha potuto ottenere la cittadinanza britannica). I suoi carcerieri finora si sono rifiutati, e così continua a deperire. “È diventato uno scheletro con una mente lucida”, ha detto di recente sua sorella Mona Seif.

Continue reading Naomi Klein: Il greenwashing per uno stato di polizia: la verità dietro la mascherata della Cop27 egiziana

|

Dal sito della storica rivista progressista statunitense The Nation l’ultimo articolo della direttora Katrina Vanden Heuvel. E’ stato scritto e pubblicato prima dell’esplosione in Polonia.

Dal sito della storica rivista progressista statunitense The Nation l’ultimo articolo della direttora Katrina Vanden Heuvel. E’ stato scritto e pubblicato prima dell’esplosione in Polonia.

L’autodifesa di Rosa Luxemburg pronunciata al Tribunale di Francoforte nel febbraio 1914 contro l’accusa d’incitamento alla diserzione.

L’autodifesa di Rosa Luxemburg pronunciata al Tribunale di Francoforte nel febbraio 1914 contro l’accusa d’incitamento alla diserzione.