|

|

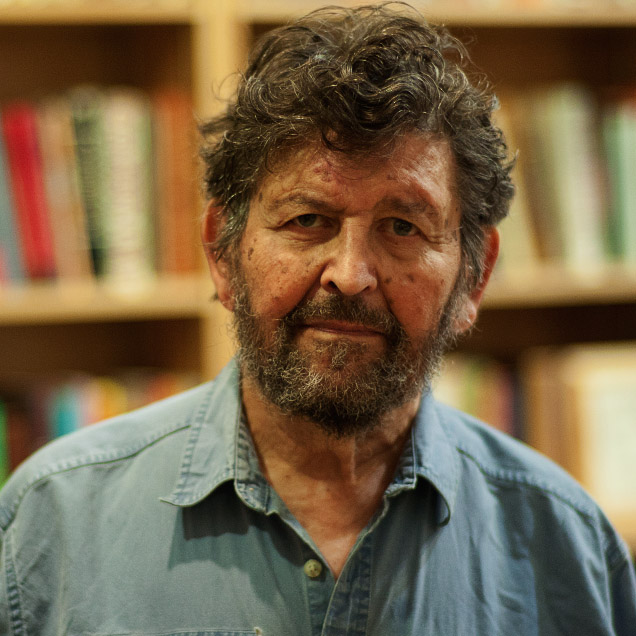

Il 16 agosto è morto a 88 anni Stanley Aronowitz, uno dei più importanti intellettuali militanti della sinistra radicale statunitense. Un socialista e marxista convinto i cui libri raramente sono stati tradotti in italiano al contrario di suoi articoli pubblicati su molte riviste e giornali nel corso dei decenni. Cornel West lo ha definito “il più importante studioso sul passato e il presente della classe operaia USA”. Aronowitz è stato un attivista della New Left degli anni ’60 che non ha mai abbandonato la lotta. Fu tra gli organizzatori della Marcia su Washington al termine della quale Martin Luther King tenne il celeberrimo discorso “I have a dream”. Nel 2014 aveva pubblicato un manifesto in 10 punti per un nuovo movimento operaio negli Usa. Una lettura utile anche per noi. Il 16 agosto è morto a 88 anni Stanley Aronowitz, uno dei più importanti intellettuali militanti della sinistra radicale statunitense. Un socialista e marxista convinto i cui libri raramente sono stati tradotti in italiano al contrario di suoi articoli pubblicati su molte riviste e giornali nel corso dei decenni. Cornel West lo ha definito “il più importante studioso sul passato e il presente della classe operaia USA”. Aronowitz è stato un attivista della New Left degli anni ’60 che non ha mai abbandonato la lotta. Fu tra gli organizzatori della Marcia su Washington al termine della quale Martin Luther King tenne il celeberrimo discorso “I have a dream”. Nel 2014 aveva pubblicato un manifesto in 10 punti per un nuovo movimento operaio negli Usa. Una lettura utile anche per noi.

La contrattazione collettiva, la soluzione sindacale tradizionale, è caduta in disgrazia. Il contratto, un tempo compromesso tra lavoratori e capitale nel settore privato e tra lavoratori pubblici e Stato, non è più un compromesso. Oggi, il più delle volte, è la resa firmata di un sindacato. C’è un posto per la contrattazione; rimarrà una parte importante dell’arsenale dell’azione sindacale, ma le vecchie formule non funzionano più. È tempo di andare avanti. Ecco, dunque, le mie dieci tesi, o manifesto in dieci punti, per un nuovo movimento operaio, modestamente offerto:

1. La contrattazione su salari, condizioni di lavoro e benefici non deve necessariamente sfociare in un contratto. Se il potere collettivo dei lavoratori è sufficiente per evitare un accordo formale, stanno meglio senza. Se devono firmarne uno, non dovrebbe includere una disposizione di non sciopero. E se i lavoratori non sono abbastanza forti da imporre un accordo che non vieti gli scioperi durante la durata dell’accordo, allora la durata dell’accordo dovrebbe essere breve, diciamo un anno, e i termini dovrebbero specificare condizioni eccezionali in cui i lavoratori possono sospendere il proprio lavoro, come il licenziamento discriminatorio o un cambiamento arbitrario nel processo lavorativo. Continue reading I 10 punti di Stanley Aronowitz per un nuovo movimento operaio (2014)

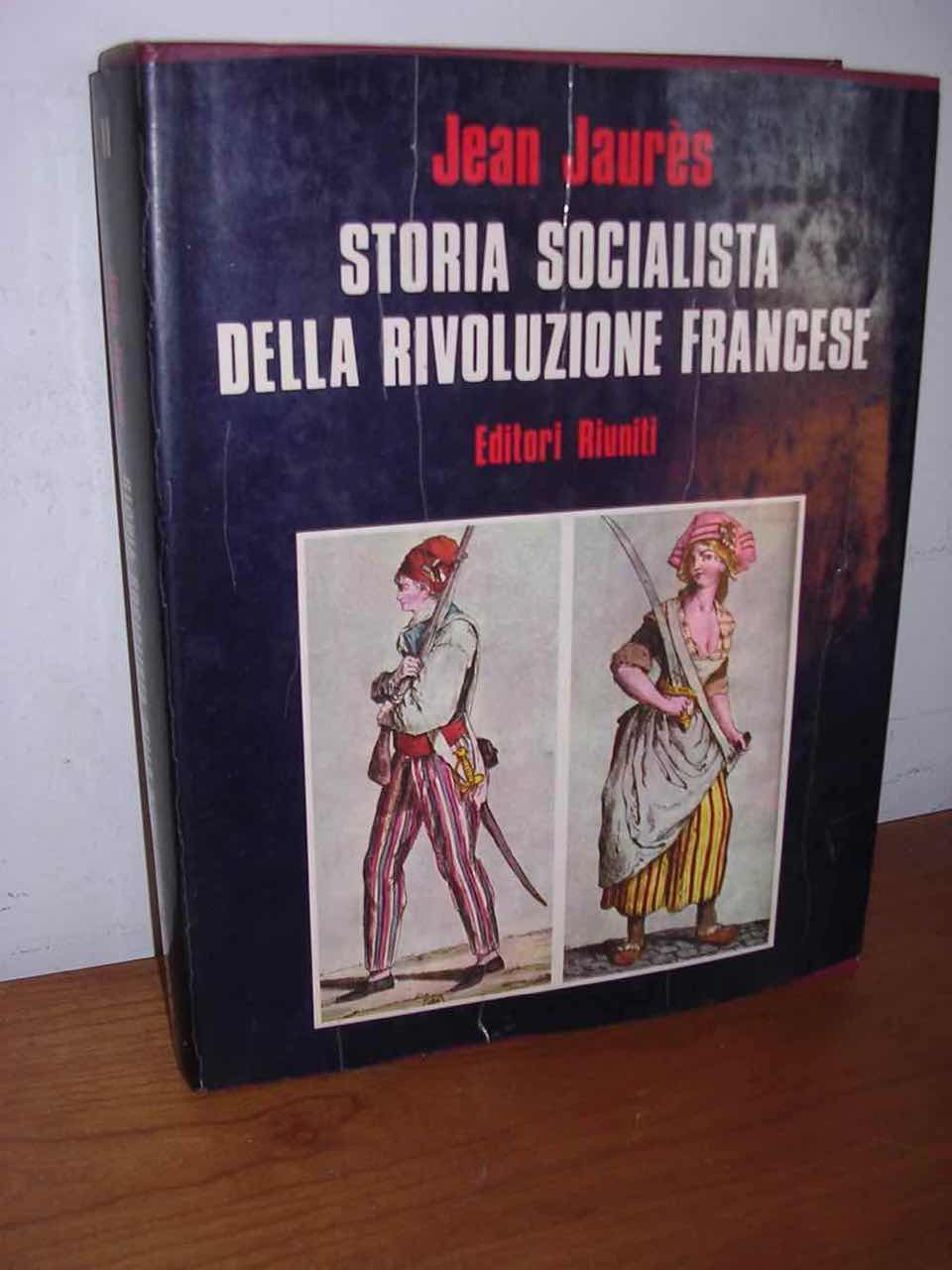

Jean Jaures raccontava nella sua monumentale “Storia socialista della Rivoluzione Francese” che la bandiera rossa divenne il simbolo del proletariato durante le giornate del 9 e 10 agosto 1792 quando, costituita la Comune rivoluzionaria a cui poi si sarebbero ispirati i comunardi del 1871, i sanculotti assalirono Le Tuleries e posero fine alla monarchia: “La marcia degli avvenimenti era stata così rapida e il colpo dato il 10 agosto così fulmineo che quella giornata apparve ai contemporanei una nuova rivoluzione”. Come ricorda Jean Jaures fu la Comune della Parigi rivoluzionaria a imporre la deposizione del re, la Repubblica e il suffragio universale. Furono le classi lavoratrici che sventolavano la bandiera rossa a conquistare per la prima volta la democrazia. La “borghesia rivoluzionaria” nel 1791 aveva previsto un suffragio censitario che successivamente si reimporrà . I parigini tornarono a votare col suffragio universale maschile solo insorgendo con la Comune del 1871. Soltanto dopo la Prima guerra Mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre del 1917 la borghesia si rassegnò ad accettare il suffragio universale (maschile). Ringrazio la rivista socialista inglese Tribune per avermi ricordato questa pagina di storia dimenticata scritta da un socialista/comunista che fu assassinato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale per il suo impegno pacifista: Jean Jaures raccontava nella sua monumentale “Storia socialista della Rivoluzione Francese” che la bandiera rossa divenne il simbolo del proletariato durante le giornate del 9 e 10 agosto 1792 quando, costituita la Comune rivoluzionaria a cui poi si sarebbero ispirati i comunardi del 1871, i sanculotti assalirono Le Tuleries e posero fine alla monarchia: “La marcia degli avvenimenti era stata così rapida e il colpo dato il 10 agosto così fulmineo che quella giornata apparve ai contemporanei una nuova rivoluzione”. Come ricorda Jean Jaures fu la Comune della Parigi rivoluzionaria a imporre la deposizione del re, la Repubblica e il suffragio universale. Furono le classi lavoratrici che sventolavano la bandiera rossa a conquistare per la prima volta la democrazia. La “borghesia rivoluzionaria” nel 1791 aveva previsto un suffragio censitario che successivamente si reimporrà . I parigini tornarono a votare col suffragio universale maschile solo insorgendo con la Comune del 1871. Soltanto dopo la Prima guerra Mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre del 1917 la borghesia si rassegnò ad accettare il suffragio universale (maschile). Ringrazio la rivista socialista inglese Tribune per avermi ricordato questa pagina di storia dimenticata scritta da un socialista/comunista che fu assassinato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale per il suo impegno pacifista:

Gli ingranaggi rivoluzionari finalmente si misero in moto. Fu dato l’allarme, suonata la campana e nella tranquilla notte del 9-10 agosto la gente dei sobborghi, impugnando i fucili, agganciando i cannoni, si preparò al combattimento all’alba.

Questi uomini non erano animati da interessi ristretti e immediati. Gli operai, i proletari che entravano in combattimento a fianco della parte più audace della borghesia rivoluzionaria, non formulavano alcuna rivendicazione economica. Anche quando avevano combattuto contro gli accaparratori e i monopolisti che avevano aumentato il prezzo dello zucchero e di altri beni, gli operai di Parigi dicevano: ‘Non sono bonbon che chiediamo. Non vogliamo lasciare la Rivoluzione nelle mani di una nuova casta egoista e oppressiva».

Continue reading Jean Jaures: bandiera rossa e democrazia nella Rivoluzione Francese

Dal sito della Verso Books ho tradotto un articolo di Benjamin Bratton Agamben WTF, or How Philosophy Failed the Pandemic. Non so nulla sull’autore ma trovo condivisibile la critica alle posizioni negazioniste espresse del filosofo Giorgio Agamben sulla pandemia. Mi convince assai meno la critica al complesso del pensiero radicale post-68. Non incolperei Foucault per le cose che scrive Agamben. Anche se la critica che fa a una tradizione sviluppatasi a partire dal rifiuto dell’integrazione del neocapitalismo e della statolatria stalinista ha qualche fondamento. Il ragionamento andrebbe troppo lontano e non mi dilungo. Buona lettura! Dal sito della Verso Books ho tradotto un articolo di Benjamin Bratton Agamben WTF, or How Philosophy Failed the Pandemic. Non so nulla sull’autore ma trovo condivisibile la critica alle posizioni negazioniste espresse del filosofo Giorgio Agamben sulla pandemia. Mi convince assai meno la critica al complesso del pensiero radicale post-68. Non incolperei Foucault per le cose che scrive Agamben. Anche se la critica che fa a una tradizione sviluppatasi a partire dal rifiuto dell’integrazione del neocapitalismo e della statolatria stalinista ha qualche fondamento. Il ragionamento andrebbe troppo lontano e non mi dilungo. Buona lettura!

Mentre si sviluppa di nuovo un’altra ondata di infezioni e l’amara assegnazione dei pass vaccinale diventa una realtà , le società sono tenute in ostaggio da una coalizione tristemente familiare di disinformati, malinformati, fuorviati e misantropici. Loro stanno rendendo i passaporti vaccinali, che nessuno vuole, una inevitabile necessità . Senza il loro rumore e narcisismo, i tassi di vaccinazione sarebbero abbastanza alti da non richiedere i pass.

Ma non è solo la “plebaglia” a fare questo triste pasticcio, ma anche alcune voci delle alte sfere dell’accademia. Durante la pandemia, quando la società aveva un disperato bisogno di dare un senso al quadro generale, la filosofia ha fallito il suo compito, a volte per ignoranza o incoerenza, a volte per disonestà intellettuale. La lezione del filosofo italiano, Giorgio Agamben , in parte ci spiega perché.

Famoso per le critiche alla “biopolitica” che hanno contribuito a plasmare le prospettive degli studi umanistici su biologia, società , scienza e politica, Agamben ha trascorso la pandemia pubblicando oltre una dozzina di editoriali che denunciavano la situazione in modi strettamente paralleli alle teorie cospirazioniste di destra (e di sinistra).

Negli ultimi due decenni, l’influenza del soft power dei suoi concetti chiave nelle discipline umanistiche – homo sacer, zoÄ“ /bios, stato di eccezione, ecc. – è stata considerevole. Questo ha anche contribuito a cementare una stantia ortodossia diffidente nei confronti di qualsiasi intervento governativo artificiale nella condizione biologica della società umana come implicitamente totalitario. In nome dell’essere “critici”, l’approccio predefinito a qualsiasi biotecnologia è spesso quello di definirla una manipolazione coercitiva della sovranità del corpo e dell’esperienza vissuta.

Se si immaginasse Alex Jones non come un caro vecchio ragazzo del Texas, ma piuttosto come uno studente del seminario heideggeriano, questo darebbe un’idea di come lo stesso Agamben si sia avvicinato alle richieste di commento pubblico sulla pandemia di COVID-19. A partire da febbraio 2020, con “L’invenzione di un’epidemia“, ha definito il virus una bufala e i tardivi blocchi in Italia un “dispotismo tecno-medico”. In “Requiem per gli Studenti“, ha denunciato i seminari di Zoom come acquiescenza a una condizione di campo di concentramento della Silicon Valley (parole sue). In “Il volto e la morteâ€, ha deriso l’uso delle mascherine come sacrificio dell’umanità rituale del volto nudo. Continue reading Agamben, che cazzo dici?* Come la filosofia ha fallito con la pandemia

Avevo tradotto qualche tempo fa questo articolo dell’ottimo Kevin B. Anderson, marxista umanista statunitense e autore del fondamentale Marx at the margins, ma avevo dimenticato di caricarlo sul blog. Avevo tradotto qualche tempo fa questo articolo dell’ottimo Kevin B. Anderson, marxista umanista statunitense e autore del fondamentale Marx at the margins, ma avevo dimenticato di caricarlo sul blog.

È chiaro oggi che l’emancipazione del lavoro dall’alienazione e dallo sfruttamento capitalista è un compito che ancora ci attende. Il concetto di lavoratore (operaio) di Marx non è limitato ai maschi bianchi europei, ma include lavoratori irlandesi e neri super sfruttati e quindi doppiamente rivoluzionari, nonché donne di tutte le razze e nazioni. Ma la sua ricerca e il suo concetto di rivoluzione vanno oltre, incorporando una vasta gamma di società agrarie non capitaliste del suo tempo, dall’India alla Russia e dall’Algeria ai popoli indigeni delle Americhe, spesso enfatizzando le loro relazioni di genere. Nei suoi ultimi scritti, ancora in parte inediti, volge lo sguardo verso Oriente e verso Sud. In queste regioni al di fuori dell’Europa occidentale, trova importanti possibilità rivoluzionarie tra i contadini e le loro antiche strutture sociali comuniste, anche se queste vengono minate dalla loro sussunzione formale sotto il dominio del capitale. Nel suo ultimo testo pubblicato, immagina un’alleanza tra questi strati non operai e la classe operaia dell’Europa occidentale.

“Proletari [Proletarier] di tutti i paesi, unitevi!” con queste parole squillanti che Karl Marx e Friedrich Engels concludono notoriamente il loro Manifesto comunista nel 1848. Questo slogan suggerisce un’ampia lotta di classe che coinvolge milioni di lavoratori attraverso i confini nazionali e regionali contro i loro nemici collettivi, capitale e proprietà fondiaria. In quello stesso Manifesto, Marx ed Engels scrivono anche, in un altro passaggio ben noto, che “i lavoratori non hanno patria”, e inoltre che “le differenze nazionali e gli antagonismi tra i popoli [Völker] si stanno riducendo sempre di più” con lo sviluppo del mercato mondiale capitalista.

Continue reading Kevin Anderson: Classe, genere, razza. L’intersezionalità di Karl Marx

Capitale monopolistico-finanziario, complesso militare-industriale ed era digitale Capitale monopolistico-finanziario, complesso militare-industriale ed era digitaleÂ

di John Bellamy Foster e Robert W. McChesney (Montly Review)

Gli Stati Uniti sono usciti dalla seconda guerra mondiale come potenza egemonica nell’economia mondiale. La guerra aveva sollevato l’economia degli Stati Uniti dalla Grande Depressione fornendo la domanda effettiva necessaria sotto forma di ordini infiniti di armamenti e truppe. La produzione reale aumentò del 65 percento tra il 1940 e il 1944 e la produzione industriale aumentò del 90 percento.1 Nell’immediato dopoguerra, a causa della distruzione delle economie europea e giapponese, gli Stati Uniti rappresentavano oltre il 60 per cento della produzione manifatturiera mondiale.2 Il timore molto palpabile al vertice della società alla fine della guerra era quello di un ritorno alla situazione prebellica in cui la domanda interna sarebbe stata insufficiente ad assorbire l’enorme e crescente potenziale surplus economico generato dal sistema produttivo, quindi portando a una rinnovata condizione di stagnazione economica e depressione.

L’assistente del segretario di Stato Dean Acheson dichiarò nel novembre 1944 davanti al Comitato speciale del Congresso per la politica e la pianificazione economica del dopoguerra, che se l’economia fosse tornata al punto in cui era prima della guerra “sembra chiaro che siamo in un periodo molto brutto, quindi per quanto riguarda la posizione economica e sociale del Paese. Non possiamo passare altri dieci anni come i dieci anni tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30 [cioè, il crollo della Borsa e la Grande Depressione], senza le conseguenze più profonde sul nostro sistema economico e sociale”. Acheson chiarì che la difficoltà non era che l’economia soffrisse di una mancanza di produttività , ma piuttosto che essa era troppo produttiva. “Quando guardiamo al problema possiamo dire che è un problema di mercato. Non hai problemi di produzione. Gli Stati Uniti hanno un’energia creativa illimitata. L’importante sono i mercati».3 Continue reading Il capitalismo della sorveglianza (2014)

|

Il 16 agosto è morto a 88 anni Stanley Aronowitz, uno dei più importanti intellettuali militanti della sinistra radicale statunitense. Un socialista e marxista convinto i cui libri raramente sono stati tradotti in italiano al contrario di suoi articoli pubblicati su molte riviste e giornali nel corso dei decenni. Cornel West lo ha definito “il più importante studioso sul passato e il presente della classe operaia USA”. Aronowitz è stato un attivista della New Left degli anni ’60 che non ha mai abbandonato la lotta. Fu tra gli organizzatori della Marcia su Washington al termine della quale Martin Luther King tenne il celeberrimo discorso “I have a dream”. Nel 2014 aveva pubblicato un manifesto in 10 punti per un nuovo movimento operaio negli Usa. Una lettura utile anche per noi.

Il 16 agosto è morto a 88 anni Stanley Aronowitz, uno dei più importanti intellettuali militanti della sinistra radicale statunitense. Un socialista e marxista convinto i cui libri raramente sono stati tradotti in italiano al contrario di suoi articoli pubblicati su molte riviste e giornali nel corso dei decenni. Cornel West lo ha definito “il più importante studioso sul passato e il presente della classe operaia USA”. Aronowitz è stato un attivista della New Left degli anni ’60 che non ha mai abbandonato la lotta. Fu tra gli organizzatori della Marcia su Washington al termine della quale Martin Luther King tenne il celeberrimo discorso “I have a dream”. Nel 2014 aveva pubblicato un manifesto in 10 punti per un nuovo movimento operaio negli Usa. Una lettura utile anche per noi.

Jean Jaures raccontava nella sua monumentale “Storia socialista della Rivoluzione Francese” che la bandiera rossa divenne il simbolo del proletariato durante le giornate del 9 e 10 agosto 1792 quando, costituita la Comune rivoluzionaria a cui poi si sarebbero ispirati i comunardi del 1871, i sanculotti assalirono Le Tuleries e posero fine alla monarchia: “La marcia degli avvenimenti era stata così rapida e il colpo dato il 10 agosto così fulmineo che quella giornata apparve ai contemporanei una nuova rivoluzione”. Come ricorda Jean Jaures fu la Comune della Parigi rivoluzionaria a imporre la deposizione del re, la Repubblica e il suffragio universale. Furono le classi lavoratrici che sventolavano la bandiera rossa a conquistare per la prima volta la democrazia. La “borghesia rivoluzionaria” nel 1791 aveva previsto un suffragio censitario che successivamente si reimporrà . I parigini tornarono a votare col suffragio universale maschile solo insorgendo con la Comune del 1871. Soltanto dopo la Prima guerra Mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre del 1917 la borghesia si rassegnò ad accettare il suffragio universale (maschile). Ringrazio la rivista socialista inglese

Jean Jaures raccontava nella sua monumentale “Storia socialista della Rivoluzione Francese” che la bandiera rossa divenne il simbolo del proletariato durante le giornate del 9 e 10 agosto 1792 quando, costituita la Comune rivoluzionaria a cui poi si sarebbero ispirati i comunardi del 1871, i sanculotti assalirono Le Tuleries e posero fine alla monarchia: “La marcia degli avvenimenti era stata così rapida e il colpo dato il 10 agosto così fulmineo che quella giornata apparve ai contemporanei una nuova rivoluzione”. Come ricorda Jean Jaures fu la Comune della Parigi rivoluzionaria a imporre la deposizione del re, la Repubblica e il suffragio universale. Furono le classi lavoratrici che sventolavano la bandiera rossa a conquistare per la prima volta la democrazia. La “borghesia rivoluzionaria” nel 1791 aveva previsto un suffragio censitario che successivamente si reimporrà . I parigini tornarono a votare col suffragio universale maschile solo insorgendo con la Comune del 1871. Soltanto dopo la Prima guerra Mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre del 1917 la borghesia si rassegnò ad accettare il suffragio universale (maschile). Ringrazio la rivista socialista inglese  Dal sito della Verso Books ho tradotto un articolo di Benjamin BrattonÂ

Dal sito della Verso Books ho tradotto un articolo di Benjamin Bratton

Capitale monopolistico-finanziario, complesso militare-industriale ed era digitaleÂ

Capitale monopolistico-finanziario, complesso militare-industriale ed era digitaleÂ