Poco prima che uscisse Il Movimento è tutto. Rileggendo Eduard Bernstein, Sugarco, 1993 Ranieri e Minopoli hanno ripubblicato per «Calice editore» sempre 1993, un saggio che era apparso nel 1991 su MicroMega. Allora aveva per titolo «Il riformismo dopo il Pci», oggi, invece, Le responsabilità del riformismo. Leggere insieme le due cose è molto istruttivo. Anche se leggerle insieme comporta uno spostamento del tiro da problemi di teoria politica a problemi di politica pratica. Ma del resto, il libro su Bernstein è un testo, come si diceva una volta, militante, è un testo-contro che batte sul punto della polemica verso una tradizione di pensiero e di azione che nella storia del movimento operaio italiano viene indicata come egemone, dal vecchio partito socialista al partito comunista di tipo nuovo, fino forse ad oggi.

Poco prima che uscisse Il Movimento è tutto. Rileggendo Eduard Bernstein, Sugarco, 1993 Ranieri e Minopoli hanno ripubblicato per «Calice editore» sempre 1993, un saggio che era apparso nel 1991 su MicroMega. Allora aveva per titolo «Il riformismo dopo il Pci», oggi, invece, Le responsabilità del riformismo. Leggere insieme le due cose è molto istruttivo. Anche se leggerle insieme comporta uno spostamento del tiro da problemi di teoria politica a problemi di politica pratica. Ma del resto, il libro su Bernstein è un testo, come si diceva una volta, militante, è un testo-contro che batte sul punto della polemica verso una tradizione di pensiero e di azione che nella storia del movimento operaio italiano viene indicata come egemone, dal vecchio partito socialista al partito comunista di tipo nuovo, fino forse ad oggi.

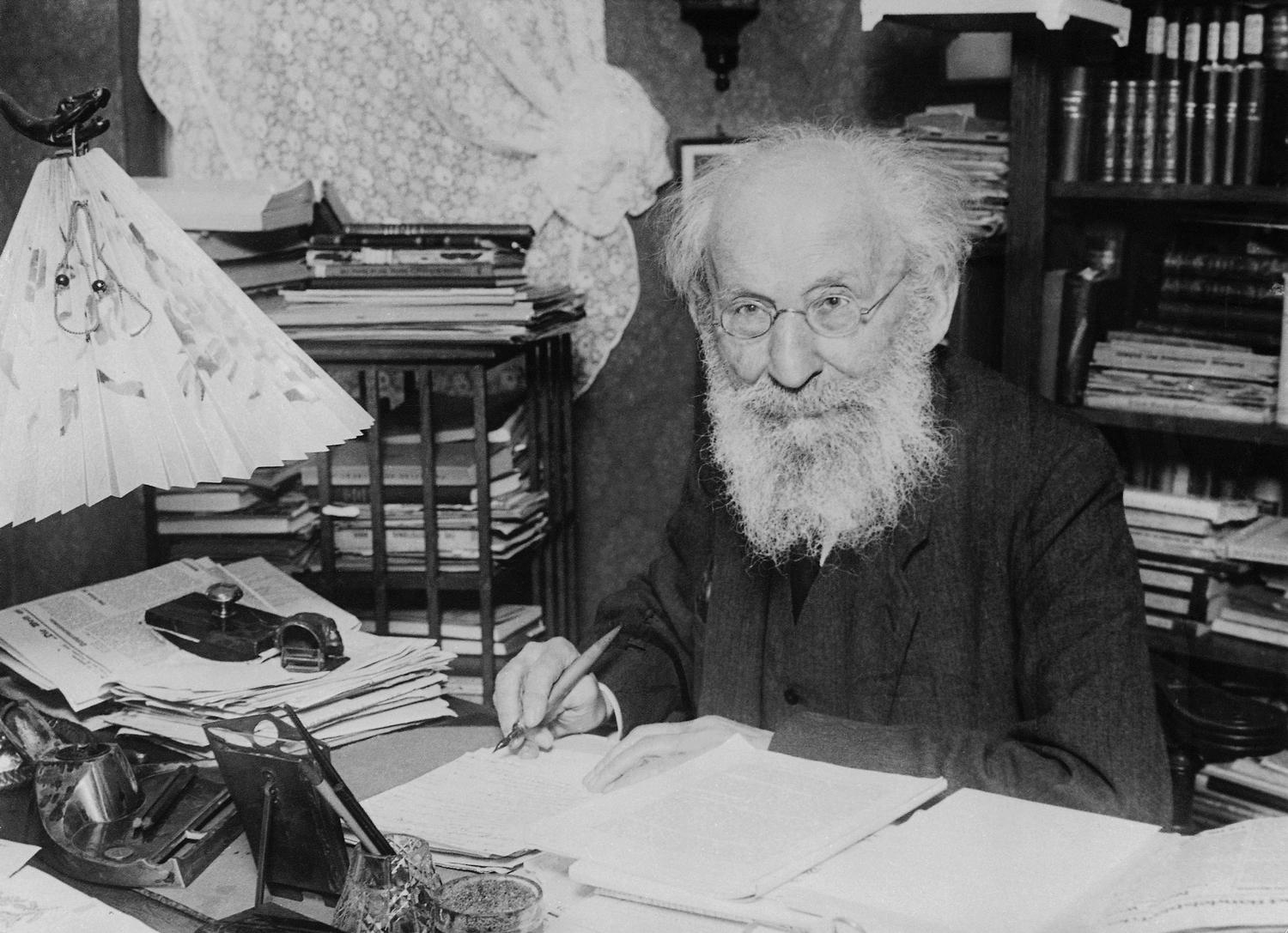

Rileggere un’opera come quella di Bernstein, e il dibattito di livello che ha suscitato, fa sempre bene, a tutti. L’idea di Ranieri e Minopoli è dunque felice. Uno dei limiti della fase è questo lasciarsi passivamente schiacciare sul presente da un carico di emergenze, che sembrano talmente nuove da non avere nessuna idea di passato. Non è cosi. Anzi, appena si torna col pensiero alle stagioni classiche della teoria, ci si accorge che, se non tutto, certo molto, è stato detto. Di Bernstein si sottolinea, giustamente, il carattere anticipatore della sua ricerca, l’aver previsto i tempi, i modi, le direzioni dello sviluppo, sia di quello che era allora il capitalismo, sia di quello che è stato dopo il socialismo. In una presentazione a Roma del libro di Ranieri e Minopoli, tra un Amato e un Collctti, rimbalzava questa inquietante domanda: come mai se Bernstein ha avuto quasi su tutto ragione, quasi in nessun caso ha avuto successo? Ora, a parte il fatto che un’idea non è destinata a vincere solo perché è giusta, che non tutte le idee giuste nel passato hanno vinto e soprattutto che il vincere non decide se un’idea è giusta o no, a me, ascoltando la discussione, frullava in mente un’altra domanda: e se Bernstein non avesse ragione? E perché avrebbe avuto ragione?

Il capitalismo si è incontrato esso, e non il socialismo, con il liberalismo, la democrazia ha avuto una storia a sé e non si è incontrata, o si è scontrata, con l’uno e con l’altro. Strutturalmente, dello sviluppo capitalistico il miglior Marx aveva previsto quello che Bernstein nella sua epoca ha verificato. E lontano dallo schema bernsteiniano si sono tenute sia la grande crisi del ’29 sia le soluzioni politiche neo-statali che, con l’appendice della guerra civile mondiale, l’hanno poi risolta. E il movimento-tutto non ha avvicinato gradualmente nessun fine interno, nessun tipo di socialismo si è visto portato da processi di continuo autoadeguamento dello stesso capitalismo.

Io non so bene che cosa sia quell’«umanità liberale» di cui parla De Giovanni nell’introduzione al libro su Bernstein e che dovrebbe coincidere con il socialismo; non ne ho conoscenza storica e se la vedessi comparire all’orizzonte dichiarerei per me uno stato di all’erta intellettuale per capire dove si vuole andare a parare. E analogamente per quanto riguarda «l’universalismo del moderno», diffiderei delle sue dichiarate buone intenzioni e starei agli esiti novecenteschi della storia moderna, eloquenti e disperati. Insomma, ciò che apprezzo in Bernstein è il realismo, non l’idealismo. Il suo apparentamento con Croce volge su terreni sbagliati, non su quello pregnante dell’idea di politica ma su quello ambiguo dell’idea di etica.

E del resto il punto debole della grande stagione classica del marxismo della Seconda Internazionale è il suo scivolone neokantiano. Il ritorno a Kant si può concepire a partire da Hegel, e magari da Comte, ma non a partire da Marx. E invece, di un ritorno a Marx, attraverso la critica di parti consistenti della sua opera, si tratta nella Bernstein-debatte. E questo è il centro tematico delle Voraussetzungen. Io penso questo, rovesciando un senso comune corrente sia di destra che di sinistra: che la forza del pensiero di Bernstein è il suo revisionismo e la debolezza è il suo riformismo. Cioè trovo più interessante la prospettiva teorica che la proposta politica. La Seconda Internazionale aveva ragione nella lettura dell’opera di Marx, ma aveva torto nel giudizio sulla fase e sulle conseguenze di azione pratica e di scelte organizzative che ne traeva. È vero che i due terreni si sono intrecciati in tutta la storia del movimento operaio e che molto si è combattuto politicamente tirando dalla propria parte la coperta delle teorie di Marx. Ma oggi possiamo permetterci di distinguere: quella storia forse è chiusa e i due campi, delle idee e dell’agire, si fanno più reciprocamente autonomi.

Il socialismo da modello a processo, da apparato scientifico a indicazione etico-costruttiva, frutto del nesso forte di democratizzazione/socializzazione, incardinato su un punto di vista, sono le novità revisioniste della posizione di Bernstein. Sul «revisionismo» si è appuntato il peggio della polemica interna al movimento operaio. Quella che era la forma di una proposta è diventata il luogo di un’accusa. La tecnica fu quella della liquidazione politica, e non solo politica, di una posizione culturale. Ma il punto del problema, su cui è opportuno e ancora necessario schierarsi, non è la legittimità fuori discussione del revisionismo teorico, ma l’attualità del riformismo politico classico. Problema di grande peso, che non si risolve certo con un articolo di giornale.

A proposito della situazione italiana, dicono Ranieri e Minopoli, nel saggio più ravvicinato sul riformismo, che qui da noi la sinistra è stata portatrice di un «riformismo pratico», cui non ha corrisposto una riflessione culturale corrispondente. Questo ha impedito l’incontro con la tradizione teorica socialista europea, soprattutto nord-europea, impegnata nella «riforma del capitalismo». La «destra» del vecchio Pci non è stata, a parere degli autori, ascoltata. Qui bisognerebbe ricostruire i singoli passaggi.

Amendola, tra anni Cinquanta e Sessanta è più avanti di Togliatti? Forti dubbi su questo, se solo pensiamo alle analisi amendoliane arretrate, in quel periodo, rispetto alla fase di sviluppo del capitalismo italiano. Dietro il riformismo comunista c’è stato troppo a lungo un catastrofismo economicista. perché potesse esprimere un progetto politico di governo avanzato del paese.

Può anche essere vero che la cultura alternativa della «transizione» ha peccato di astrattezza ideologica. E infatti io penso che l’errore strategico del vecchio Pci è di non aver dato un seguito di respiro, dopo Togliatti, al togliattismo: non in quanto manovra di partito sulla politica italiana, ma in quanto innesto del movimento operaio nella storia d’Italia. E qui una lettura più politica e meno culturale di Gramsci avrebbe giovato.

Quella prospettiva è rimasta incompiuta.

Viene da pensare che questo è il motivo di fondo, questa la causa vera, per cui è rimasta incompiuta la democrazia italiana.

Questa forse è anche la ragione dell’attuale decadenza, attraverso il graduale degrado di tutto un sistema di potere politico e l’improvviso fallimento di tutto il governo di un ceto politico. L’incontro tra classi lavoratrici e paese Italia stava scritto nella rivoluzione antifascista e in quella grande riforma che fu la prima parte della Costituzione repubblicana. Quando soprattutto il contesto internazionale ha rovesciato quell’impianto, è cominciata in realtà la lunga notte della prima Repubblica. Non a caso, solo dopo la scomparsa di quell’assetto internazionale, il cammino, sia pure confusamente, è ripreso.

Nulla, fra i tratti caratteristici della fase, lascia intravedere che l’attuale cammino vada in quella direzione. Si sono perdute le radici, o meglio sono a questo punto talmente coperte dai detriti, che risultano introvabili.

Si cerca altrove, ma vanamente. Del resto, l’assenza in Italia di una cultura delle riforme non è da addebitare all’esistenza di culture della rivoluzione. Non c’è stata l’una come non ci sono state le altre: nel senso della forza egemone di creare senso comune intellettuale, costruire forme di organizzazione, segnare intellettualmente ceto politico. L’unica cultura di questo tipo, a sinistra, è stata quella togliattiana. Poi il vuoto: anche nel Pci. Si è detto che non era più tempo di politiche culturali. E per questa via si è smantellala qualsiasi autonomia di giudizio, sulla realtà presente come sulla storia passata. Ma quella cultura politica andava innovata e nello stesso tempo continuata, in quel nesso forte di tradizione e trasformazione, che fa durature le grandi creazioni storiche. LI,

il problema classico «riforme o rivoluzione» era già stato superato, l’alternativa tra movimento e fine già risolta. «Il movimento è tutto» e «il fine ad ogni costo» non hanno portato da nessuna parte. Non è vero che ha vinto l’uno e l’altro è stato sconfitto. Il compromesso tra Bernstein e Lenin è tutto da cercare. Lo troveremo non dimenticando con ottusità, ma ricordando con intelligenza.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.