Mosca, agosto 1935, membri del X Comitato esecutivo dell’Internazionale Comunista. Prima fila da sinistra: André Marty, Georgi Dimitrov, Togliatti, Wilhelm Florin e Wang Ming. Fila dietro, da sinistra: Michail Abramovi? Trilisser, Otto Wille Kuusinen, Klement Gottwald, Wilhelm Pieck e Dmitrij Manuil’skij

L’autore di questo articolo, pubblicato su sito latinoamericano di Jacobin, è un filosofo marxista francese della redazione collettiva della rivista Contretemps, autore di “L’Histoire et la question de la modernité chez Antonio Gramsci”. Trovate “Il corso sugli avversari. Le lezioni sul fascismo”, a cui fa riferimento l’articolo, nella biblioteca on line di Rifondazione.

Senza deviare dalla linea ufficiale, ma desideroso di renderla più complessa, o addirittura di sovvertirla, a metà degli anni Trenta il segretario generale del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, produsse quella che rimane la migliore analisi della comparsa in Italia del fenomeno del fascismo, un regime reazionario di massa.

Dal gennaio all’aprile 1935, Palmiro Togliatti (1893-1964), segretario generale del Partito Comunista d’Italia (PCI) in esilio a Mosca, tenne un corso alla Scuola Internazionale Leninista, un’università politica per militanti della Terza Internazionale (Comintern), sulla nascita e lo sviluppo del fascismo in Italia, e sulla strategia che il PCI avrebbe dovuto adottare.

Gli appunti presi dagli studenti, trascrizione quasi completa delle sedute, furono rinvenuti dagli archivi sovietici solo nel 1969, e otto delle quindici lezioni tenute da Togliatti furono pubblicate in italiano nel 1970 con il titolo Lezioni sul fascismo, poi ripubblicate e tradotto in francese nel 1971 dalla rivista Recherches internationales à la lumière du marxisme . Altre lezioni sono state riscoperte nel corso degli anni e l’edizione italiana più completa, a cura di Francesco M. Biscione e pubblicata nel 2010, ne comprende tredici, di cui due ancora mancanti. L’unica edizione francese parziale fino ad oggi è quella delle Recherches internationales del 1971 , da tempo fuori stampa.

Il Corso sugli avversari era rivolto soprattutto ai giovani comunisti che tornavano in Italia per intraprendere la lotta politica. Si ispirò al pensiero dei suoi compagni d’armi, primo fra tutti quello di Antonio Gramsci(suo predecessore alla guida del Partito Comunista Italiano, recluso nelle carceri di Mussolini dal novembre 1926), ma anche a quella di Ignazio Silone e Angelo Tasca. In quanto tale, questo corso è il prodotto del lavoro di un “intellettuale collettivo” (per usare un’espressione togliattiana), e costituisce una delle analisi marxiste più penetranti del fascismo.

Verso il fronte unico

Dopo il Sesto Congresso (luglio-settembre 1928), il Comintern aveva adottato la linea politica della “classe contro classe”, che considerava la socialdemocrazia come un “socialfascismo” e, quindi, abbandonava ogni prospettiva concreta di un fronte unico per lottare contro fascismo. L’ascesa al potere dei nazisti in Germania nel gennaio 1933 dimostrò quanto disastrosa fosse questa linea settaria. In Francia, il 6 febbraio 1934, sorse una forte richiesta di unità antifascista tra militanti e simpatizzanti socialisti e comunisti. Come i loro omologhi francesi nel luglio, nell’agosto 1934 i socialisti e i comunisti italiani conclusero un patto di unità d’azione, impegnando i due partiti in una comune lotta antifascista, pur ricordando le loro differenze politiche e ideologiche. In questo contesto, il Comintern – sensibile anche alla minaccia che la Germania nazista rappresentava ormai per l’URSS – fu costretto a modificare la propria linea rilanciando una politica di fronte unico, che lo portò, dopo il VII Congresso del luglio-agosto 1935, a sostenere la formazione di “fronti popolari” antifascisti che riunissero non solo le varie componenti del movimento operaio (partiti comunisti e socialisti, sindacati, ecc.), ma anche organizzazioni “borghesi” e “piccolo borghesi” democratiche (come il Partito radicale in Francia).

In questo periodo di apertura si colloca il corso Togliatti, che per certi aspetti costituì il lavoro preparatorio del VII Congresso. Le sue lezioni ponevano grande enfasi sulla necessità di un fronte antifascista unito ai socialdemocratici riformisti, ma anche ad altre correnti (repubblicani, massimalisti, anarchici, ecc.). Togliatti tentò chiaramente di convincere i giovani militanti comunisti che lo ascoltarono dei meriti della svolta del Comintern, ma senza criticare esplicitamente la vecchia linea “classe contro classe” né abbandonare del tutto la retorica settaria che l’accompagnava.

La doppia natura del fascismo

Sebbene la nuova linea elaborata dal Comintern fosse senza dubbio più corretta della precedente, non era accompagnata da una concezione soddisfacente del fascismo. La XIII Sessione plenaria del Comitato esecutivo del Comintern (dicembre 1933) diede una definizione di fascismo che sarà ripresa identicamente dal VII Congresso: “Il fascismo è la dittatura apertamente terroristica degli elementi più reazionari, sciovinisti e imperialisti del capitale finanziario .” Questa definizione ha il merito di aprire la possibilità ad ampie alleanze antifasciste, ma rimane troppo rudimentale e trascura la specificità dei fenomeni fascisti rispetto ad altre dittature reazionarie.

Togliatti, desideroso di dichiarare la sua ortodossia, prese come punto di partenza questa definizione ufficiale, ma la rese più complessa e la sovvertì immediatamente. A suo avviso, l’essenza stessa del fascismo consisteva nell’unire due elementi: la “dittatura della borghesia”, da un lato, e il “movimento delle masse piccolo-borghesi”, dall’altro. Si trattava di una nuova forma di dittatura borghese proprio perché emerse da un movimento delle masse piccolo-borghesi e in qualche modo continuò a fare affidamento su di esse una volta insediato.

Il movimento fascista nasce in Italia nel contesto della crisi del liberalismo che seguì la Prima Guerra Mondiale. Operai e contadini si mobilitarono contro un sistema economico segnato da flagranti disuguaglianze (sfruttamento capitalista, concentrazione della proprietà fondiaria, ecc.), e la loro partecipazione politica attiva traboccò e incrinò le anguste strutture del sistema politico elitario istituito a partire dal Risorgimento. Queste masse popolari trovarono espressione organizzativa nel Partito Socialista Italiano (PSI), che ottenne il 32% dei voti (soprattutto tra operai e contadini) nelle elezioni del novembre 1919, ma anche nel neonato Partito Popolare (cattolico), che vinse 20,5% dei voti (soprattutto tra i contadini e la piccola borghesia).

Il movimento fascista fu sia espressione che fattore della crisi del liberalismo, e fu parte di questa dinamica generale di mobilitazione e organizzazione di massa. Per Togliatti essa mobilitava soprattutto la piccola borghesia declassata, sia in senso stretto (ufficiali e sottufficiali della piccola borghesia che avevano perso le funzioni di comando dopo il ritorno alla vita civile), sia più in generale perché la sua posizione sociale veniva vista minacciata, da un lato, dalla concentrazione del capitale nelle mani della grande borghesia e, dall’altro, dalle conquiste del movimento operaio nelle città e del movimento contadino nelle campagne.

Il fascismo venne fondato il 23 marzo 1919 a Milano, in piazza San Sepolcro, come movimento urbano piccolo-borghese con un programma allo stesso tempo nazionalista e demagogico (a favore della repubblica, dell’assemblea costituente, delle imposte progressive sul capitale, ecc.). Ma divenne un movimento di massa veramente unificato e potente solo alla fine degli anni ’20, quando “le forze più reazionarie della borghesia” intervennero per organizzarlo e strumentalizzarlo, prima nelle campagne contro i contadini (in particolare le leghe contadine e poi all’interno) e nelle città contro il movimento operaio, entrambi strutturati principalmente dal Partito Socialista. Durante questo periodo di squadrismo , che durò fino alla marcia su Roma e alla presa del potere (ottobre 1922), il fascismo fu un movimento di massa che utilizzò la violenza fisica per reprimere e disorganizzare i movimenti popolari di massa, a vantaggio della grande borghesia.

Se in questa fase gli interessi della piccola borghesia (almeno quelli che partecipano al fascismo) e della grande borghesia convergono, questo cambia una volta che il fascismo arriva al potere:

«Prendete gli arditi, i centurioni, gli spostati, gli ufficiali. Come gruppo sociale, essi aspettavano da parecchio la presa del

potere; il potere conquistato avrebbe dovuto essere il loro potere. Erano, questi gruppi, alimentati dalla concezione utopistica che la piccola borghesia possa andare al potere e dettare legge al proletariato ed alla borghesia, organizzare la società con dei piani ecc.

Quando il fascismo andò al potere questa concezione dovette essere battuta in breccia dalla realtà. I primi atti del fascismo al potere furono dei provvedimenti economici a favore della borghesia».

Queste tensioni e perfino contraddizioni tra gli interessi capitalistici e la base piccolo-borghese costituiranno una delle cause principali dei cambiamenti che il fascismo sperimenterà nel corso della sua storia.

Un partito borghese di “nuovo tipo”.

Togliatti descrisse il Partito Nazionale Fascista (PNF) come un partito di “nuovo tipo” (espressione usata da Lenin per riferirsi al partito bolscevico) della borghesia. A suo avviso, prima della guerra, «l’unico vero partito [era] il Partito Socialista» perché le classi dirigenti italiane non avevano mai avuto veri partiti che rappresentassero e articolassero i loro interessi. I partiti esistenti non erano realmente organizzati su base nazionale con un programma uniforme (soprattutto tra Nord e Sud), ma sembravano piuttosto reti di notabili locali riuniti in gruppi parlamentari.

Al contrario, il PNF era un vero partito e si affermò come partito unico della borghesia proibendo altre organizzazioni politiche, compresa la Massoneria (“l’unica organizzazione politica unitaria della borghesia” prima della guerra, diceva Togliatti). Partito unico nel 1926, il PNF reclutò un numero crescente di iscritti (1,8 milioni quando scriveva Togliatti) e finì per “inglobare tutta la borghesia italiana” nonché “strati importanti della popolazione italiana”, soprattutto la piccola borghesia. Esso giocò così un ruolo decisivo nel progetto di realizzazione di una “unità organica” tra le diverse frazioni della borghesia e della piccola borghesia che Gramsci e Togliatti avevano già evidenziato anni prima.

Togliatti sottolinea – e questa è una costante del suo approccio metodologico – che “le forme di organizzazione di questo partito non sono qualcosa di stabile, sono state determinate nel corso dello sviluppo e non sono state previste da Mussolini”. Furono le minacce che il fascismo dovette affrontare a portarlo a strutturarsi in quel modo: il dissenso all’interno della sua base militante prima di salire al potere lo portò ad adottare la forma di un partito nel novembre 1921 (anche se questo fu spesso insultato nei primi discorsi fascisti); e furono le proteste provenienti dalle masse, in particolare da ampi settori della piccola borghesia durante la crisi Matteotti del 1924, che indussero il fascismo a bandire tutte le altre organizzazioni politiche.

Più in generale, l’evoluzione del fascismo non segue un piano prestabilito o una logica puramente endogena, ma dipende dalle dinamiche economiche e dalle lotte politiche: «La dittatura fascista è stata spinta ad assumere le forme sue attuali da fattori obbiettivi, da fattori reali: dalla situazione economica e dai movimenti delle masse che da questa situazione vengono determinati». Sono i fascisti che pretendono che le loro azioni derivano esclusivamente dalla loro volontà, e le loro forme organizzative da un progetto dato fin dall’inizio. Al contrario, il fascismo cambia linea e forma organizzativa come reazione ai «movimenti di massa»(e, quindi, anche come reazione all’azione di organizzazioni politiche che possono influenzare le masse, come il Partito Comunista). Questo perché il fascismo non è una semplice dittatura, ma una dittatura che cerca di appoggiarsi sulle masse.

Un regime reazionario di massa

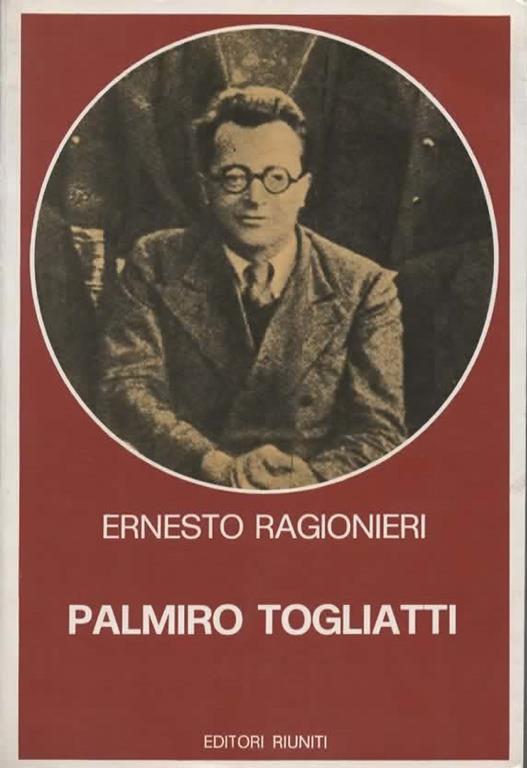

La duplice natura del fascismo si riflette nel tipo di regime che ha prodotto, che può essere descritto con un’espressione apparentemente ossimorica: un regime reazionario di massa. L’espressione non fu usata dallo stesso Togliatti, ma dal primo redattore di Corso sugli avversari, lo storico Ernesto Ragionieri. Si tratta comunque di un buon riassunto delle idee sviluppate in questo corso.

Da un lato, il regime fascista è ovviamente reazionario. Abolì le libertà civili e politiche; sciolse tutte le organizzazioni autonome delle classi subalterne, anzitutto della classe operaia (sindacati, associazioni, stampa, cooperative, ecc.). Inoltre, Togliatti si sforzò di dimostrare, soprattutto nelle sue analisi del corporativismo e della politica agraria, che il fascismo serviva gli interessi economici del grande capitale (“capitale monopolistico”, nella terminologia del Comintern) a spese non solo degli operai e dei contadini poveri. , ma anche la piccola borghesia. Pur prendendo sul serio la relativa modernizzazione dell’economia grazie all’organizzazione statale e al migliore coordinamento reso possibile dalle istituzioni aziendali, sottolineava che queste trasformazioni implicano una concentrazione del potere decisionale a vantaggio del capitale monopolistico. Allo stesso modo, pur non negando l’efficacia della bonifica intrapresa dal fascismo, sosteneva che essa aumentò la concentrazione della proprietà fondiaria e rafforzò il potere del capitale finanziario sull’agricoltura.

Il fascismo, invece, fu un movimento di massa – prevalentemente piccolo-borghese – che seppe emergere, crescere e arrivare al potere grazie alla crisi del liberalismo legata all’ingresso delle masse nella vita politica. Una volta al potere non perse questo carattere, anche se lo modificò profondamente. Inoltre, come abbiamo visto, il PNF era esso stesso una vasta organizzazione di massa. Infine, e soprattutto, il regime fascista aveva molte altre radici nelle masse, alcune molto più profonde: le milizie, le organizzazioni giovanili, le associazioni studentesche, i sindacati, le organizzazioni del tempo libero ( Dopolavoro ), ecc. Non possiamo ritornare alle analisi dettagliate che Togliatti offre di ciascuna di queste organizzazioni. La cosa importante qui è sottolineare che l’arruolamento del regime tra le masse lo trasforma in “totalitarismo”.

La strada verso il totalitarismo

Il carattere totalitario del regime fascista non esprime un’essenza astorica: «Il fascismo non è nato totalitario, esso lo è diventato; lo è diventato quando gli strati decisivi della borghesia hanno raggiunto il massimo grado di unificazione economica e quindi politica. Anche il totalitarismo è concetto il quale non viene dall’ideologia fascista. Se vedete la prima concezione dei rapporti fra il cittadino e lo Stato, voi riscontrate degli elementi piuttosto di liberalismo anarchico: protesta contro lo Stato che interviene nelle cose private ecc.»

Se questo tipo di metamorfosi radicale è possibile è perché l’ideologia fascista è intrinsecamente eclettica. Riunisce elementi di tradizioni eterogenee (nazionalismo, corporativismo, ecc.) e spesso divergenti (volontarismo e culto dell’ordine; nostalgia del passato romantico e modernismo pianificatore, ecc.). Così venne contrassegnato dall’opportunismo radicale: «Non guardate all’ideologia fascista senza vedere l’obbiettivo che il fascismo si poneva di raggiungere in quel determinato momento con quella determinata ideologia».

Nella prima fase il fascismo «non organizza ma disorganizza le masse. Dal 1920 al 1923 i sindacati fascisti organizzavano qualche centinaio di migliaia di operai, ma sono milioni che si staccano dai sindacati di classe. Scopo del fascismo era in questo momento di disorganizzare gli

operai». Solo gradualmente, e come reazione alle crisi (come quella economica del 1929 e ai disordini sociali che provocò), il fascismo fu costretto, per dotarsi di una base solida, a coprire settori sempre più ampi della popolazione. Ma come sarebbe sbagliato pensare che questa «organizzazione totalitaria dello Stato» fosse predeterminata, sarebbe disastroso pensare che il totalitarismo mettesse fine alla lotta di classe: in realtà, il fascismo continua a reagire ai «movimenti di massa», e «il totalitarismo non chiude al partito la via della lotta ma apre vie nuove».

Inasprimento delle contraddizioni interne del fascismo

Per Togliatti il ??totalitarismo, caratterizzato «dall’inserimento delle masse nella struttura dello Stato», corrisponde a un’internalizzazione delle contraddizioni di classe all’interno dello Stato stesso, un’internalizzazione che distorce queste contraddizioni senza abolirle, spostandole senza superarle. Possiamo vedere qui che l’analisi in termini di totalitarismo , che è spesso equiparato alla teoria politica liberale (di Aron o Arendt , per esempio), non esclude affatto l’analisi in termini di lotta di classe, ma, sul lato opposto, al contrario, lo arricchisce dialetticamente.

Il fatto è che, mentre alcune organizzazioni fasciste – come il PNF o le istituzioni aziendali – erano troppo burocratizzate per lasciare margini di manovra, ce n’erano altre in cui era possibile un vero lavoro politico, nella misura in cui le masse erano presenti senza aderire incondizionatamente il regime: è il caso delle organizzazioni giovanili, del Dopolavoro, e ancor più dei sindacati. Quindi «il terreno dei sindacati fascisti è il terreno più mobile nei quadri della dittatura fascista e del fascismo, terreno più mobile perché qui i rapporti di classe si riflettono in modo diretto e immediato». Ci furono molti disaccordi tra i sindacati fascisti e altri rami del regime, così come tensioni tra i diversi livelli dei sindacati. Ancora più importante, i lavoratori sollevarono rivendicazioni (su salari, contratti di lavoro o diritti di rappresentanza sindacale, per esempio) che i sindacati fascisti non potevano, in quanto fascisti, difendere in modo coerente, ma che, come sindacati, non potevano respingere in modo coerente. È proprio su queste contraddizioni che gli attivisti antifascisti devono gettare tutto il loro peso, anche partecipando alle assemblee sindacali fasciste, che non vanno boicottate.

Fronte unito e difesa delle libertà democratiche

Togliatti si rivolse a Lenin in difesa di tale tattica, ricordando che, per Lenin, «qualunque organizzazione di massa dei lavoratori, anche la più reazionaria, diventa inevitabilmente un luogo dove si porta la lotta di classe, diventa un punto di partenza della lotta di classe». Lungi dall’essere un accomodamento al regime, si trattò di una lotta particolarmente aspra e difficile, una forma estrema di quella che Gramsci, dalle carceri di Mussolini, teorizzò come «guerra di posizione». Così concepita e in condizioni così difficili, la lotta antifascista dei comunisti dovette necessariamente abbandonare ogni settarismo e svilupparsi nel quadro di un fronte unico volto a riunire operai e militanti di correnti diverse.

D’altra parte, proprio questo principio dell’intervento politico dovunque si trovassero le masse popolari rese imperativa la lotta in seno al Parlamento prima che questo fosse abolito dal fascismo, nella misura in cui il Parlamento era «in un certo senso, un’organizzazione di massa, sia una tribuna su cui le masse puntano gli occhi, una tribuna alla quale le masse prestano orecchio». Senza abbandonare l’obiettivo del superamento della democrazia borghese, Togliatti afferma la necessità di difendere il parlamento, che costituisce «una conquista rivoluzionaria delle masse, una conquista della rivoluzione democratico-borghese», portata avanti «dalle masse proletarie, semiproletarie e contadine». Più in generale, sosteneva che è «difendendo le sue libertà democratiche» che il proletariato può instaurare «la propria dittatura», formulazione che riflette un rapporto ancora strumentale con le libertà democratiche, anche se si presuppone che la dittatura del proletariato consenta la realizzazione di una democrazia concreta e completa, fondata sull’uguaglianza reale.

Dalla crisi del liberalismo alla crisi del neoliberalismo

In che misura la lezione di Togliatti può far luce sulla nostra situazione, e in particolare sulla lotta all’estrema destra?

Per l’Italia del primo dopoguerra, come per la Francia oggi, si è verificata una crisi organica o crisi di egemonia (la crisi del liberalismo nel primo caso, la crisi del neoliberismo nel secondo), cioè una crisi della capacità delle classi dominanti di ottenere il consenso attivo della popolazione all’ordine socioeconomico costituito, che si riflette in particolare nella crisi delle precedenti rappresentanze politiche. Ma, come ha dimostrato Togliatti, l’ascesa del fascismo italiano si inserisce in una dinamica generale di attivazione e organizzazione politica delle masse (una delle cause della crisi organica del liberalismo), mentre l’ascesa del RN ha coinciso con una tendenza all’erosione del potere delle organizzazioni di massa (partiti e sindacati) sotto gli effetti combinati della deindustrializzazione, della disoccupazione, della precarietà del lavoro, della stigmatizzazione dell’attività sindacale e del sentimento di impotenza politica, fenomeni tutti legati alla neoliberismo, che continua a essere minacciato dalla crisi. La differenza storica è quindi evidente a questo riguardo.

Più specificamente, la tattica sostenuta da Togliatti di entrare nelle organizzazioni fasciste per condurre una lotta politica dall’interno ha senso solo se il fascismo è già al potere e ha imposto il suo monopolio sull’organizzazione di massa. Così, anche nelle situazioni in cui l’estrema destra è al potere, in cui ha una forma più simile a quella del fascismo storico e in cui è sostenuta da potenti organizzazioni di massa ramificate in tutto il tessuto sociale (come il «Sangh Parivar» nell’India di Modi), ovviamente non sarebbe saggio entrarvi per condurre la lotta politica mentre c’è la possibilità di costruire altre organizzazioni di massa più progressiste e autonome.

Togliatti fu, inoltre, il primo a difendere un approccio decisamente storicista e a insistere sulla differenza delle situazioni storico-sociali. In questo senso, si sforzò di mostrare fino a che punto il fascismo fosse mutevole e opportunista, a causa della sua eterogeneità e perfino delle sue contraddizioni costitutive, nonché delle dinamiche economiche e politiche alle quali fu costretto a reagire. A suo avviso, ritenere che il fascismo abbia seguito un piano prestabilito o un corso predeterminato significherebbe ricadere nell’ideologia fascista, così come pensare che le sue conquiste siano ormai insormontabili. Nel caso dell’estrema destra francese contemporanea, la situazione sembra in qualche modo invertita: se lo studio della sua traiettoria storica è politicamente cruciale, è senza dubbio cruciale analizzare le sue reali mutazioni e rotture (ad esempio, la transizione da un elettorato prevalentemente urbano fino a metà degli anni Novanta a un elettorato prevalentemente rurale, o alle sue oscillazioni tra discorso liberale e discorso sociale), ma si tratta forse soprattutto di mettere in luce la profonda continuità dell’organizzazione e dell’ideologia di RN, con il fine di contrastare la loro strategia di de-demonizzazione e confutare l’idea di normalizzazione. Questa continuità può essere ricondotta non solo alla creazione del FN, ma anche, sotto diversi aspetti, al fascismo storico, il che a sua volta suggerisce che possiamo ancora trovare nel Corso sugli avversari lezioni preziose per combattere l’estrema destra contemporanea.

Le lezioni di Togliatti sono ancora attuali

Le idee di Togliatti rendono indiscutibilmente attuale la prospettiva di un fronte unico antifascista , anche se ciò implica adattarla alla situazione attuale e «ritradurre» la terminologia della Terza Internazionale nel linguaggio contemporaneo.

La prospettiva di Togliatti implica la ricerca dell’unità, almeno nell’azione, tra le diverse organizzazioni della «sinistra», innanzitutto le organizzazioni del movimento operaio (riformisti, rivoluzionari, ecc.) ma possibilmente anche alcune organizzazioni democratiche «piccolo-borghesi» radicali (il partito repubblicano in Italia). Questa unità si costruiva principalmente attorno alla lotta antifascista per le libertà democratiche e l’uguaglianza dei diritti civili e politici (uguaglianza «formale»), qualcosa che le correnti comuniste avevano trascurato nel periodo precedente.

Tuttavia, non si tratta di fermarsi qui, ma di collegare organicamente, fino a renderle consustanziali, la lotta antifascista democratica con la lotta contro lo sfruttamento capitalistico e gli interessi socio-economici delle classi dominate, in modo che queste ultime siano in prima linea nella lotta contro l’estrema destra. Infine, questo fronte unito non riguarda solo i partiti e non si limita affatto ai momenti elettorali, ma deve coinvolgere tutta una serie di altre organizzazioni (sindacati, collettivi, associazioni, ecc.) in un rapporto di reciproco rafforzamento e deve assumere la forma di mobilitazioni di massa (manifestazioni, scioperi, ecc.), come è avvenuto proprio in Francia durante la reazione popolare alla giornata del 6 febbraio 1934, preludio del Fronte Popolare, e poi durante il movimento del giugno 1936 dopo la vittoria elettorale.

D’altro canto, anche se, come abbiamo detto, non possiamo riappropriarci della tattica precisa sviluppata da Togliatti, che consisteva nell’entrare nelle organizzazioni di massa fasciste, il suo approccio generale, che cercava di giocare con tutte le contraddizioni interne dell’estrema destra, rimane essendo indiscutibilmente rilevante.

In particolare, Togliatti percepì una contraddizione tra la base sociale piccolo-borghese del fascismo e gli interessi del capitalismo monopolistico da esso difeso. L’estrema destra francese contemporanea, e in particolare RN, che fa affidamento su un «conglomerato elettorale» di settori sociali disparati, presenta contraddizioni diverse ma simili, tra un discorso demagogico, da un lato, e l’assenza di qualsiasi sfida coerente al neoliberismo, dall’altro.

In particolare, un movimento sociale come quello dei Gilet Gialli, particolarmente potente nei settori sociali e nelle regioni in cui RN ottiene i suoi migliori risultati elettorali e che ha cercato di riconquistare, ha adottato richieste e soprattutto forme di azione radicali che sono inconciliabili con il culto dell’autorità e la difesa unilaterale della polizia da parte del partito. Allo stesso modo, ogni movimento sindacale – ad esempio contro le successive riforme pensionistiche – mette a nudo la contraddizione tra le pretese della RN di difendere i diritti dei lavoratori e la sua profonda ostilità nei confronti delle loro organizzazioni – in primo luogo i sindacati – e delle loro forme di azione. Novant’anni dopo la lezione di Togliatti, le lotte sociali, che si tratti di scioperi localizzati o di movimenti a livello nazionale, continuano a rivelare le contraddizioni che caratterizzano l’estrema destra.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.