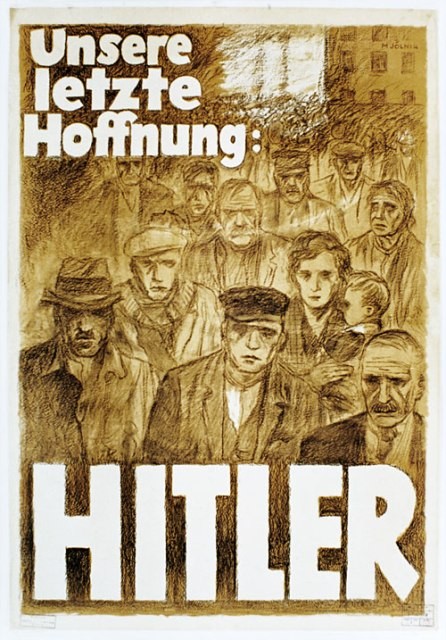

Poster di Mjölnir [Hans Schweitzer], intitolato: “La nostra ultima speranza: Hitler”, 1932. Nella campagna per le presidenziali i nazisti puntarono molto su disoccupati e persone travolte dalla Grande Depressione.

“Tra il 1931 e il 1932, Hitler visitò i circoli imprenditoriali per rassicurare gli ambienti economici sulle sue intenzioni economiche“

Liberali autoritari che impongono le loro politiche di austerità e distruzione sociale e si aggrappano al potere nonostante le battute d’arresto elettorali, classi dominanti che rifiutano di condividere la ricchezza, un’estrema destra i cui temi sono imposti nello spazio pubblico da un magnate dei media…

Questi sono gli ingredienti dell’ascesa al potere dei nazisti nel 1933. In un libro molto ben documentato intitolato Les Irresponsables, lo storico Johann Chapoutot racconta nei dettagli questo periodo nascosto. Le analogie con il presente sono inevitabili.

Molti dubitano della natura del saluto nazista di Elon Musk, poiché concorda con l’affermazione secondo cui ” Hitler era comunista ” . Qual è la sua opinione sul nazismo come storico?

È evidente il sostegno di Elon Musk all’estrema destra americana ed europea . Le sue azioni e dichiarazioni rientrano in un discorso razzista, antisemita, climatologico e transfobico. Erede dei milionari sudafricani arricchitisi sotto l’apartheid, egli perpetua questa eredità.

L’estrema destra accoglie con favore le sue posizioni, la sinistra le denuncia, mentre centristi e liberali cercano di minimizzarle. Musk sta inviando un segnale chiaro alla base radicalizzata di Trump: lui rimane uno di loro. “ Hitler era un comunista” illustra questa produzione di verità alternative volte a negare i problemi sociali.

L’estrema destra riscrive la storia collocando il nazismo a sinistra, invocando il termine “nazionalsocialismo” . Ma gli storici sanno fin dagli anni ’20 che questo termine è un escamotage destinato a sedurre i proletari tentati dal comunismo. Il partito nazista è sempre stato di estrema destra, difendeva i padroni e si alleava fermamente con loro una volta al potere. Questi fatti sono assodati e non meritano nemmeno di essere discussi.

DOMANDA: Nel suo libro propone “un’indagine che si propone di essere istruttiva” , ma anche “un’accusa” . Contro i liberali che allora portarono i nazisti al potere, o contro quelli che ci guidano oggi?

È un libro di storia. Traccio le dinamiche che permisero ai nazisti di prendere il potere tra il 1930 e il 1933, lontano dalle idee comuni. Hitler non fu mai eletto, i nazisti non salirono al potere attraverso le urne e l’elettorato della classe operaia e dei disoccupati non votò mai in massa per loro.

Il mio lavoro si basa sulla sociologia elettorale e sulla storia istituzionale della Germania, ma mi concentro su un gruppo spesso trascurato: i liberali autoritari che governavano all’epoca, travolti dalla storia e dai nazisti. Questi leader, come Papen, perseguirono una politica di austerità, sussidi alle imprese, deregolamentazione e distruzione dello stato sociale. Hanno violato la Costituzione democratica per imporre le loro decisioni, trasformando il regime parlamentare in un regime presidenziale.

Convinti di essere i migliori, pensavano di restare al potere a lungo, ma la loro base elettorale si stava sciogliendo come neve al sole. Dopo aver provato ogni possibile strategia per mantenersi, hanno finito per allearsi con l’estrema destra. Il mio libro rievoca questa storia che non viene più insegnata nei libri di testo, come se la scomparsa di una democrazia nel cuore del XX secolo non avesse più importanza.

Come pensavano questi liberali, questo “centro estremo”, come li chiama nel suo libro, di prevalere sui nazisti?

La loro strategia si evolse tra il 1930 e il 1933. Con l’istituzione di un regime presidenziale nel 1930, basato sull’articolo 48-2 che consentiva al presidente di governare per decreto, l’idea era di integrare i ministri nazisti in un governo dell’unione della destra. Ma i nazisti, massimalisti, rifiutarono.

Nell’estate del 1932 venne loro fatta una nuova proposta, ancora una volta respinta da Hitler. Fu allora che il partito nazista iniziò a declinare dal punto di vista elettorale, al punto che emersero oppositori interni di Hitler. Il cancelliere Kurt von Schleicher tenta di dividere il partito nazista, mentre Franz von Papen rimane fedele all’Unione della Destra.

Alla fine offrì la cancelleria a Hitler, mentre lui stesso si insediò come vicecancelliere. Convinto di essere il più intelligente e di avere buone relazioni negli ambienti aristocratici, finanziari, industriali e militari, credeva che i nazisti avrebbero fornito il necessario impulso militante al governo, pur ritenendo di poterli dominare.

Quali altri fattori furono decisivi per l’ascesa al potere dei nazisti?

La crisi economica alimenta la paura e il risentimento delle classi medie che, per paura del declassamento e del marxismo, stanno passando in massa al voto nazista , abbandonando la destra tradizionale. Tuttavia, nell’autunno del 1932, mentre i socialdemocratici mantenevano il loro elettorato e i comunisti guadagnavano terreno alle urne, i nazisti crollarono.

Questo pericolo proveniente dalla sinistra preoccupa profondamente le élite patrimoniali, tormentate dalla possibilità di una rivoluzione bolscevica. In una Repubblica divenuta presidenzialista, la decisione ricadde su Hindenburg e sul suo piccolo entourage socialmente molto endogamico: i grandi proprietari terrieri, di cui Hindenburg faceva parte, l’esercito, le banche e l’industria pesante.

A poco a poco, queste élite si schierarono con i nazisti, per paura delle riforme sociali. Infine, nel gennaio 1933, tutto si ridusse a una questione decisiva tra Hitler e Oskar von Hindenburg, figlio del presidente e suo principale consigliere: la riforma agraria proposta dal cancelliere Schleicher, che terrorizzava i grandi proprietari terrieri.

I nazisti non hanno la maggioranza…

La Germania è uno Stato federale, con elezioni a tutti i livelli. Nel 1930 i nazisti avevano ottenuto ottimi risultati a livello locale, governando già in Turingia, Braunschweig e Oldenburg. In coalizione con la destra, rivendicano sistematicamente il Ministero degli Interni, che comprende anche l’istruzione, cosa che rassicura Papen, abituato a vederli governare a livello locale.

A livello nazionale non hanno mai avuto la maggioranza. Anche alle elezioni del 5 marzo 1933, nonostante il divieto di raduni socialisti e comunisti e l’onnipresenza delle SA nei seggi elettorali, ottennero solo il 44% dei voti. Un punteggio elevato, ma non sufficiente per la maggioranza assoluta. Tra luglio e novembre del 1932 i nazisti persero 2 milioni di voti e crollarono alle elezioni locali.

A dicembre Goebbels notò un calo di 35 punti a Weimar, nonostante fosse una roccaforte nazista. Hitler menzionò addirittura il suicidio alla fine del 1932… Nonostante ciò, la loro ascesa viene ancora presentata come un’inesorabile marea bruna, mentre aveva ragione Bertolt Brecht, ne La resistibile ascesa di Arturo Ui. Ma Papen, vedendo il loro indebolimento, pensa di poterli “acquistare al ribasso” e controllarli più facilmente.

La convinzione che i nazisti abbiano conquistato il voto della classe operaia è persistente. Perchè?

Si basa su determinismi sociali semplicistici, che associano la crisi economica all’ascesa del fascismo. Tuttavia, i più colpiti dalla crisi, i lavoratori e i disoccupati, continuano a votare in larga maggioranza per i partiti tradizionali della sinistra. Sono le classi medie, preoccupate del declassamento e della minaccia marxista, a spostarsi dalla destra all’estrema destra.

Tra il 1931 e il 1932, Hitler visitò i circoli imprenditoriali per rassicurare gli ambienti economici circa le sue intenzioni economiche. In ogni suo intervento è esplicito: i suoi discorsi ai lavoratori non sono altro che marketing politico. Il suo scopo è quello di guadagnare quote di mercato, esternamente attraverso la conquista militare, e internamente distruggendo la sinistra e i sindacati, incrementando al contempo gli ordini. Il 27 gennaio 1932 ricevette una standing ovation di fronte a 1.500 dirigenti dell’Industry-Club Düsseldorf.

Lei dedica un capitolo al magnate dei media dell’epoca, Alfred Hugenberg, “precursore” di Bolloré, Berlusconi e Rupert Murdoch. Quale fu il suo ruolo nell’ascesa del nazismo?

Hugenberg è sia un industriale che un intellettuale. Alto funzionario incaricato della colonizzazione tedesca in Polonia, abbandonò la carriera per investire nell’industria pesante. Durante la prima guerra mondiale si rese conto che i media offrivano opportunità finanziarie ancora più redditizie, contribuendo al contempo a plasmare l’opinione pubblica. Ultranazionalista di estrema destra, persegue una duplice logica: diffondere un messaggio politico e fare soldi.

Costruì un formidabile impero mediatico, acquistando una ventina di emittenti, tra cui due importanti società cinematografiche, una delle quali produceva cinegiornali. Creò una rete di agenzie di abbonamento che fornivano articoli e editoriali già pronti a 1.600 giornali, controllandone così il linguaggio e la strutturazione mediatica.

Questo sistema, tanto redditizio quanto ideologicamente efficace, nazificò lo spazio pubblico tedesco, che non era più di estrema destra che altrove. Come ricompensa venne nominato Ministro dell’Economia, dell’Alimentazione e dell’Agricoltura nel governo Hitler-von Papen. Ma nel giro di sei mesi i nazisti lo cacciarono e lui dovette vendere il suo impero mediatico a basso prezzo.

Leggendo il tuo libro non si può fare a meno di tracciare parallelismi con i nostri tempi. È un errore? Questo periodo può far luce su alcuni eventi politici contemporanei?

Questa è esattamente la mia convinzione come storico. Émile Durkheim diceva che se la sociologia fosse solo speculativa e non servisse a comprendere la realtà, non varrebbe la pena di dedicarci un’ora di sforzo. Senza essere così categorico, penso che la storia possa illuminarci. La successiva radicalizzazione dei nazisti e la mostruosità dei crimini commessi fecero sì che venissero considerati senza paragoni.

Ma nel 1932-1933 Treblinka e Auschwitz non esistevano ancora. Non c’è alcun piano di sterminio degli ebrei tedeschi, ma una volontà di pulizia etnica attraverso la loro espulsione, in una logica antisemita ereditata dal Medioevo. La violenza nazista affonda le sue radici nell’eredità della Grande Guerra. Se sottraiamo questo, troviamo un’estrema destra chimicamente pura.

È proprio avvicinandosi a questo periodo con il rigore dello storico che possiamo fare confronti pertinenti, senza restare intrappolati nei tabù e nelle ipostasi, che consistono nell’assolutizzare il nazismo e renderlo incomparabile.

Nell’epilogo mostro che, per definizione, possiamo sempre confrontare tutto. Tra il 1930 e il 1933 vennero individuati interessi e dinamiche di alleanze simili a quelli odierni. Furono i liberali a portare al potere i fascisti e i nazisti.

Il mito post-1945 del capitalismo e della democrazia liberale trionfanti sulla barbarie nazista distorce la nostra lettura del XX secolo. Liberalismo e nazismo non sono in opposizione, né nelle scelte delle élite né nella logica economica: le aziende americane hanno continuato a prosperare con il Terzo Reich dopo il 1941. Come storico, ho messo questi fatti in prospettiva.

Smantelli anche le accuse del “punto Godwin”. Le dinamiche e gli interessi che descrivi possono indurci a paragonare, ad esempio, Macron e Papen?

Possiamo sempre fare confronti, ma dobbiamo farlo con precisione. Il “punto Godwin” è l’argomentazione pigra degli idioti https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Godwin. Ed è curioso rimproverare a uno specialista del nazismo di parlare… di nazismo. Inoltre, i paragoni con gli anni ’30 non provengono sempre dagli storici. Sono onnipresenti negli spazi pubblici, anche in televisione, e sono rivendicati dagli stessi politici. Non è stato uno storico a fare il saluto nazista sul podio di Trump. Tutta la storia è contemporanea.

I miei colleghi che lavorano sulla Grecia antica si interrogano sulla democrazia, sul ruolo delle donne, sulla schiavitù… Problemi attuali. Non nascondo che ho deciso di scrivere questo libro in concomitanza con il voto sulla legge sull’immigrazione. Dal 2017 ripeto che “l’estremo centro”, per usare la categoria di Pierre Serna, finisce sempre per spostarsi verso l’estrema destra, diventando un alleato, un trampolino di lancio.

Pensavo di più al 2027, ma il 2023 è arrivato prima del previsto. Così mi sono immerso nuovamente nella storiografia e sono rimasto stupito da quanti parallelismi ci fossero. Il quinto capitolo, dedicato alla filosofia economica dei liberali tedeschi, è in linea con quanto sentiamo oggi. La crisi degli anni Trenta, risposta al fallimento del modello liberale, è una matrice per i nostri tempi. Ha posto le basi per i concetti che utilizziamo ancora oggi: austerità, deflazione, keynesismo. Il termine “liberalismo autoritario” è apparso nel 1932. Il paragone mi sembra quindi perfettamente giustificato.

Lei sostiene che il materialismo storico legittima l’analogia nella storia. Come?

Il materialismo storico concepisce la storia in modo transperiodico. In ogni epoca troviamo i dominanti e i dominati, classi sociali con i propri interessi, in lotta tra loro. Queste dinamiche rendono i confronti tra periodi non solo possibili, ma necessari, soprattutto per il XX secolo. E non credo che le notizie attuali mi dimostrino il contrario.

Quindi, se si fa “una diagnosi del presente informata dalla storia” , per usare le parole di Michael Foessel, di cosa si tratta?

La storia ci invita ad andare oltre le scorciatoie politico-mediatiche che oppongono, ad esempio, liberalismo e fascismo. Ci incoraggia a guardare più in profondità i nostri tempi, troppo spesso distorti dagli slogan. Ci incoraggia a prestare attenzione alla logica discorsiva.

Mi soffermo, ad esempio, sul discorso di Papen dell’estate del 1932, quando parla di “estremi”. Per lui ci sono gli “estremi nazionali” , costruttivi e patriottici, con cui si può dialogare, e gli “estremi” che vogliono distruggere la famiglia, lo Stato, la patria. Questo discorso oggi è assordante.

(1) Les Irresponsables, di Johann Chapoutot, edizioni Gallimard, 304 pagine, 21 euro.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.